Tacita Dean | Keanu Reeves | Isabelle Prim Resolution/Revolution

Die Berlinale 2012 war schon beinahe vorbei, als mir auffiel, dass ich in diesem Jahr nirgends mehr darauf aufmerksam geworden war, ob ich es mit einer digitalen im Gegensatz zu einer analogen Projektion zu tun hatte. Unterschiede drängten sich nicht mehr auf, im Programmheft waren die DCP-Termine nicht mehr eigens ausgewiesen, und wenn ich jetzt noch einmal darüber nachdenke, dann kann es gut sein, dass ich auf dem ganzen Festival keinen einzigen projizierten, fotochemischen Film gesehen habe. Der alltagssprachliche Gebrauch des Wortes und seine ursprüngliche Bedeutung haben sich also auch für mich weitgehend wie von selbst entkoppelt, nur wenige Jahre, nachdem ich mich über eine schäbige Digitalprojektion von Sam Peckinpahs Pat Garrett & Billy the Kid noch ziemlich geärgert hatte. Die Industrie hat seither ordentlich Tempo gemacht, die Revolution der hohen Auflösung ist enorm vorangekommen, und schon das ganze Jahr 2011 hindurch war ich zudem auch immer wieder auf kleine Dokumentarfilme gestoßen, die nur digital denkbar waren, und die ich mir häufig auf einem großen iMac ansah, auf dem ich mich an der hohen Auflösung fast nicht sattsehen konnte. 2011 erschien aber auch Tacita Deans Text «Save Celluloid, for Art’s Sake» im Guardian, in dem sie die Schließung des Filmlabors, mit dem sie bevorzugt zusammenarbeitete, zum Anlass einer grundsätzlichen Klage über das Verschwinden von, ja, Film nahm. Für die englische Künstlerin ist die Arbeit mit 16 mm-Material schon seit langer Zeit konstitutiv, im Wiener Museum moderner Kunst stellte sie 2011 eine ganze Reihe ihrer filmischen Arbeiten in einen installativen und konzeptuellen Zusammenhang (siehe cargo 12).

In diesem Zusammenhang entstand die Idee, mit Tacita Dean ein Gespräch zu führen, das ihr Gelegenheit geben sollte, ein wenig über ihr Verhältnis zum Kino zu sprechen – Kino als der Begriff, der über das Trägermedium Film weit hinausgeht, und von dem gerade vielfach diskutiert wird, wie das eine mit dem anderen zusammenhängt. Mit ihrer sehr erfolgreichen Installation FILM in der Tate Modern hat Tacita Dean auch eine Hommage an das Kino inszeniert, das dazu erschienene Katalogbuch mit Beiträgen von Künstlern und Filmemachern wie Jeff Wall, Peter Tscherkassky, Matthew Buckingham oder Jean-Luc Godard ist eine exzellente Anthologie zum Thema. Wir stellen das Gespräch mit Tacita Dean dieses Mal in einen Zusammenhang mit zwei weiteren Gesprächen zum selben Großthema. So hat der Schauspieler Keanu Reeves gemeinsam mit Chris Kenneally auf der Berlinale einen Dokumentarfilm über das Verhältnis von fotochemischem Film zu digitalen Bewegungsbildern gemacht, in dem von James Cameron bis Martin Scorsese zahlreiche Leitfiguren des amerikanischen Kinos über Aspekte des Wandels sprechen, und zu dem es am Rande der Berlinale die kurze Gelegenheit gab, ein paar Fragen zu stellen.

Und die französische Künstlerin Isabelle Prim gastierte ebenfalls bei der Berlinale in der Reihe Forum Expanded mit ihrem Film La rouge et le noir, in dem sie auf Grundlage eines Drehbuchs von Luc Moullet eine beziehungsreiche Phantasie über Film, Begehren und Manipulation entwickelte. Die in Grenoble ansässige Firma Aäton, bekannt für ihre zahlreichen, wegweisenden Kameramodelle seit den 60er Jahren, dient ihr dabei als «crime scene» wie als Archiv, das neue Hybridmodell Penelope, eine 35 mm-Digitalkamera, steht sinngemäß für die heute gängigste Position, mit dem Besten beider Welten zu arbeiten.

Dem hält Tacita Dean ihren Rettungsversuch für ein Medium entgegen, das mehr «Widerstand» leistet als das Digitale. Wenn dieses Heft erscheint, wird die Ausstellung FILM in London schon beendet sein. Sie ist aufgrund der Einmaligkeit der Umstände unwiederholbar, denn diese Verbindung eines außergewöhnlichen Raums mit einer relativ einfachen Idee, der vertikalen Wendung des Breitwandformats in die Form einer Stele oder eines Monolithen, könnte an einem anderen Ort und unter anderen Umständen allenfalls als schwaches Zitat erscheinen. Doch dieser monumentale Gedenkstein auf ein analoges Medium wird uns noch eine Weile beschäftigen, nicht zuletzt aufgrund der Begrifflichkeit, mit der Tacita Dean über Film spricht: «captivating», «nourishing». Werden wir vom Digitalen weniger stimuliert? Geht mit Film ein mechanisches Intelligenztraining verloren? Viele Aspekte des Wandels sind noch wenig untersucht, aber wie so oft in Situationen großen kommerziellen Potentials für eine neue Technologie ist sehr schnell ein Szenario vermeintlicher Alternativlosigkeit entstanden – die Revolution der hohen Auflösung hinterlässt ein «altes Regime», das ins Museum abgeschoben wird. Doch junge Künstler wie Isabelle Prim arbeiten schon an der Öffnung der Archive und der Apparate.

«Ich wollte alles in der Kamera machen»

Die englische Künstlerin Tacita Dean über ihre Arbeit mit Film und ihr Leben mit dem Kino

Frau Dean, Ihre Installation FILM in der Turbine Hall der Tate Modern in London läuft nun schon seit einigen Monaten, sie wird im März schließen. Wie sehen Sie die Sache im Moment?

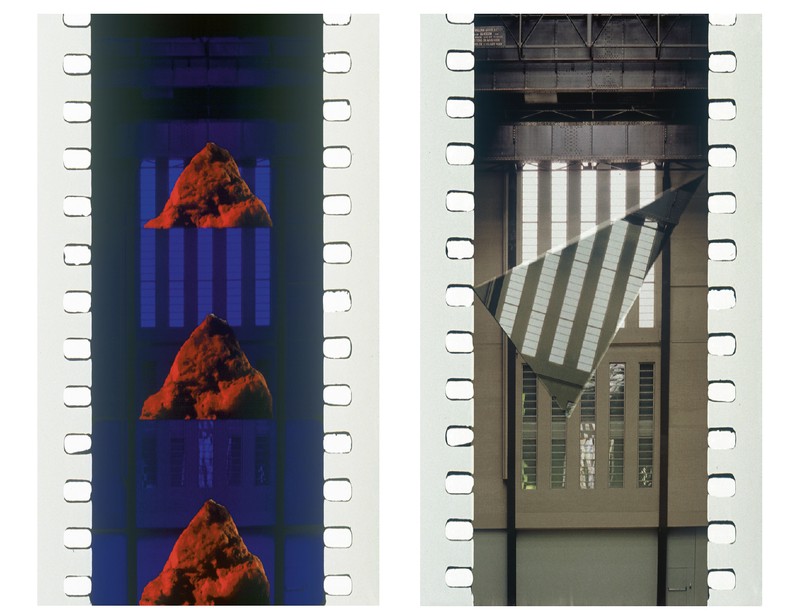

Es war bisher auf jeder Ebene eine vollständig neue Erfahrung für mich. In der Rückschau wird mir klar, dass die Schließung des für mich über viele Jahre wichtigsten Film Labs in London meinen Überlegungen Vorschub geleistet hat. Von der technischen Seite her ist es wie ein Wunder, dass alles geklappt hat. Ich bin immer noch mitgenommen davon, wie knapp wir am Scheitern vorbeigeschrammt sind. Meine Idee, die Perforationslöcher in das Filmbild aufzunehmen, brachte extreme Schwierigkeiten mit sich. Die meisten Leute können sich von diesen Schwierigkeiten gar keine Vorstellung machen, denn das Digitale hat so vieles so einfach gemacht. Wir aber sind zu den Ursprüngen des Kinos zurückgegangen, zu einer ursprünglichen, erfinderischen Energie …

Können Sie das mit den Perforationslöchern noch einmal erklären? Ich muss zugeben, dass ich das selbst nach einer sehr genauen Schilderung in der großen New Yorker-Geschichte noch nicht in allen Details verstanden habe.

Sie wissen, dass das Bildfenster bzw. die Bildmaske in der Kamera das Filmbild festlegt. (Tacita Dean reicht ein kleines Stück Plastik) Das ist ein Arri 435 «aperture gate». Näher dran an den eigentlichen Film kommt man nicht. Üblicherweise ist das ein Stück dünnes Metall, das dem Filmbild die Rahmenform gibt. Wie Sie wissen, gibt es zahlreiche Formate, von 4:3 bis 2,35:1. Bei einem anamorphotischen Filmbild wird die Breite durch eine Linse erzeugt. Wir haben also den Film, das Bildfenster, die Linse, und zwischen Bildfenster und Linse gab es gewöhnlich eine Filterhalterung, die ungefähr einen Millimeter Abstand zum Film erzeugt. Diesen Abstand wollten wir minimieren. Ich besprach mich mit dem Architekten Michael Bölling, und er zeichnete das Bildfenster neu und ließ es in Plastik herstellen. Die Perforationslöcher wurden in das Plastik gebrannt, eine unglaublich feine Arbeit. Und dann lief der Film eben zehn, zwölf Mal durch die Kamera, mit immer wieder anderen dieser Plastikeinsätze. Jede einzelne Filmrolle musste «perforiert» werden. Das, was eigentlich zum Produkt Film gehört, wurde bei mir zum Filmbild. Viele Menschen glauben nun aber, es wären die richtigen Perforationslöcher.

Das ist einer der verblüffenden Effekte von FILM – wir sehen etwas, von dem wir wissen, dass es zum Film gehört, das aber eigentlich dessen technisches «Anderes» bildet.

Deswegen habe ich auch lange und hart darüber nachgedacht, ob ich das tun sollte, denn, wie Sie schon sagen: jeder weiß, dass Film Perforationslöcher hat.

Wäre es auch möglich gewesen, diese durch Doppelbelichtung einzufügen, wie es glaube ich Morgan Fisher für Standard Gauge getan hat.

Das hätte bedeutet, sehr viel im Optical Printing zu machen. Mir aber ging es wirklich sehr darum, alles im Moment der Kreation zu machen, und nichts auf die Postproduktion zu verschieben. Darin liegt ja der ganze Paradigmenwechsel zwischen analog und digital. Mein Film kommt aus der Collage, alles war im Grunde handgemacht, und das haben wir bis zum Ende so gut wie möglich durchgehalten.

Das erinnert, wie auch die visuelle Gestalt von FILM, an das frühe Kino, das häufig handkoloriert wurde. Wie wurden zum Beispiel die Tropfen gemacht, die in FILM so auffällig sind?

Mit Trockeneis. Ich hatte ein Team von jungen Leuten. Sie waren alle sehr mit dem Herzen dabei. Es passierte alles im Moment und «inside the gate», also in der Kamera. Vor längerer Zeit schon hatte ich einmal einen Standard 8-Film mit einem roten Ei auf einer Rolltreppe gemacht, diese Form von Bewegung wollte ich nun auch in FILM sehen. Manchmal hatte ich gar keine Idee, sondern verwendete einfach das, was zur Hand war. Heute verschiebt sich vermutlich die Energie einfach stärker auf die Postproduktionsleute im Gegensatz zur eigentlich Filmcrew. Das gehört zu den Dingen, die sich verändern. Ich sage nicht, dass das schlecht ist. Es ist nur das mangelnde Wissen über diese Unterschiede, das mich manchmal wütend macht.

Haben Sie sich noch einmal spezifisch mit der frühen Filmgeschichte beschäftigt?

Nein, das kam alles aus meiner Erinnerung. Konkret habe ich mich zuletzt für Masken interessiert, aus diesem Grund habe ich einige Literatur zum frühen Kino gekauft, um bestimmte Formen von Bildmaskierung zu vergleichen, das Fernglas etwa oder Vignettierungen. Im Internet habe ich mir einen langen Film über einen Glas-Matte-Maler angesehen, der schon lange tot ist. Das finde ich absolut faszinierend, es ist so eine Kunst.

Die Glasplatten mit all diesen gemalten Szenerien und phantastischen Landschaften wurden wahrscheinlich alle weggeworfen.

Natürlich. Vielleicht haben da und dort ein paar in einem Museum überlebt.

Zurück zur Gegenwart: Wie gut halten die Filmkopien in der Tate durch?

Unglaublich gut. Wir ließen 15 Looprollen machen, jede dieser Rollen ist eine Stunde lang. Bisher haben wir, glaube ich, erst vier oder fünf verbraucht. Die Projektion musste nur zweimal unterbrochen werden, beide Male war dafür ein menschlicher Fehler die Ursache. Wir arbeiten mit zwei Projektoren, einmal sind beide gleichzeitig ausgefallen. Wenn man bedenkt, dass FILM von 10 bis 22 Uhr geöffnet ist, ist das ein echtes Wunder.

Welche Reaktionen haben Sie beim Publikum beobachtet? Ich war einmal zwei, drei Stunden da, und fasziniert von dieser einzigartigen Stimmung, sich beinahe in den Film hinein fallen lassen zu können – viele haben das auch ganz konkret «gespielt».

Einmal habe ich einem jungen Paar, anscheinend Filmstudenten, dabei zugehört, wie sie sich den Produktionsprozess vorgestellt haben. Das gefiel mir, denn sie waren sehr klug in ihren Annahmen, aber auch sie kamen nicht auf alles drauf. Kinder mögen das Meer in den Bildern, die Transparenz.

Wie kam es, dass René Daumals Roman Der Analog für Sie bei diesem Projekt so wichtig wurde?

Ein Freund schickte mir einmal eine Textnachricht mit einem Hinweis darauf. Das war im April 2011, als ich noch vollständig ohne eine Idee für die Turbine Hall war. Ich trug das Buch dann während dieser ganzen Zeit der Agonie bei mir. Und dann wurde mir plötzlich klar, dass es damit eine besondere Bewandtnis hat, denn an einer entscheidenden Stelle des Buches heißt es: «Am 10. Oktober schifften wir uns auf der Impossible ein.» Und der 10. Oktober, das war mein Datum in der Tate. Ich bin ohnehin sehr interessiert an Zufällen und folge generell einer Art surrealistischem Parcours. Deswegen hielt ich dem Analog dann während des Projekts die Treue.

Gibt es Verbindungen zwischen der Ausstellung in Wien ein halbes Jahr früher und der Installation in der Tate?

Die einzige Gemeinsamkeit, die mich zwischen Wien und London begleitet hat, war die Bedrohung meines Mediums. Als ich erfuhr, dass mein Lab mit sofortiger Wirkung geschlossen werden sollte, ergriff mich eine Panik. Ich setzte alles in Bewegung, damit mein loyaler Betreuer in dieser Firma meine Sachen noch entwickeln konnte, bevor es zu spät war. Dann kam der Artikel im Guardian, die Sache bekam eine Dynamik, es wurde eine Petition daraus. FILM kam aus diesem Aufruhr heraus. Ich arbeite immer weitgehend unbewusst, weiß nie, wohin ich geraten werde. Jetzt (Ende Januar 2012) versuche ich gerade, ein Event in der Turbine Hall zu organisieren, bei dem wichtige Firmen zusammenkommen sollen, die sich auf die Rettung des Mediums Film verpflichten sollen.

Als Sie verschiedene Ihrer Filme in Wien installierten, gab es da so etwas wie ein übergeordnetes Prinzip?

Ein Raum wie der im Mumokist für Filmarbeiten schwierig. Es lag nahe, eine einfache Lösung zu wählen: Eine zentrale Box, die in diesem Fall auch einen thematischen Zusammenhang hatte – vier amerikanische Künstler, einer an der Außenwand, drei im Inneren.

Die Größe der «Leinwand» ist für Sie nicht so wichtig, scheint es – eine Projektion hatte ein winziges Bild.

Ich mag tatsächlich ein zu großes Bild nicht. Das hat mit dem 16mm-Format zu tun. Das Licht verliert sich da leicht. FILM ist meine erste Arbeit mit 35mm, das ging in diesem Fall nicht anders. Das hat nicht nur mit der Körnung des Materials zu tun, 16mm wäre in dieser Dimension einfach zu trüb.

Edwin Parker, Ihr halbstündiger Film über Cy Twombly, gefiel mir besonders, weil er gar nicht versucht hat, etwas über «den Mann hinter dem Werk» zu verraten.

Das lag auch an ihm persönlich. Er sprach sehr leise, fast unverständlich. Bei einem Künstler wie Cy Twombly geht es so sehr um das «Dazwischen», der Moment muss mit sich allein bleiben können. Es war nicht der einfachste Film, denn ich verlor die Hälfte meines Materials aufgrund eines technischen Fehlers.

Man spürt sehr stark, dass Sie in dem kleinen Raum, in dem gedreht wurde, als Beobachterin präsent sind.

Anders ging das gar nicht. Cy Twombly vergaß nie, dass gerade gedreht wurde. De facto sprach er die ganze Zeit hindurch mit mir, manchmal sagte er großartige Sachen, aber in einer Form, die mich direkt adressierte, sodass ich das dann nicht verwenden konnte. Das Studio war so klein und bescheiden, auch deswegen konnte ich da gar nicht so tun, als wäre ich nicht da.

Craneway Event war in Wien das zentrale Werk. Das bringt mich dazu, Ihnen das neue Heft von Trafic zu zeigen, der französischen Filmzeitschrift. Zum 20. Jahrgang haben die Kollegen 20 Filme aus den letzten 20 Jahre ausgewählt, darunter als einzigen aus dem Kunstfeld Craneway Event. Mich würde interessieren, ob Sie ein paar von den anderen kennen? Das könnte uns ein bisschen über Ihren Begriff von Kino erzählen.

Ich habe von dieser Liste (von A. I. von Spielberg bis Hat Wolff von Amerungen Konkursdelikte begangen? von Gerhard Benedikt Friedl, Anm. B.R.) keinen einzigen gesehen. Es ist tragisch.

Mich würde interessieren, woran das liegt. Vielleicht haben Sie einen ganz anderen Blick auf das Kino, vielleicht haben Sie aber auch ganz einfach keine Zeit?

Dass ich kaum Filme sehe, ist keine Entscheidung von mir. In Berlin zeigen die meisten Kinos synchronisierte Filme, das ist ein Grund. Ich reise sehr viel, das ist der andere, denn ich reise so gut wie nie mit Freizeit. Ich habe mehr Filme gesehen, bevor ich nach Berlin zog. Ich muss sagen, das ist eine Sache, die ich wirklich vermisse.

Wie war das während Ihrer Jugend?

Ich hatte vor allem eine Periode des Filmesehens, als ich in London war. Davor war ich in Falmouth, einer Kunsthochschule ohne Kino. Als ich nach London an die Slade Schule kam, begann eine intensive Kino-Periode. Damals sah ich Pasolini-Triples, Jarman-Triples, Chantal Akerman und noch viel mehr, alles in guten Projektionen.

Hatte das bestimmte Auswirkungen, oder hatte das wenig mit Ihren formalen und materialen Interessen als Künstlerin zu tun?

Filme hatte ich ja schon in Falmouth gemacht, aber das war mehr Animation und Super8. Als ich nach London kam, hatte das enorme Auswirkungen. Aber ich hatte nie eine Ausbildung zur Filmemacherin. Ich arbeite auf jeden Fall so mit Film, wie Künstler dies tun, und ich glaube, da gibt es einen gewissen Unterschied …

Es gibt bedeutende Unterschiede.

Ehrlich gesagt, taucht dieses Verhältnis zum Kino in dem Maß stärker auf, in dem meine Filme länger werden. Ich denke, man kann das immer noch ganz gut an der Unterscheidung zwischen «beobachtend» («observational» ) und «erzählend» festmachen. Meine Filme stehen dadurch der Malerei näher.

Mir will scheinen, dass Sie durchaus ein Leben mit dem Kino haben, nur ist es unausdrücklich, es geht nicht direkt in die Arbeit ein.

In England hat mich gerade jemand gebeten, mein liebstes Stück klassischer Musik auszuwählen. Das hat mir wieder klar gemacht, wie wenig das bei mir über den Verstand läuft. Ich habe jahrelang klassische Musik von alten Bändern von Radio 3 gehört, zum Teil fehlte bei den Stücken der Anfang oder das Ende. Oft kannte ich den Titel oder den Komponisten gar nicht. Bei Filmen ist das ähnlich, mir fehlt da das Wissen. Ich habe nur eine emotionale Reise.

Welches Musikstück haben Sie gewählt?

Einen Soundtrack, also etwas «Anspruchsloses» (low-brow). Ich versuche da ehrlich zu sein, auch wenn sich das nicht gut mit meinem Bild als Künstlerin verträgt. Der Film ist Providence von Alain Resnais. Ich habe es geschafft, ihn in Katalonien zu bekommen, nachdem ich jahrelang danach gesucht hatte.

Wie war es mit Filmen in Ihrer Kindheit?

Mein Großvater war eine Art Filmemacher, eigentlich ein Produzent. Die Vorstellung von seiner Arbeit, auch wenn sie immer recht vage blieb, war für mich sehr wichtig. Als ich meinen ersten Film machte, sagte mein Vater: Wie soll das gehen – ohne Studio?

Wann entwickelte sich bei Ihnen die Idee, «visual arts» zu machen?

Das kam bei mir über die Malerei. Ich hatte mit acht Jahren schon eine Staffelei. Das Malen war eine echte Leidenschaft. Meine Tante hatte eine Nachbarin, die Amateurmalerin war, und von der ich die ersten Lektionen bekam. Bei uns zu Hause ging die Malerei nur bis an die Schwelle des 20. Jahrhunderts, nur das, was davor war, galt als akzeptabel. Ich hatte auch eine Standard8-Kamera, deswegen kam es irgendwann zu einem Konflikt der Faszinationen. Ich mache immer noch beides, und ich weiß auch nicht, warum ich beim Film geendet bin. Als Kind bekam ich davon nämlich kaum etwas zu sehen, auch nicht im Fernsehen. Ich wuchs in den 60er und 70er Jahren auf dem Land auf, und dann ging ich auf eine Boarding School. Bis ich 18 war, durfte ich nicht allzuviel fernsehen.

Ich erinnere mich an eine Vorführung von Les vacances de Monsieur Hulot in der Internatsschule, in die ich ging. Damals verstand ich davon so gut wie nichts, aber im Rückblick finde ich diese Momente der Überforderung sehr wichtig.

So etwas ist heute nicht mehr so leicht, wo alles «vermittelt» werden muss. Da fällt mir ein, dass wir auch in der Turnhalle unserer Schule jeden Samstag Filme sahen. That’llBe the Daymit David Essex – ziemlich heißes Zeug, wenn ich es mir genau überlege.

Wenn Sie heute in ein Kino gehen, erkennen Sie da sofort, ob Sie es mit einer analogen oder digitalen Projektion zu tun haben?

Das wird zunehmend schwieriger, aber das ist nicht der Punkt. Ich glaube, dass ich den Unterschied erkenne, weil ich stärker gelangweilt und weniger gefesselt bin. Neulich ging ich mit meinem Sohn in die Vorführung eines Pippi Langstrumpf-Films. Es war eine schöne, schon ein wenig mitgenommene Kopie. Das war so «nourishing».

Der Begriff «fesselnd» («captivating») ist wichtig. Gibt es im analogen Kino etwas, was uns stärker beansprucht, auf einer neurologischen Ebene gewissermaßen?

Die Filmindustrie setzt alles daran, uns glauben zu lassen, dass digital besser als Film ist. Die Verteilung der Pixels ist inzwischen sehr hoch, aber am Ende geht es um einen körperlichen Effekt. Der Körper reagiert darauf, und es ist ein Faktum, dass ich stärker gelangweilt bin. Liegt es am unsichtbaren Schwarzbild zwischen den Bildern, das verloren geht? Ich kann nur sagen, dass ich in einem alten Pippi Langstrumpf-Film lebendiger bin. Übrigens habe ich neulich The Artist in einer Premiere gesehen …

Ah, und wie fanden Sie den?

Das ist ein altmodischer, populistischer Film, der sehr clever das Verhältnis zum Ton, zum Aufkommen des Tons nachvollzieht. Aber ich musste vor allem daran denken, dass das Kino diesen Bereich inzwischen verlassen hat, der da gefeiert wird.

Sie meinen, dass wir uns nicht in einem Übergang befinden, sondern dass ein Bruch schon stattgefunden hat?

Nun, für mich jedenfalls ist es ein Bruch. Aber diese Veränderung hat natürlich unglaublich viele Facetten. Ich habe das in dem Katalogbuch zu FILM auch geschrieben: Das Digitale wird in sein Eigenes kommen, solange es aber Film imitiert, ist das für beide Seite nicht gut. Sobald das Digitale seine eigene Sprache gefunden hat, wird sich das alles vielleicht ändern. Derzeit aber sieht es so aus, als würde das eine das andere vollständig ersetzen – dagegen wehre ich mich.

Ihr Artikel im Guardian hat 2011 weitreichende Reaktionen ausgelöst. Nun haben die Ereignisse bei Kodak Ihren Feststellungen neues Gewicht gegeben.

Ich glaube, ich muss noch einmal einen Artikel schreiben. Bald werde ich den Leuten auf die Nerven gehen. Niemand schrieb darüber, dass Kodak immer noch das beste Profiprodukt dieses Typs herstellt. Kodak muss wirklich sehen, dass es seine Branchensparte sichert. Jetzt stoppen sie aber sogar Negativmaterial. Dabei ist das ihre große Stärke! Jemand muss diese Firma kaufen. Ich bin zu einer Predigerin geworden, das ist nicht gut, das ist eine erbärmliche Position, in die ich da geraten bin.

«Eine Rutschbahn, dieses Reale»

Keanu Reeves und Chris Kenneally über die digitale Wende und ihren Film Side by Side

Mister Reeves, Sie haben mit Chris Kenneally den Film Side by Side über den Übergang vom fotochemischen ins digitale Zeitalter gemacht. Warum das?

Keanu Reeves: Das begann im Herbst 2010. Es war eine persönliche Sache, sie betraf meinen Blick auf die Welt des Kinos. Der Gedanke, der mir durch den Kopf schoss, war: Oh mein Gott, Film ist tot. Film wird verschwinden. Überall wird diese neue Technologie sein. Wir sollten diesen Moment in der Zeit dokumentieren.

Chris Kenneally: Wir haben oft darüber gesprochen, dass wir dazu ein paar Antworten einholen sollten, Statements, was Leute über diese Revolution und ihre Auswirkungen denken. Ein fortlaufendes Gespräch ohne bestimmte Absichten.

Reeves: Wir wussten nur, welche Fragen zu stellen waren. Wir sprachen mit ungefähr 140 Leuten, Künstlern und technischen Mitarbeitern. Ziel war ein historisches Dokument, von dem wir uns dachten, dass es Teil eines Archivs werden könnte, das man dem Smithsonian Institute geben könnte oder einer Filmhochschule.

Kenneally: Es wäre doch toll, wenn man heute ein Interview mit den Lumières oder Edison anschauen könnte, in dem sie über den Übergang von der Fotografie zur Kinematographie sprechen, oder? Vergleichbares Quellenmaterial bieten wir für unsere Gegenwart an.

Herr Reeves, Sie haben auch einen Beitrag für das Katalogbuch zu Tacita Deans FILM geschrieben. «Ist der Verlust des fotochemischen Bilds eine Tragödie – eine Revolution – eine Evolution?», fragen Sie dort.

Reeves: Das war ein glücklicher Zufall. Ich war in London, um mir eine Ausstellung anzusehen, und sprach dort auch mit einem Freund, der bei Tacita Deans Projekt mitarbeitete. Ich erzählte ihm von unserem Filmprojekt, und er fragte: Magst du etwas zu Tacitas Buch beisteuern? Ich habe also was geschrieben, und sie fanden, dass es okay war.

Haben Sie FILM in der Tate Modern schon gesehen?

Reeves: Nein, ich war zuletzt lange in Beijing, ich habe nur davon gelesen.

Wann in Ihrem Schauspielerleben haben Sie denn bemerkt, dass sich etwas Grundlegendes verändert. Das muss ja schon vor 2010 gewesen sein.

Reeves: Ich habe das spät bemerkt, kommt mir vor. Ich erinnere mich an Festen von Thomas Vinterberg, den fand ich toll, ich nahm ihn aber nicht in seiner Kinorelevanz wahr. Ich erinnere mich an die Energie der Kamera, die der Energie des Drehbuchs und der Geschichte entsprach, und sah den Zusammenhang zu dem digitalen Format. Ich mochte Personal Velocity sehr, also den amerikanischen Strang dieses DV-Kinos. Für mich war das aber Independentkino, und nicht Hollywood. Und als ich mit Richard Linklater A Scanner Darkly machte, war das Motion-Capture-Animation und nicht eigentlich digitale Aufnahme. Das Digitale kam in das Mainstreamkino in den USA, als es noch nicht so gut wie Film war. Jetzt ist die Bildqualität so gut wie und besser als fotochemischer Film. Digitales Hollywood ist jetzt möglich.

Kenneally: Digitales Filmemachen hat ja zwei Stränge, das mussten wir in unserem Film zusammenbringen. Es gibt die kleinen Independent-Geschichten und Low Budget-Produktionen, die von der billigeren Technologie profitieren, dann aber auch die ganze Blockbuster-Technologie, wie sie etwa George Lucas vorantreibt, der an industriellen Lösungen interessiert ist.

Das bringt zwei Aspekte von «Unabhängigkeit» mit sich: Unabhängig von der Wirklichkeit, weil das Digitale erlaubt, alles frei zu entwerfen; und Unabhängigkeit von der Industrie, was nicht zuletzt für Filmemacher in armen Ländern entscheidend ist.

Reeves: Ich möchte, dass beide Formen existieren. Was aber passieren wird, ist Folgendes: Die beiden Aspekte werden einander durchdringen, denn die digitalen Spezialeffekte sind ja schon jetzt auch für kleinere Projekte machbar.

Ist ein Filmemacher wie Christopher Nolan nur stur, der weiterhin auf Film drehen möchte?

Reeves: Nein, Nolan als Filmemacher ist ein besonderer Fall. Er dreht auf 65 mm, das ist ein verrücktes, wahnsinniges, wunderbares Bild, das man mit digitalen Techniken noch nicht bekommt.

Kenneally: Film ist nicht tot, für ihn ist Film ein Werkzeug in der Hand eines Meisters.

Reeves: Oder eines Kindes.

Martin Scorsese stellt in Ihrem Film die Frage nach dem Realitätsbezug. Es war die Politik des Neorealismus, einen Abdruck der Wirklichkeit zu nehmen. Diese Politik verliert nun ihre technische Grundlage. Ist das noch eine berechtigte Sorge?

Reeves: Da steckt eine Menge Philosophie dahinter. Die Antwort auf diese Frage ist auf dieser anderen Seite, zu der wir nicht kommen: ein eigenes Objekt, echtes Licht.

Kenneally: Jetzt ist das Licht nicht echt. Mit Film hatte man physische Evidenz, ein eigenes Objekt, richtiges Licht. Heute hat man nicht mehr Licht, Kamera, Action – nur mehr Action.

Reeves: Dieser Verlust des Realen ist auch das, was Tacita Dean interessiert. Es ist eine Rutschbahn, dieses Reale, nicht?

Tacita Dean spricht auch vom Widerstand des Materials, der die Qualität der Arbeit bedingt.

Reeves: Filmemachen gibt dir immer etwas zu kämpfen. Erst neulich habe ich darüber nachgedacht: Warum ist es so schwierig, einen Film über das Leben zu machen? Das Leben ist kompliziert. Wenn man es ordnen will, wenn man Teile zusammenfügen will, wenn man damit Leute bewegen kann, dann hat man etwas erreicht. Das ist etwas über das Innere und das äußere Selbst und das erfahrene, persönliche Selbst und über die Gemeinschaft. (Pause) Now I just threw a bunch of stuff out there (lacht und lehnt sich zurück).

«Video erlaubt mir, das Kino zu denken»

Isabelle Prim über ihren Film La rouge et le noir, in dem sie mit Hybridformen aus analogen und digitalen Bestandteilen spielt

Isabelle, Ihr Film La rouge et le noir beruht auf einem Drehbuch von Luc Moullet. Was hat es damit genauer auf sich?

Luc Moullet war einer meiner Lehrer an der Kunsthochschule Fresnoy, an der ich schon den Film Mademoiselle Else gemacht hatte. Im zweiten Jahr ist es vorgesehen, ein interaktives, multimediales Werk zu machen, und ich dachte damals darüber nach, etwas mit 3D-Animation zu machen. Als wir darüber sprachen, kam Moullet auf dieses sehr kurze Drehbuch zu sprechen, das er einmal auf einer Zugfahrt von Paris nach Grenoble geschrieben hatte, und das er mir zur Verfügung stellen wollte.

Worum ging es da?

Im Mittelpunkt standen zwei Diebe, ein Vater und sein Sohn, die die damalige Topkamera der Firma Aäton stehlen wollen: die A-Minima, eine ultraleichte 16 mm-Kamera. Aäton ist vor allem bekannt wegen seiner engen Beziehung zur Nouvelle Vague und zu den politischen Filmbewegungen nach 1968. Ich kannte den Firmengründer Jean-Pierre Beauviala, der in Mademoiselle Else als Darsteller mitgemacht hatte, und wusste, dass bei ihm zu jeder Kamera eine Frau gehört. Es gibt immer eine Beziehung zu einer Liebesgeschichte, die er auch aufzeichnet. Er «dreht» die Frauen, die er liebt, mit seinen neuen Kameras, die er entwickelt hat. Dagegen richtet sich bei mir ein weibliches «Komplott». Ich habe aus den Dieben bei Moullet zwei Diebinnen gemacht, Mutter und Tochter. Diese Frauen sind den ganzen Film hindurch hors-champ, dadurch werden alle Frauen im Bild zu Verdächtigen.

Eine der Frauen im Bild ist Arielle Dombasle, bekannt zum Beispiel durch Pauline à la plage von Rohmer.

Arielle Dombasle war eine Zeitlang mit Beauviala zusammen, deswegen ist sie in seinen Home Movies. Beauviala hätte sicher niemals einem Mann Zugang zu seinem persönlichen Archiv gewährt, denn es enthält eine Menge sehr privater Momente, nackte Frauen und andere Intimitäten. Bei einer jungen Frau liegt wiederum ein Element der Verführung darin, das zu öffnen.

Was haben Sie dem Drehbuch von Moullet noch hinzugefügt abgesehen von dem Geschlechterwechsel der Diebe?

Vor allem die Idee, dass die Tochter nach ihrem Vater sucht. Sie fragt ständig ihre Mutter: Wer ist mein Vater? Das verweist auf den inzestuösen Aspekt, der auch in der Kunstausbildung noch eine wichtige Rolle spielt, und der in der Vorstellung des Meisters liegt. Man sieht die Diebinnen nicht, aber man kann das so sehen, dass Arielle Dombasle die Tochter ist, die Mutter hingegen ist Thora Van Male. Sie hat von 1972 bis 1982 die gesamte Werbung für Aäton gemacht, und sie war auch mit Beauviala zusammen in dieser Zeit. In den alten Ausgaben der Cahiers in den 80er Jahren gab es in fast jeder Ausgabe eine Doppelseite von Aäton. Diese Anzeigen waren immer witzig und mit Lust an graphischer Gestaltung, wie etwas, das Godard gemacht haben könnte. Ich wollte diese Frau im Film haben. Im Archiv ist sie die Person, die am häufigsten vorkommt.

Die beiden Frauen in La rouge et le noir heißen Pénéglote und Polylope – jeweils Wortspiele, die auf die Aäton-Kamera Penelope verweisen.

Genau. Die Penelope ist das aktuelle Spitzenprodukt von Aäton, eine Hybridkamera mit 35 mm und digitalen Komponenten. Caroline Champetier, die derzeit die Partnerin von Beauviala ist, hat damit Des hommes et des dieux gedreht. Mit der Penelope erzielt man eine extrem hohe Auflösung, aber im Grunde ist diese Kamera nicht besonders gut geeignet für kommerzielle Kunden, weil sie sehr teuer ist.

Da wird ein Moment von Xanadu bei Beauviala erkennbar.

Ich muss dabei auch immer an sein «Haus voller Löcher» in Grenoble denken, ein ewig unvollendetes Architekturprojekt, in dem ich viel von dem komplizierten Innenleben der Penelope wiedererkenne.

Wie stellt sich für Sie das Verhältnis von Film und Video generell dar?

Mein Eindruck ist, dass Video, als gegenwärtige Kunstform, dazu dient, das Kino zu denken. Künstler verwenden das Medium in diesem Sinn, zum Beispiel Philip Parreno oder Douglas Gordon. Video ist das Medium einer persönlichen Aneignung, es ermöglicht den Aufbau einer Beziehung zum Kino für junge Künstler. Umgekehrt ist es der Reflex vieler älterer Filmemacher wie zum Beispiel Agnès Varda oder auch Godard, Video zu verwenden, um den Anschluss zu behalten, und um in die Räume der Kunst Eingang zu finden. Ich beobachte dabei vor allem den Übergang von einer Institution in eine andere. Künstler wie Tacita Dean befragen die Bedingungen der Projektion, während Agnès Varda in Quelques veuves de Noirmoutier zwischen Film und Installation alle Möglichkeiten offen hält.

La rouge et le noir wurde auch digital gedreht, vermutlich schon deswegen, um zu den Archivaufnahmen von Beauviala eine Differenz zu haben.

Ich habe viel Material mit einer Canon 5D gedreht. Da ich ohne Budget zu arbeiten begann, musste der Film digital sein. Die von mir entwickelte Fiktion musste sich also logischerweise auch damit beschäftigen. Die Archivaufnahmen hingegen sind eindeutig Film, man sieht es ihnen an. Damit hängt aber auch eine bestimmte narrative Bedeutung zusammen, sie werden in den «Plot» integriert, der «Plot» aber ist von mir.

Die Materialmengen, die in der digitalen Welt verfügbar geworden sind, empfinde ich manchmal als richtiggehend berauschend. Kennen Sie dieses Gefühl auch?

Ja, das ist eine Euphorie, die aber auch beklemmend sein kann, denn es gibt kein Ende. Ich musste mich also für eine bestimmte Sache entscheiden, und das war für mich das Archiv von Aäton.

Warum haben Sie sich für Narration entschieden, wo das Material doch wohl auch einen sehr interessanten Dokumentarfilm ergeben hätte?

Ich wollte keinen klassischen Dokumentarfilm über Aäton machen, obwohl es einen solchen noch nicht gibt, und das zweifellos ein Desiderat ist. Beauviala hätte das sicher nicht akzeptiert, denn das hätte auch einen morbiden Aspekt. Das wäre ein wenig so gewesen, als würde nun jemand daran gehen, sein Archiv in eine Gruft einzumauern. Von daher lag es nahe, etwas anderes zu machen. Beauviala verweist aber auch als Person auf eine fiktionale Dimension, er ist ein großer Erzähler, wohl aber auch ein Erfinder von Geschichten. Er lügt oft. Ich wollte diese Geschichte also in Form meiner eigenen Projektionen und Phantasien erzählen. Meine eigene künstlerische Geschichte auf Grundlage eines Drehbuchs eines Regisseurs der Nouvelle Vague. Das dokumentiert besser die Beziehung einer jungen Generation zu dem, was schon da ist. Die Fiktion lässt meine eigene Beziehung dazu stärker hervortreten, und sie schützt mich vor der Bulimie, zu der die Archive häufig verleiten.

Raymond Depardon taucht an einer Stelle des Films auf. Wie kam es dazu?

Depardon war für die Penelope sehr, sehr wichtig. Er hat intensiv an der Entwicklung der Kamera teilgenommen. Er war zufällig in Grenoble, als ich dort drehte. Dass er in meinem Film ist, soll nicht als Hommage verstanden werden, denn er ist für mich nicht so entscheidend. Was mich aber amüsiert hat, war die Gelegenheit, an diesem Tag die Fenster von Aäton zu filmen (der Ort ist in Grenoble sehr bekannt, weil man den Leuten von der Straße aus bei der Arbeit zusehen kann), indem ich Depardon dabei zusah, wie er das filmte. Depardon drehte nämlich gerade das, was ich drehen wollte, ein Travelling.

Welchen Status hat die Dinokat, das Mischwesen, das in La rouge et le noir in verschiedenerlei Gestalt auftaucht – als Graphik, als Animation, als «Objekt»?

Die Dinokat ist der Macguffin meines Films. Sie entstammt einer berühmten Werbung für Aäton, und ist ein hybrides Wesen aus dem Skelett eines Dinosauriers und dem Körper einer Katze. Man sprach damals auch von einer «Kamera, die wie eine Katze auf der Schulter» saß – also so leicht und anschmiegsam. Die Dinokat ist ein süßes Monstrum, und verweist noch einmal auf die grundlegende Dichotomie des Films: Den Dino können wir als analog denken, die Katze als digital, wie auch die Mutter analog ist und die Tochter digital. Ein weiterer Aspekt kommt durch die Verwendung dieser Kamera hinzu: Sie kam in vielen ethnographischen Dokumentarfilmen zum Beispiel von Jean Rouch zum Einsatz. Man kann also auch an ein Wesen aus dem Dschungel denken, ein Wesen, das aus einem seiner Filme entflohen ist und nun die Büros von Aäton bewohnt in einer geisterhaften Präsenz.

Die Gespräche mit Tacita Dean, Keanu Reeves & Chris Kenneally und Isabelle Prim führte Bert Rebhandl