Thomas Harlan Revolutionskino

Thomas Harlan in Wandersplitter (Hübner/Voss, 2006)

© RealFiction

Thomas Harlan, geboren 1929 in Berlin, ist einer der großen Außenseiter der deutschen Nachkriegsgeschichte: Der Sohn des Filmemachers Veit Harlan (Jud Süss, Immensee, Kolberg) wuchs in einem Haushalt auf, in dem Goebbels verkehrte. In den frühen 60er-Jahren ging er nach Polen, um persönlich aus den Akten die ungesühnt gebliebenen Verbrechen zahlreicher deutscher Täter nachzuweisen. In den 70er-Jahren war er Zeuge der portugiesischen Nelkenrevolution, das Umbruchsjahr 1989 erlebte er auf Haiti. Aus seinem Engagement, seinen Reisen, seinen Leidenschaften erwuchs ein komplexes filmisches (Torre Bella, Wundkanal und Souvenance) und literarisches (Rosa, Heldenfriedhof) Werk. Wir besuchten Thomas Harlan im vergangenen November in der Nähe von Berchtesgaden.

Herr Harlan, wir sind vor allem durch Ihre beiden literarischen Werke Rosa und Heldenfriedhof auf Sie aufmerksam geworden. Ihre Filme kannten wir bis vor wenigen Wochen nur aus Berichten, sie sind kaum einmal irgendwo zu sehen. Nun sollen sie auf DVD veröffentlicht werden. Wir wollen, nicht ganz chronologisch, mit Wundkanal – Hinrichtung für vier Stimmen aus dem Jahr 1984 beginnen; ein damals sehr umstrittener, ja angefeindeter Film, in dem einem NS-Täter von einer Gruppe der Prozess gemacht wird, hinter der auch die Terroristen der RAF erkennbar zu sein scheinen. Der NS-Täter wird von Alfred Filbert «gespielt», der Leiter der Einsatzgruppe 9 während der Operation Barbarossa war und in dieser Funktion den Tod tausender Menschen zu verantworten hatte. Wie verhalten sich Individualität und Menschheitsverbrechen da zueinander?

Wir wollten eigentlich gar nicht auf einen Namen hinaus, sondern auf die Gestalt eines Mannes, der seine ganze persönliche Ethik auf das Geschenk baut, das er dem Führer macht: das Geschenk seiner Person. Das Wort «Ich» fällt ihm nur leicht, weil die Grammatik ihn dazu hinschleift. Aber eigentlich kann er dieses Personalpronomen für sich nicht sagen, im Blick auf alles, was mit ihm geschehen ist. «Es» hat erschossen, «es» war außer Betrieb, «es» war dann nur noch Kriminalinspektor. Es hat uns beinahe umgebracht, zu sehen, wie Filbert sich selbst verhört hat. Das war ein solcher Sprung in eine zerschmetterte Phantasie, die ihm tatsächlich hilft, im Verlauf des Films etwas Neues aufzubauen: durch das Verhör des sogenannten Engländers, gespielt von dem damaligen schwedischen Botschafter in Paris. Dieses Verhör hat ihm eine große Genugtuung verschafft, die er brauchte, um dann schließlich sich selbst verhören zu können.

Wundkanal beginnt mit Einstellungen, in denen Filbert beobachtet wird. Dabei bleibt offen, um wessen Blick es sich handelt: Die Terroristen, die ihn entführen wollen, oder vielleicht auch Menschen, die ihn der Gerechtigkeit zuführen wollen. Eichmann muss ähnlich beobachtet worden sein. Diese Szenen wurden vermutlich später erst gedreht?

Nein, ganz am Anfang, als wir mit dem Filbert gerade die ersten Gespräche geführt hatten. Wir hatten davor eine Woche im Atelier gesessen und nur so getan, als ob wir drehten. Wir haben Einstellungen geprüft, das ging gar nicht so gut, er war dort nur in der Lage, in der höchst uninteressantesten Weise über sich zu phantasieren und zu sprechen. In der ersten Szene von Wundkanal wird er beobachtet, während er Bekanntschaft schließt mit einem hohen Beamten des englischen Secret Service. Genauer gesagt: das war, was er geglaubt hat. Während der vier Stunden, die wir da gedreht haben, fielen schon nach zwei Stunden die Atombomben auf Vietnam. Das war erstaunlich, wie schnell der mit seinem neuen Adlatus oder Waffenbruder wieder auf den Punkt kam. Total anders, als er am Vortag noch mit uns gesprochen hatte. So schnell fasste er Mut und sah sich gleich an den Schaltknöpfen der Bombe. Dadurch, dass wir so was wussten, mussten wir dann das Drehbuch schon wieder umschreiben.

Es gab ein Drehbuch, das allerdings eine lange Vorgeschichte hatte. Filbert in eigener Person kam erst später ins Spiel.

Es gab eine erste Arbeit mit Erwin Geschonneck in Ungarn. Ich habe damals in den frühen 80er-Jahren zum Teil in der DDR gelebt und den Film dort initiiert. Nach diesem ersten Versuch, der damit geendet hat, dass die Ungarn uns aus dem Vertrag rausgeschmissen hatten, wurde Geschonneck krank. Die Urgestalt der Figur war allerdings damals schon Filbert. Nun habe ich mich gefragt: Wo ist er denn jetzt eigentlich? Er hatte zu diesem Zeitpunkt ja auch schon eine Haftstrafe hinter sich. Er lebte in Berlin, wie sich herausstellte. Ich bin empfangen worden mit Törtchen und einem wunderbaren Kaffee zu einem richtigen Kränzchen. Er war zutiefst gerührt, dass der Sohn Veit Harlans, des Regisseurs, der ihn während der Jahre des Nationalsozialismus so getröstet hat, vor ihm sitzt und so einen Wunsch äußert: Ich möchte gern mit Ihnen über ihr Leben sprechen. Über mich hat er sich weiter nicht erkundigt. Oder wenn, dann hätte er das nicht geglaubt, was er zu hören bekam. Er war sicher, dass aus dem Ei, aus dem ich gekrochen kam, kein Trug und kein Lug kommen konnte. Und vor allem keine Verurteilung.

In Wundkanal läuft die Sache nun darauf hinaus, dass Filbert sich namens zahlreicher Täter nationalsozialistischer Verbrechen selbst «verhört» – er steht im Zentrum einer Inszenierung, in der ihm diese Verbrechen vorgehalten werden und er die Geständnisse spricht, als wäre er nur in einer Rolle. Diese Rolle ist allerdings sowohl die eigene wie die vieler seiner Komplizen. Hat das einen Erkenntnisprozess bei ihm bewirkt?

Das ist wie beim Zwiebelschälen. Die vielen Szenen, in denen er längst ein gewappneter Schauspieler war, haben wir später gedreht. Das war ein eigener Komplex, so wie die frühen Drehtage einen eigenen Komplex ergaben. Wir haben diese Komplexe einmal im Spaß getrennt voneinander durch den Schnurrbart – er trägt ihn oder er trägt ihn nicht. Tatsächlich ging es in der Spiralenform in die Mitte, bis er weich wurde, die andere, nicht-individuelle Figur zu spielen, die mich interessierte. Er hatte eine große Lust, mich zu interessieren, und die hat ihn nie verlassen.

Wundkanal

© Edition Filmmuseum

Schon bevor Filbert ins Spiel kam, sollte Wundkanal von einem Tätersubjekt handeln, in das Züge vieler Individuen eingehen würden. Können Sie einen Ausgangspunkt nennen?

Ich habe sehr sehr genau die Nürnberger Verhörtechniken und auch noch die Verhöre vor den Nürnberger Verfahren studiert. Vor allem beschäftigte mich ein Fall: Franz Alfred Six, SS -Brigadegeneral. Der war wirklich eine der ganz großen Gestalten des Polizeiwesens und, nachdem er zu 20 Jahren Haft verurteilt, aber schon 1952 begnadigt wurde, auch der Nachkriegsrepublik durch seine Verbindungen zum Spiegel und durch seine Tätigkeit für den Porsche-Konzern. Six hatte viel mehr auf dem Kerbholz als Filbert.

Eine entscheidende Ebene von Wundkanal liegt darin, dass die NS-Verbrechen auf den Tod der Mitglieder der ersten Generation der RAF in Stammheim bezogen wurden. Die «alten Kreise» stehen hinter diesen Selbstmorden.

Stammheim war immer im Spiel. Das hat mich sehr bewegt. Ich wusste nur noch nicht, wie ich das konstruieren soll. Es gab das ganze Umfeld von Paul Werner, ab 1937 der stellvertretende Chef des Reichskriminalpolizeiamts und derjenige, der mit seinem Dekret die Zigeuner nach Auschwitz gebracht hat. Er war eine ganz hohe Figur. 1952 begann er als Ministerialbeamter in Baden-Württemberg eine zweite Karriere und hatte in dieser Funktion eben die Erbauung von Stammheim zu verantworten. Er war der Erbauer vieler Gefängnisteile, allerdings nicht des letzten Sicherheitstrakts …

Er starb 1970.

Ja, aber es gibt eben eine personelle Kontinuität, die auf Stammheim hinführt und verstehen lässt, dass der Tod von Baader, Ensslin und Raspe, von dem ich damals eine ganz andere Überzeugung hatte, doch das Werk dieser alten Kräfte war. Die Häftlinge kommen ihnen zuvor: Sie bringen sich um, um zu beweisen, dass sie umgebracht worden sind. Diese Sichtweise empört alle Leute, die ich kenne von der RAF. Die finden das wahnsinnig. «Wie kann man so denken? Die sind wirklich umgebracht worden.» Ich lass sie reden. Dazu sind mir die viel zu lieb, als dass ich sie kränken würde. Die brauchen das noch – vorläufig. Aber diese Komplexität lehnen die Betroffenen ab. Dabei sind diese Selbstmorde auf eine unglaublich hellseherische Weise zugleich Morde.

In Wundkanal wird diese Konstellation so gedreht, dass der Täter, der verhört wird, am Ende die Terroristen tötet, auf deren Geheiß. Zurück bleibt das Filmmaterial, das allein die Wahrheit enthält. Eine mehrfach paradoxe Botschaft.

Es sind zugedachte Bilder. Die Gruppe begibt sich in den Tod, um eine Wahrheit, die über Stammheim verschwiegen wird, ans Licht zu bringen. Ich bleibe im Film aber auch dabei, dass der Tod der Vier ein ganz glatter Tod einer Selbstzerstörung ist. Sie sagen ja zu Filbert: Du bist frei, und alle Menschen werden sagen, du hast uns umgebracht.

Verläuft ein Moment der Kontinuität nicht auch über die Figur Hanns-Martin Schleyer, der von der RAF entführt wurde, und auch in ihr Filbert-Profil passen würde?

Die Entführer sagten das nicht sehr genau. Sie haben ihn nie richtig verhört. Sie haben vielleicht die Gelegenheit wahrgenommen, schließlich festzustellen, dass Schleyer auch etwas auf dem Kerbholz hatte. Aber überhaupt nichts hat die bewegt, die Gestalt der tschechischen Unterdrückung, die Schleyer von 1943 bis 1945 war, auf das Banner zu schmieren und damit in den Krieg zu ziehen. Ganz bestimmt ist das für die RAF kein Ausgangspunkt gewesen.

Ging es Ihnen in der labyrinthischen Rauminstallation, die Wundkanal bestimmt, auch darum, von der einfachen Logik des berühmten Fotos des entführten Schleyer vor RAF-Logo wegzukommen?

Ja, wahrscheinlich. Das wollte ich ganz bestimmt – weg von dem Logobild, das die ganze Bewegung auf sich warf.

Die langen Kamerafahrten von Wundkanal erinnern an das Studium eines allegorischen Bilds – man geht von Detail zu Detail und kommt doch nur zu einer ambivalenten Deutung.

Du kommst in Wanken. Was hat die RAF zu tun mit so viel schönen Kleidern? Wenn man sieht, was das für Eigenschaften des Besitztums sind, welche Bücher dort gelesen werden, welche Zeichnungen dort herumliegen, welche Kleider dort hängen wie aus einer Kostümabteilung – das ist ja schon eine Gesellschaft von erzhohen bürgerlichen Biographien, die zu denen gehören, die ihn festgenommen hatten. Das ist sehr verwirrend für die anderen, die sich unter der RAF gefletschte Zähne vorstellen. Zu sagen, nein, das waren vielleicht ganz außergewöhnlich gebildete Ästheten aus einer Welt, die nichts mit den Morden zu tun hat, die ihr beschreibt ihn euren Zeitungen.

Henri Alekan, der die Kamera gemacht hat, war sicher eine große Hilfe für diese Ästhetisierung.

Das war ein Traum. Er kam vier Monate vor Beginn der Dreharbeiten dazu. Er hatte eine große Lust, seine Kenntnisse zu verschenken. Wie oft sind die Vorschläge von ihm gekommen und nicht von mir! Er war auffallend oft die Lösung für die Szenen. Und dann war es immer wieder die Kunst, mit wenig Licht Zauberkunststücke herzustellen. Morgens nach neun gab es zuerst einmal Unterricht für alle: Was ist Licht? Von ihm und seinen beiden Elektrikern, zwei Veteranen, die bis in die Zeit von Les enfants du paradis und Le belle et la bête zurückreichten. Eine uralte Jugend, die den Expressionismus an ein Ende gebracht hatte. Zu Mittag haben wir dann gedreht.

In einer Zeichenkammer voller Rätsel.

Da habe ich selbst gekniet, um diese Zeichen auszulegen. Bis der Boden auch vertikal gesehen werden konnte, sodass man nicht mehr genau wusste, was ist Wand und was ist Boden.

Ist das nun ein mentaler Raum oder ein historischer Raum? Oder ein haunted space in einem historischen Sinn?

Ich traue mich nicht zu sagen, ein historischer Raum, dann wäre es etwas Feststehendes. Eher im ersteren Sinn. In diesem Raum gibt es wegen einer bestimmten Nichtbezüglichkeit auf ein Datum oder einen Ort Freiheiten der Spekulation, und die sind viel größer, wenn sie nicht Behauptungen aufstellen.

Der Film Immensee ihres Vaters Veit Harlan spielt in diesem Raum eine wichtige Rolle, denn Filbert bricht vor allem bei diesem Soundtrack völlig zusammen.

Er hatte damals in der Kaserne des sowjetischen Geheimdienstes in Wilna die Filme gesehen, als Trostpreis für seine Verbrechen. Das hat mich gelockt. Wenn man ihm das als den Trostpreis offeriert, muss das ja bestürzende Folgen haben. Und das hatte es. Er hält es nicht aus, den Film nicht zu sehen. Das war sehr schön.

In diesem Moment fällt er auch aus der Rolle, er ist wieder der Täter von damals. Zugleich fällt er in die Rolle, er ist alle Täter von damals und das ganze Publikum des nationalsozialistischen Kinos.

Wenn das so ist, dass er außer seiner Rolle auch ein Täter ist, ist das nichts, was mich stören würde. Er hat ja auch eine eigene Schuld zugegeben. Das verwirrende Zeug, das er in Wundkanal nach der Vivaldi-Musik als ein Geständnis hinstellt, ist ganz eindeutig eine andere Täterbiographie als seine eigene. Wenn das alles für wirklich gehalten wird, ist das auch gut. Ich würde mich gar nicht daran stören, wenn im Publikum gestritten wird: Ist das nun der Filbert oder nicht? Ich würde nicht teilnehmen an dieser Diskussion.

Während Sie Wundkanal drehten, drehte Robert Kramer Notre Nazi über die Dreharbeiten und über ihren Umgang mit Filbert.

Kramer ist dauernd dabei. Von Anfang an ist er im Spiel. Die Notwendigkeit ist für mich naheliegend aus dem Grund, über den wir schon gesprochen haben: Wie geht man mit der wirklichen Schuld um? Ich kann nicht vor einem Publikum verantworten, dass ich ihm einen Mann vorführe, der nur Schauspieler ist. Das kommt raus und wäre eine Frivolität ersten Ranges, wenn ich sage: Ich habe mir den geholt, weil er so gut aussieht. Wenn man aber dann weiß, wer er ist, ist es wichtig, dass man die Gründe kennt, die man hatte, mit einem Mann anders umzugehen als nur mit seiner eigenen Schuld. Er sollte das alles darstellen können, was wir von ihm verlangen. Wenn man das macht, ist das ein Gewaltakt. Der von ihm vielleicht nicht so empfunden wird, aber dann doch einer bleibt im Angesicht der Geschichte. Wenn das der Fall ist, muss man wissen, warum und wie es gewesen ist. Was ist passiert? Wer hat was gemacht? Jetzt erfährt man durch den zweiten Film: Das ist ein Mann, der wirklich das war, jetzt aber das spielt, und darunter leidet oder nicht leidet. Der Trug noch einmal aufgehoben – das ist der Sinn des zweiten Films.

Thomas Harlan und Alfred Filbert

© Robert Kramer

Darauf hat die Öffentlichkeit allerdings so reagiert, dass sie Notre Nazi in einen Vorwurf an sie verwandelte, während Filbert dort wie ein kaum zurechnungsfähiger alter Mann wirkt.

Das ist sicher der Fall. Kramer hat von beiden Dingen keine Ahnung gehabt, vom Nationalsozialismus und von der RAF. Das falsche oder richtige Verständnis der Amerikaner für deutsche Verhältnisse ist ja erloschen zwei Jahre nach Kriegsende. Nachher hat es niemanden mehr gestört, dass es auch was anderes gab als die braven Deutschen. Was haben wir hier für ein Schwein gehabt, dass so gutherzige Leute kamen, denen man das einreden konnte, weil sie schnell den ehemaligen Schuft brauchten gegen die Sowjetunion als endgültiges Feindbild.

Es gibt eine Zärtlichkeit im Ton ihres Umgangs mit Filbert, die bei Kramer auch auszunehmen ist und den Vorwurf des Sadismus konterkariert.

Ich war dankbar. Sein Henker wollte ich wirklich nicht sein. Ich war dankbar, dass er uns so zugewandt war. Es ist rührend. Stellen Sie sich vor: Da ist der israelische Maskenbildner, bei dem er sich über mich – das erzählt er mal in Notre Nazi – und meine Grausamkeit beklagt. Worin die bestanden hat, weiß ich nicht, aber wenn er es sagt, dann ist es ja so. Und jetzt passiert Folgendes: Dieser wunderbare Mensch lädt ihn nach Tel Aviv ein und kauft ihm wirklich ein Flugticket, und Filbert beschließt, ihn in Israel zu besuchen nach dem Film. Alle Gehirne sind durcheinander gegangen. Alle Menschen, die an diesem Film beteiligt waren, sind bis heute eine Gruppe, die davon nie mehr wegkommt – von den Phantasien, die entwickelt worden sind.

Liegen wir falsch, wenn wir Wundkanal als Gegenmodell zu dem mythischen Resonanzraum sehen, den Hans-Jürgen Syberberg in Hitler – Ein Film aus Deutschland geschaffen hat – bei Ihnen handelt es sich um ein fast brutal aufklärerisches Setting.

Ja. Kriegerisch. Ja.

Haben Sie den Hitler-Film gesehen?

Nein. Erst viel später.

Die Assoziation bezieht sich auch auf den ähnlichen Einsatz von geisterhaften, körperlosen Stimmen.

Es liegt ja auch auf der Hand, wenn man einen Menschen einkreist, in Leonardo da Vincis Supergefängnis, in dem kein Mensch sitzen kann, ohne sich dauernd selbst zu sehen, immer herausgenommen aus der Gesellschaft. Da verliert er auch seinen Orientierungssinn. Ich weiß nicht, wie Filbert sich gefühlt hat, wenn er abends ins Bett ging. Wer er da war.

Offen bleibt die Frage der Gerechtigkeit. Führt die dekonstruierende Form von Wundkanal nicht auch dazu, dass das schuldfähige Subjekt verschwindet?

Gerechtigkeit suche ich überhaupt nicht. Für mich ist die Gerechtigkeit die Wahrheit. Ich hatte überhaupt kein anderes Ziel. Wenn unleugbar festgestellt worden ist, so war es, hat man die unleugbare Möglichkeit, es in Zukunft nicht mehr so sein zu lassen. Größere Strafe gibt es nicht. Alle anderen Strafen sind menschenfeindlich, das wünsche ich mir auch nicht für die Schweine von Nürnberg.

Das heißt, die Gesellschaft erledigt das selbst. Gerechtigkeit wird zu einer sozialen Funktion?

Man lädt Menschen, von denen man das weiß, nicht mehr unbedingt zum Essen ein.

Dann bleibt aber noch ein zweites Motiv: Glück. Auch die Täter kennen Glück. Ist das nicht das eigentlich Anstößige?

Wenn ich gerührt war von Filbert, dann habe ich doch gedacht, er verdient das Glück. Etwas anderes ist, wenn ich über das Glück meines Vaters nachdenke. Das ist mir sehr unverständlich. Denn allein, was ich gewusst habe als Kind, muss doch mein Vater gewusst haben. Und da war eigentlich in jedem Satz nach 1943, den ich gesagt hätte, ein Trauerflor. Von da an hätte ich mich nie mehr über eine Märklin-Eisenbahn gefreut. Da wundert mich das Glücksgefühl. Aber wenn Filbert Glücksgefühle hatte, über eine Torte oder über den unglaublich zutraulichen Maskenbildner mit seiner hirnverbrannten Einladung nach Israel, ist das nicht anstößig.

Auffällig ist die elektronische Musik zu Wundkanal, die zugleich sehr modern wirkt und doch an das 19. Jahrhundert denken lässt – vergleichbar den viel späteren Projekten des Kölner Elektronikers Wolfgang Voigt aka Gas.

Wade hat das im Schneideraum live gemacht. Er kommt aus Australien. Man hat mir gesagt, das ist ein Mann, der unglaubliche Ideen hat. Er ist sehr lang-sam. Drei, vier Monate hat er gearbeitet. Der Schnitt ist zu drei Viertel schon im Atelier gemacht worden, wir haben ja keine Gegeneinstellungen. Diese wenigen Schnitte haben natürlich viele Möglichkeiten abgewürgt, man konnte nur noch sagen: welche Komplexe gehören zueinander, und wie können wir sie verbinden? Gedreht haben wir 30 000 Meter, viele Sachen mehrmals, das ist eine Menge. Schneiden bedeutete aber dann vor allem, Komplexe gegeneinander auszutauschen. Vielleicht ist das ein Komponist, der seine Fühler noch ganz woanders hat, aber sich verkauft im Kino, um leben zu können. Ich habe ihn übrigens nirgends anders wiedergetroffen.

Als Cutterin bei Wundkanal wird Patricia Mazuy genannt, die wir als Regisseurin zum Beispiel des Films Saint Cyr sehr schätzen.

Sie war die Assistentin von einer anderen Frau, die ich sofort rausgeschmissen hatte. Ich erinnere mich nicht, dass ich große Schnittideen von ihr akzeptiert hätte. Sie hat glänzende Ideen geäußert, aber sie waren mir nicht genehm. Ich habe den Film ja nach der Vorführung beim Festival in Venedig 1984 noch einmal geschnitten. Der Film fing ursprünglich an mit der Vernehmung des Engländers, im Hintergrund die Kindertotenlieder. Das ging schief los.

Das haben Sie dann korrigiert, indem sie die Szenen der Beobachtung Filberts an den Anfang gestellt haben.

Für die DVD werde ich noch eine Änderung machen. Wenn am Schluss Filbert an das Tunnelende kommt, sah man das bisher nur von hinten, von innen. Nun kommt er raus und geht auf die Kamera zu, die ungefähr 80 Meter von ihm entfernt ist, und hält sich den Revolver in den Nacken. Diese Szene, die ungefähr 102 Meter lang und stumm ist, werde ich vor den Film stellen.

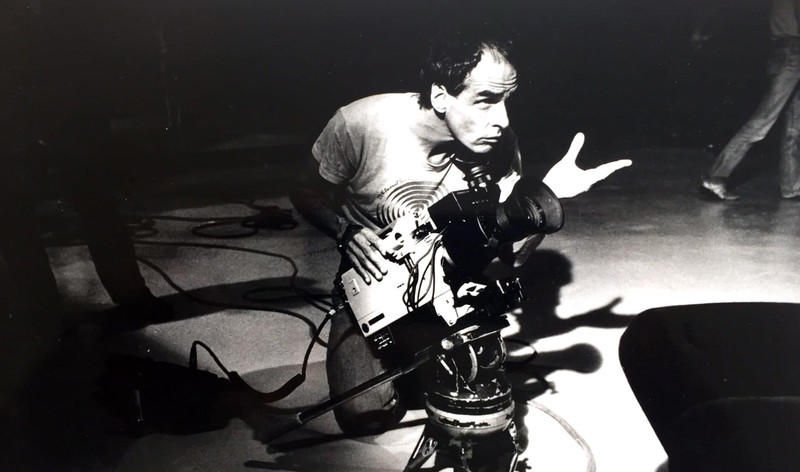

Robert Kramer während der Dreharbeiten zu Notre Nazi

© Robert Kramer

Notre Nazi hat die Rezeption von Wundkanal stark bestimmt.

Das habe ich sehr bedauert, dass ich nicht ganz streng verlangt habe, Notre Nazi darf nur nach Wundkanal gezeigt werden. Jetzt mache ich einen Versuch, und ich meine, es ist klug: Ich tue ihn auf die DVD drauf. Das schuldet man, nicht?

Es ermöglicht eine archäologische Arbeit, noch einmal hinter den Sadismusvorwurf zurückzufinden und sich anzusehen, was in Wundkanal tatsächlich passiert. Die zeitgenössische Rezeption war ja selten der Komplexität des Films gewachsen.

Die Vorführung bei der Berlinale 1984 war dafür bezeichnend. Es war ein ungeheuer vollgepackter Saal. Ein Sprecher des Bundesinnenministeriums sagte: Wir ziehen uns aus dem Festival zurück. Im Publikum wurde vor allem darüber diskutiert: Wie sind die Stammheimer umgekommen? Eine solche These zu vertreten, wie ich damals, das konnte man nur, wenn man bereit war, sich mit dem Feuerhaken in die Fresse zu schlagen. Meine These wurde als Quatsch empfunden.

Damals war es in einem Berliner Kino nicht möglich, zu sagen, dass Andreas Baader sich selbst das Leben genommen hat?

Da war man ein Schuft.

Wie verhält sich Ihre Beziehung zur Linken zu Ihrem fast euphorischen Eintreten für den Staat Israel?

Es gibt eine schreckliche historische Unkenntnis der Linken, einer Linken, die mir sehr lieb war: Dritte Welt-Bewegung, Havanna-Konferenz. Aber da brauchte es manchmal nur einen Schritt weiter, und man war in Entebbe.

Wie meinen Sie das?

Na ja, dass unter den Geiseln in einem Flugzeug jemand einen Montblancfüller hat, und da ist ein Stern drauf, der sieht aus wie der israelische, und deswegen bringt man ihn um.

Mit Israel hatte ihr erstes Filmprojekt zu tun, in den 50er-Jahren.

Ich wollte damals einfach den Jubel zeigen, den das auslösen konnte, dass aus diesem Nichts ein Land geworden war. Als alle israelischen Diplomaten, die mich auf meinen seltsamen Wegen begleiteten, noch nicht Hebräisch konnten, sondern nur die Sprachen ihrer Herkunftsländer. Eine rumänische Jüdin konnte plötzlich israelischer Kulturattaché in Paris sein. Sich aus der Geschichte herauszuziehen in eine eigene, das habe ich sehr geliebt, in diese Möglichkeit war ich ganz und gar verliebt.

Das gedrehte Material von damals gilt als verschollen, aber gibt es noch Drehbücher?

Bestimmt. Wo das Material allerdings heute liegt, weiß ich nicht. Das war alles zu früh. Unfertig.

Kommen wir zurück zu Robert Kramer. Woher kannten Sie ihn?

Ich kannte seine Filme Ice und Guns, habe mit ihm aber auch persönlich Auseinandersetzungen politischer Art gehabt, die ziemlich unangenehm waren. Er war in einer Gruppe im Umfeld der amerikanischen Untergrundbewegung Weathermen, die haben mich einmal in Oakland aus einem Hotel geholt und mich zum Essen eingeladen in einer kleinen Hütte, die erkenntlich seine Arbeitsumgebung war. Man konnte das an den vielen Quarzen und Steinen erkennen, das ist eine Schwäche seiner Frau. Man hat mich dort verhört über meine Beziehungen in Portugal.

Torre Bela

© Edition Filmmuseum

In Portugal haben Sie 1975 Ihren ersten Film gedreht: Torre Bella. Wie so viele Projekte in Ihrem Leben entstand auch dieses aus einer Verschiebung, Sie wollten eigentlich einen Film über Chile machen, wo 1973 der sozialistische Präsident Allende mit Unterstützung der CIA aus dem Amt geputscht und getötet worden war. In welchem Kontext stand dieses Projekt?

Ich gehörte damals zu einer radikalen italienischen Gruppe namens Lotta continua, so weit man zu so einer Gruppe «gehören» kann. Zu dieser Zeit war das alles noch recht harmlos. Kein Mensch fürchtete um seinen Rolls Royce. Ich wollte in Chile im Magen des faschistischen Staates filmen, und das wäre mir beinahe gelungen. Ich glaube, es wäre platt geworden wie DDR-Filme, der Film wäre in die Konzentrationslager gegangen, wie es versprochen war, und hätte das alles zerrissen. Das wäre filmisch nicht interessant gewesen, aber politisch hochbrisant.

Mit Konzentrationslager meinen Sie chilenische Lager nach 1973?

Genau. Wir waren am 11. September 1974, also am Jahrestag des Putsches, in Chile an dem Ort, an dem die Regierung von Pinochet tagte. 4 000, 5 000 Frauen mit Kochtöpfen feierten den Sieg über den «antimenschlichen Marxismus». Plötzlich stand eine Frau vor der Kamera, die hielt ein Baby hoch, das genau ein Jahr alt war. Sie fing an zu schwadronieren, und es stellte sich heraus, das war die Frau des Innenministers, bei dem wir am selben Abend schon zu Tisch saßen. Da haben wir nicht so getan, als wären wir Freunde des Regimes. Wir waren sehr skeptisch. Das werden Sie nicht mehr lange sein, wenn wir Ihnen die Wahrheit zeigen, war die Reaktion. Man versprach uns die Möglichkeit, einen Film zu drehen. Kurz darauf stellte sich aber heraus: Alle meine Kontakte in Chile, die vor allem in der katholischen Widerstandsbewegung bestanden, waren verhaftet worden. Das konnte kein Zufall sein. Und so habe ich den Film abgeblasen.

Wenig später sind Sie in Portugal, wo gerade eine faschistische Regierung durch eine Revolution beseitigt worden war, bei der das Militär eine entscheidende Rolle spielte. In dem Film Torre Bella fliegen Sie ein, mit dem Hubschrauber der Militärs. Was sagt das über Sie als Filmemacher?

Als der Hubschrauber kommt, ist der Film sehr weit gediehen. Das war ein Freund, der in dem Hubschrauber saß, Mitglied der KP, der mich gern hatte. Ich bin nicht eingeflogen, ich bin ganz stramm zu Fuß auf das Gut Torre Bella gekommen.

Es herrscht eine revolutionäre Situation, von der auf dem Land, gut hundert Kilometer von Lissabon entfernt, noch ungewiss ist, was das bedeutet. Deswegen sind es nicht arme Leute, sondern «Kriminelle», die das Landgut besetzen und eine ganz gefährliche Sicherheitssituation heraufbeschwören. So wurde das dem Revolutionsrat vorgetragen, bei dem ich zu diesem Zeitpunkt drehte, und so sollte es untersucht werden. Es handelte sich übrigens um das Schloss des Gestiefelten Katers aus dem Märchen. Wir sind hin, und haben angefangen, mit den Leuten zu leben.

Zu Beginn des Films ist der Herzog noch da. Er lässt sich befragen und erläutert offenherzig, wie er die Wirtschaftsweise des Guts umgestellt hat, dass kaum mehr Arbeitskräfte benötigt wurden – ein Fall von Rationalisierung.

Das hat ein Freund geführt, dieses Gespräch. Der Herzog ist mir übrigens bis heute dankbar dafür, dass ich ihm sein Pferd gerettet habe. Alles andere vergisst er, er hält den Film in Ehren. Ich hatte dafür gesorgt, dass einer der herrlichsten Gäule, die es gab, an einen Scherenschleifer verschenkt wurde. Der Mann kam unglücklich zurück, weil er keine Scheren mehr zum Schleifen bekam. Jeder hat den Gaul für den Herzog gehalten. Die Leute haben gezittert und das für ein unglaubliches Unrecht gehalten, dass dieses edle Tier an einer Leine gehalten wurde und gezurrt wurde.

Torre Bella ist ein engagierter Dokumentarfilm, die Kamera ist meist mitten unter den Leuten. Wie weit waren Sie als Person an den Ereignissen beteiligt.

Dieses Ereignis hätte es nicht gegeben ohne mich. Das gilt fast für jede Station.

Das heißt, das Volk hatte selbst keine Ahnung, was es tun hätte können?

Eigentlich nicht. Die haben noch nicht einmal gewusst, was Unkraut ist. Wenn Sie genau schauen, wie die Unkraut behandeln, dann sehen Sie: die haben noch nie Feldarbeit geleistet.

Was haben die Menschen vorher gemacht?

Ich weiß es nicht. Gehungert und Garten gepflegt, was weiß ich. Ich habe das nicht genau untersucht, ich weiß nur, dass es elend war.

Die Geschichte mit dem Pferd verrät auch einen starken Obrigkeitssinn.

Die konnten sich das gar nicht vorstellen, Chef zu sein. Sie sehen das ja an der wunderbaren Vorsicht, mit der die Leute an der Wand entlanggehen, als der Palast besetzt werden. Voll Respekt.

Aus der Menge treten immer wieder einige Protagonisten heraus. Vor allem eine Frau bleibt in Erinnerung, die eine große Rede gegen die Verschwendung von Oliven durch die Gutsherren hält.

Maria Vitoria! Sie ist wunderbar. Sie ist, glaube ich, das Gewissen. Sie hat gepoltert, wenn was nicht gepasst hat. Sie hat immer wieder alles auf Linie gebracht. Hier wurde gesoffen – da hat sie die Flaschen zerbrochen. Sie hat dadurch ihren Mann verloren, er wollte dann nichts mehr von ihr wissen.

Sie sprechen gelegentlich davon, dass die Leute von Torre Bella kein «Bewusstsein für ihren Bildwert» hatten. Maria Vitoria auch nicht?

Auch nicht. Sie hat nicht begriffen, dass sie langsam ein Star wird. Sie spielte sich auch nie in den Vordergrund.

War das nicht eine Enttäuschung für linksradikale Intellektuelle wie Sie, zu sehen, dass das Volk von sich aus eigentlich nicht weiß, was zu tun ist?

Ich glaube, ich habe mir keine Gedanken darüber gemacht, ob es Sinn macht, auf das Volk zu hoffen. Ich habe gesagt: Es gibt nur das. In einer stillen Minute zeigten sie auf den Mund und sagten: Bis jetzt habe ich das benutzt zum Essen, jetzt brauche ich das nicht mehr nur zum Fressen, sondern kann auch ein Wort ausspucken. Das fand ich so toll. Was gibt es Besseres in der Zukunft, als dass einer versucht, jetzt zu sprechen? Und wieviele Leute sprechen noch nicht! Darin sehe ich eine große Hoffnung. Das sehe ich ja in unserer Verbaldemokratie, wie viel plattes Zeug aus der Menge kommt. Das ist ja unerhört. Dennoch, wenn sie mich zwingen, würde ich sofort dafür sein. Meine Hoffnung liegt dennoch in der Menge, denn da sprießt immer wieder einer raus, der dieses Bewusstsein weiterträgt und sich nicht mehr andient an den gegenwärtigen Herrscher.

Und es sprießt jemand heraus, der das Wort ergreift, und – dadurch dass Sie ihn filmen und er es in die Montage schafft – in die Geschichte eingeht.

So konnte es kommen, dass Torre Bella jetzt erst in Portugal explodiert ist. Die Zuschauer von 2008 haben ein Land kennengelernt, das sie gar nicht kannten.

Das heißt, die Zeit der Nelkenrevolution, die nur eine Generation zurückliegt, ist schon vergessen. Was ist mit Filmen wie Non von Manoel de Oliveira, einem Abgesang auf die Kolonialmacht Portugal?

Oliveira spricht ja nicht für ein Jahrhundert oder eine Epoche, sondern immer für einen schönen Begriff.

Haben Sie an die Parallelen und Unterschiede zum sowjetischen Revolutionskino gedacht, während Sie Torre Bella drehten?

Absolut. Vertov war immer in meinem Hinterkopf.

Trotzdem verfielen Sie auf eine ganz andere Montage.

Das war die einzige Sache, bei der ich doch am Schluss sehr wenig getan habe für den guten Schnitt. Ich habe den Schnitt selbst gemacht, und bekam dann eine Einladung nach Cannes. Ich hatte den ganzen Bauern und Besetzern von Torre Bella ein Ehrenwort gegeben, dass der Film ohne ihr Jawort nie in die Öffentlichkeit kommen würde. Ich kam nach Portugal, und wir haben den Film gezeigt, und das einmütige Wort von denen war: Nein. Wir sind nicht mehr so. Wir sind viel zivilisierter. Das machen wir doch nicht mehr. Sie waren empört, während die Militärs gestrahlt haben. Okay, sagten wir, dann müssen wir noch neue Sachen drehen, von denen wir dann aber fast nichts benutzt haben. Dann haben dieselben Leute ihn wiedergesehen und fanden ihn gut. Irgendwas war befriedigt. In Cannes wurde er gezeigt, in Portugal erst viel später.

Vertov filmt die Abschaffung der Religion, montiert aber einen Gedanken – Sie montieren den Vorgang, das Beispiel, die Landbesetzung, jedoch ohne ausdrückliche, intellektuelle filmische Organisation.

Das stimmt. Ich weiß nicht, ob es eine Erbschaft gibt aus dieser Zeit, aus der man irgendwas sagen könnte, wie man es von Kronstadt sagt.

Torre Bella hat seine Bestimmung nicht in der Gegenwart der Leute gehabt, sondern bekommt sie vielleicht erst jetzt – geschichtspolitisch.

Als nationales Monument.

Souvenance

© Edition Filmmuseum

So etwas hatten Sie anscheinend auch bei Souvenance im Sinn, Ihrem vierten und letzten Film, der in Haiti entstanden ist und 1991 herauskam. Als Regisseur werden Sie gleichberechtigt neben Anna Devoto genannt.

Das war eine Liebesbeziehung. Anna ist die Mutter meiner Tochter. Sie hat phantastisch vorgearbeitet. Begonnen hat alles mit Recherchen, die wir in einem phantastischen Archiv des Kolonialministeriums in Aix-en-Provence gemacht haben. Alles war vollkommen ungeordnet. Da haben wir sehr lange nach den Polizeiprotokollen der Aufstände gegen Frankreich im 18. Jahrhundert gesucht. 1785 fängt das an zu brodeln. Da war alles komplett erhalten bis zum Jahr 1810, 1815, dann ist wieder ein großes Loch. Das Geschichtsbewusstsein in Haiti ist selbst bei Analphabeten so klar und vollkommen vorhanden, dass man es sich kaum vorstellen kann. Das und einschlägige Literatur war der Ausgangspunkt. Die Bevölkerung von Haiti lässt sich zum Teil auf die afrikanische Region um das alte Königreich Dahomey zurückführen, woher sie wesentliche Teile des Voodooismus haben, und zu einem anderen wesentlichen Teil auf Angola, woher die Sprache kommt. Und mit diesem Erbe beginnt ein ganz neues Land mit ganz neuen Geschichten. Eine ist die große Liebe von Defilee la folle und Dessalines, dem späteren Kaiser Jakob I. Diese Defilee hielt sich für die Verlobte des Führers der afrikanischen Aufständischen, sie zog als Tabak-und Krauthändlerin mit den Soldaten, die er befehligte. Von einem Balkon in Port-au-Prince aus beobachtete sie, wie zwei Soldaten den Kaiser vom Pferd rissen und erdolchten. Bis an ihr Lebensende hat sie immer wieder versucht, den Kaiser aus seinen Gliedmaßen neu zusammenzubauen. Darüber gibt es Polizeiberichte. Sie hat die Leute sehr nervös gemacht.

Im Film sehen wir eine Frau aus dem Dschungel kommen und einen Mann, dessen Vater stirbt – über eine Stunde lang vollziehen sich sehr langsam rituelle Vorgänge, die uneingeweihte Zuschauer zwar auf afrokaribische Kulte beziehen werden, vermutlich aber nicht so leicht verstehen können. Nicht so wichtig?

Ich glaub schon, das ist nicht so wichtig. Ich teile mit den meisten, die den Film sehen, nicht die Zeit. Die Zeit ist für die zu gelähmt und langwierig. Es bringt niemand zustande, sich der Langsamkeit des Voodoo mit den ganzen Verrichtungen, Liebeserklärungen und Trommelgeräuschen hinzugeben. Ich fand das unerhört wichtig, dass man in der Struktur, ja auch der Grammatik des Films, immer wieder auf die Zeiten pocht, die diese Personen selbst haben. Als ich Aimé Césaire den Film gezeigt habe …

… dem 2008 verstorbenen Dichter und Intellektuellen, dem sie den Film gewidmet haben und der auch Theaterstücke über diese Epoche der haitianischen Geschichte geschrieben hat …

… ihm und einer großen Gemeinschaft von sehr erwachsenen Leuten der Karibik – was war die Reaktion? Die hätten lieber Hollywood-Kino gehabt. Die konnten sich meiner Behauptung nicht anschließen, dass das ihr Kino sei.

Aber ist es ihr Kino, also haitianisches Kino, oder ist es nicht doch Ihr Kino, also europäisches Autorenkino?

Ja, aber das ist nur wahr durch meine Beschränkung. Auf jeden Fall ist die Minute, in der im haitianischen täglichen Leben etwas geschieht, mit unserer Minute nicht vergleichbar. Und wenn sie das genau studieren, merken Sie, dass ich mich nicht täusche, wenn ich sage: eine Einstellung muss sich in sich erschöpfen. Es ist nicht denkbar, dass Sie es zurechtschnippeln. So entstehen die Bilder nicht bei ihnen. Bei ihnen entstehen die Bilder dadurch, dass ein Bild ins andere fährt, und sie – von mehreren Geistern besucht – immer wieder davon ausgingen, dass eben auch die Nuss eine Lebensgeschichte hat. Die Beziehung zur Schöpfung ist unerhört groß. Und die hat ein ganz anderes Zeitmaß als mein Zeitmaß ist, und es ist nicht überheblich, glaube ich, zu sagen: ich habe schon gewusst, dass die Zeit dem anzupassen ist. Ich hab nicht gewusst, wie es so zu machen wäre, dass sie es akzeptieren. Daran sehen Sie ja schon, dass irgendwas nicht stimmt. Wenn Aimé Césaire und die anderen das nicht wahrhaben wollen und eigentlich in Spannungsfeldern denken, die eher dem europäischen und dem amerikanischen Kino geschuldet sind, stimmt etwas nicht. Wie können die sich nicht ins Eigene verpflanzen? Sind sie verdorben? Ich weiß es nicht. Gehen sie überhaupt ins Kino? Aber ich weiß, dass ich damit bei sehr vielen Personen gescheitert bin.

Souvenance ist vermutlich Ihr unbekanntester Film, ortlos auch gerade wegen dieser Widersprüche.

Ich habe ihn in richtig haitianischen Welten vorgeführt, in New York, in Montreal, wo sie zweitausend Haitianer ins Kino kriegen. Da hat er nicht eingeschlagen. Die Geschichte kennen alle. Alle haben sich geärgert, dass Defilee so alt ist. Das war für sie die Braut des Königs. Wie kann ein solches Wrack ein Schönheitsideal darstellen? Bist du verrückt, dass du so eine alte Frau nimmst, du weißt doch, wie viele schöne Frauen wir haben? So haben sie reagiert. Ich habe nicht dort geschlagen, wo ihr Herz klopft. Aber irgendein Geräusch ihres Urwalds habe ich mitgebracht.

Am Ende findet der Tote seinen Ort.

Ja, er geht ja in den Lebensbaum hoch, und der Sohn kann weiterlaufen. Man hat ihn irregeführt. Eine Beerdigung des Voodoo ist immer eine Irreführung des Toten.

Auffällig ist die Abwesenheit des Volkes in Souvenance. Der Film ist fast menschenleer über weite Strecken.

Auf dem Land sind immer genügend Leute da. Also wenig. Es gibt eine große Stadt und zwei Städtchen, aber im Großen und Ganzen ist das ein Land, in dem Ereignisse Kammermusik sind.

Was bedeutet die Tischgesellschaft am Ende?

Das ist die Gesellschaft, die Defilee zusammengetrommelt hat, um dem Ereignis beizuwohnen, dass der Kaiser auf die Welt zurückkehrt. Das Grab hat er draußen schon eingerichtet, das sieht man durchs Fenster, das ist das Häuschen, das über seinem Grab steht, und er wird kommen. Und die sind alle jetzt da und werden ihn empfangen.

In Souvenance verbindet sich also ein Durcharbeiten der haitianischen Befreiungsgeschichte mit einem Voodoo-Ritual, wenn wir das richtig verstehen. Woher kommt der Titel?

Aus dem Ort Souvenance, ein wandernder Ort, an dem Dessalines gestorben sein soll. Da wird jedes Jahr am Ostermontag das große Fest für gefeiert. Das beginnt mit dem «Tanz der Sieben», ein bestimmter Knochen am Fuß, der einen ungeheuren Schmerz verursacht wegen der Kette. Es ist ein Tanz der Schmerzen der Befreiung: Ich trage die Kette nicht mehr, und beim Laufen tut mir jetzt der Fuß weh. Das tanzen drei-, vier-, fünfhundert Frauen mit schrecklichen Schmerzen und schreien. Im Norden steckt das im Gebüsch: Souvenance. Es steckt drin, dass das ein Urzustand ist.

Wir wollen zum Abschluss einen Schritt zurück machen, zu Ihrem Buch Das Vierte Reich, für das Sie in den 60er-Jahren in Polen recherchieren. Eine Geschichte, eine Dokumentation des nationalsozialistischen Verbrechens, die nie fertiggeschrieben wurde, die aber von Wundkanal bis Heldenfriedhof ihre künstlerischen Projekte prägt. Warum ist Das Vierte Reich nicht veröffentlicht worden?

Es gibt kein historisches Buch ohne Quellenangabe. Und ich musste damals meine Quellen in Polen zurücklassen. Das lag daran, dass das Zentralkomitee der Partei sich plötzlich in der Lage befand, die Herren des Parteiverlags als Zionisten anzuklagen, und ich kam in die gleiche Kiste. Dadurch gab es nicht nur Unwillen, sondern auch Feindschaft. Es war ein fürchterliches Leben für die beiden wichtigsten Personen im Verlag. Ich selbst wurde ein Jahr festgehalten. Das geht ganz einfach, indem ihnen sämtliche Geldmittel entzogen werden. Man wartet darauf, dass sie zu der amerikanischen Botschaft gehen und sich Geld leihen. Das ist ihnen nicht gelungen. Ich hab ein Jahr durchgehalten. Nicht einmal der Tausch eines Dollars war mir vorzuwerfen, nicht einmal so eine Dummheit gab es gegen mich. Als ich schließlich ausreiste und in Mailand ankam, und mit dem Verleger Feltrinelli die Sache besprach, durchsprach, einigten wir uns darauf, wegen ungenügender Umstände die Sache zu begraben. Irgendwo gibt es noch die ersten vier Kapitel.

Ist in dem Roman Heldenfriedhof, in dem es wesentlich um das Nachleben von Beteiligten der Operation Reinhard, der planvollen Ermordung polnischer Juden im Generalgouvernement 1942/43, geht, etwas von dem Material eingegangen?

Gar nichts. Das ist lange nicht so präzise, wie ich in Heldenfriedhof gewesen bin.

Der Roman, also das fiktionale Werk, ist präziser?

Dadurch, dass es im historiographischen Werk darum ging, was geschah, und im Roman die Frage gestellt wird: Was ist es? Die ganzen Dinge, die aus einer Sache erwachsen, finden im Roman einen Platz: Folgen in der Bundesrepublik, … Eine ganz andere Art mit Tatsachen umzugehen. Der Roman wird nie das Wort Tatsachen schreien, er wird es leise sagen, wenn er es überhaupt in den Mund nimmt.

Wir sehen hier Les Bienveillantes von Jonathan Littell liegen, den viel diskutierten Roman, in dem ein kultivierter SS-Mann viele Jahre nach dem Krieg einen großen Bericht ablegt.

Das habe ich nicht gelesen, da habe ich auch keine große Lust. Man hat es mir anonym durch eine Versandbuchhandlung geschickt. Ich habe es mir nicht bestellt, würde es auch nicht getan haben. Alles, was ich davon weiß, ist für mich nicht brauchbar. Die Fiktion, in die Haut eines Verbrechers zu schlüpfen und jedes einzelne deutsche Thema durchzukauen, in Bezug auf die Quintessenz des Nazis, finde ich pathologisch.

Es ist nicht ganz sinnlos, Ihnen das zu schicken. Littells Buch verhält sich antithetisch zu ihren, es gibt ein gemeinsames Interesse an Täterbiographien, aber völlig konträre Vorstellungen, wie man literarisch damit umzugehen hat.

Schon allein die Vorstellung würde mich stören, dass man ein Buch in die Hand nimmt und sagt: Nur ein Jude kann das schreiben. Wie soll das gehen – sich durch Ursprung ein Anrecht zu erschreiben?

Ihr Ursprung ist und bleibt der Name Harlan. Kein Anrecht, sondern ein Ärgernis?

Das ist ein sehr alter Stachel, und der ist endgültig drin. Ich habe ja den Entschluss gefasst, meinen Namen nicht zu ändern. Richtig zu beschweren ist nicht möglich, wenn man sich das einhandelt.

Wenn Sie sich heute Immensee ansehen würden, was würden Sie empfinden?

Ein ungeheures Vertrautsein mit dem Nazismus. Ich bin wieder Kind in größter Sicherheit und Ausgewogenheit, mit guten Gefühlen. Gefühle, die ich selbst nicht hatte, die ich nur durch den Film hatte. Das ist eine Kunst, die mit mir etwas anstellt, was mich glauben lässt, dass es von mir käme. Das ist, glaube ich, eine üble Kunst. Wie die Filme von meinem Vater eine Wirkung haben auf ein Gemüt, das es nicht gab. Es gibt einen wunderbaren Dokumentarfilmregisseur, Felix Moeller, der hat jetzt einen Film gemacht: Harlan – Im Schatten von Jud Suess, nur über die Kinder und Kindeskinder von Veit Harlan. Ein wunderbarer Film.

Sie treten auf?

Ja. Aber meine ganze Feindschaft gegen verschiedene Elemente meiner Familie ist gedämpft worden dadurch. Wir sind ja alle Schmerzenskinder. In dem Film versöhnt man sich in der ganzen Menge, mit den Hunden, die beißen, und denen, die nicht beißen können, und mit den zahnlosen Hunden.

Mit Thomas Harlan sprachen Bert Rebhandl und Simon Rothöhler