Am Rechner geblieben Festival, virtuell: Oberhausen 2020

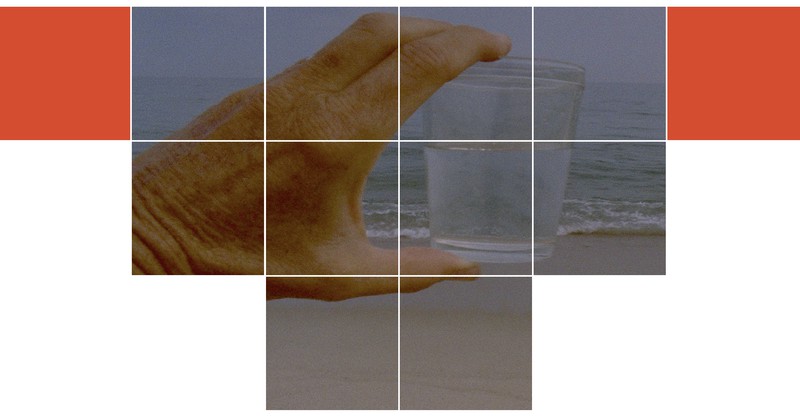

A Month of Single Frames

© Kurzfilmtage Oberhausen | © Lynne Sachs

Viele Wege führten in diesem Jahr nach Oberhausen, nur am Ort des Geschehens, in der Lichtburg in der Fußgängerzone, und drüben jenseits der Gleise und in den wechselnden provisorischen Räumen für die meist schlecht besuchten Gespräche und Diskussionen, überall da gab es in diesem Jahr: nichts. Das schmerzt, mich jedenfalls, der ich Oberhausen sehr liebe, ich meine gar nicht in erster Linie die Filme, jedenfalls die Filme als Filme, sondern die Stadt selbst und die kurzen Fahrten in all die fast magisch nahen Ruhrgebiets-Städte, Gelsenkirchen und Essen und Duisburg und Mülheim und Bochum und so weiter. Es schmerzt, mich jedenfalls, weil die Fußgängerzone vor der Lichtburg ein Ort ist, und der Frühstücksraum im NH-Hotel ein anderer Ort ist, an dem ich Jahr für Jahr viele Menschen treffe, die ich sonst kaum je sehe, sogar Menschen, die in Berlin leben, sich dort aber auf anderen Pfaden bewegen als ich.

Es gab dieses Jahr wegen Corona keinen anderen Weg als den ins Netz. Mit einer Online-Ausgabe hatte es auch das Frühjahrs-Festival Visions du réel von Nyon versucht, den eigenen Verlautbarungen nach sehr erfolgreich – die Besucherin aus Deutschland allerdings stieß auf viele Geoblocking-Barrieren. Auch das Dok.fest München war ins Internet umgezogen, mit immerhin 121 Filmen in seinem Programm, allerdings galt hier ganz grundsätzlich: «The films in the DOK.fest München @home programme can only be accessed within Germany.» Das waren Festivals, deren Programm wohl bereits weitgehend feststand, als Corona für das Verbot von Massenveranstaltungen dieser Art sorgte.

Bei Cannes lag die Sache etwas anders. Die Wettbewerbsprogramme standen noch nicht fest, während die Leitung weit über jeden vernünftigen Termin hinaus mit der Absage zögerte – und immer noch vage über mögliche Aktivitäten mit Cannes-Branding später im Jahr spekuliert. Undenkbar war von Anfang an eine Online-Ausgabe: Zu viel Geld und damit verbundener Exklusivitätsdruck ist im Spiel. Und dann ist da natürlich noch die Cannes-Ideologie, die sich am Netflix-Fall kristallisiert: Filme sind – anders als für Venedig – für Cannes nur Bewegtbild-Werke, die im Kino laufen.

Zum Zeitpunkt, da ich dies schreibe, wäre das Festival, das nicht stattfand, gerade vorbei – weil die Einladung nach Cannes viel wert ist, sollen die Filme, die eingeladen gewesen wären, den Stempel der virtuellen Teilnahme noch aufgedrückt bekommen. So die Produzenten und Studios sich nicht für die Verschiebung ins kommende Jahr entscheiden, oder für den Umzug zur Konkurrenz nach Venedig, denn das große A-Festival im Herbst ist – anders als das bereits abgesagte (beziehungsweise in eine angekündigte Spezialausgabe mit höchstens ein paar Real-Life-Vorstellungen transformierte) Locarno – Stand jetzt wild entschlossen, sich stattfinden zu lassen. Völlig undenkbar scheint das nicht, da Venedig ohnehin in starkem Maß eine Fachmesse ist: Ohne Publikum und angesichts der absehbar reduzierten Zahl der Anreisenden könnten Abstands-und Hygienemaßnahmen auf dem noch dazu gut kontrollierbaren Lido-Gelände durchführbar sein.

Oberhausen ist, wie Nyon und andere kleinere Festivals und anders als Cannes, nicht ausgefallen. Es fand pünktlich und im gewohnten Umfang statt, wenn auch im Netz, und eine gewisse Ironie lag dabei darin, dass im letzten Jahr das Stirnrunzeln der Oberhausen-Verantwortlichen noch recht groß gewesen war. Wegen einer großen Ruhrgebiets-Messe, für die die Hotels auch in Oberhausen belegt sind, musste man auf den sehr ungeliebten Termin parallel zu Cannes ziehen. So hätten die beiden Festivals, das kleine in Oberhausen, das große in Cannes, am selben Tag starten sollen. Was ungünstig gewesen wäre, da viele Kritikerinnen sonst direkt von Oberhausen an die Cote d’Azur weiterziehen. Die hätten diesmal gefehlt. Nun konnten sie doch: per Visit und Klick, per Zugriff und digitaler Anwesenheit. Nur das NH-Hotel und die Spielorte in der Stadt bekamen davon leider nichts mit.

Oberhausen ist ein Festival, das Jahr für Jahr als Ufo in der ökonomisch schwer gebeutelten Stadt landet, die, zumindest in Gestalt ihrer offiziellen Vertreter*innen, sehr stolz auf die Veranstaltung ist. Das Festival trägt den Namen der Stadt hinaus in die Welt, auch wenn die Welt der dem Experimentellen zugeneigten Kurzfilmkenner*innen eine sehr kleine ist. 2500 Tickets à 9,99 Euro wurden unter den Bedingungen digitaler Zugänglichkeit diesmal verkauft. Und sowohl die Stadt als auch alle anderen Förderinstitutionen waren bereit, Festivalleiter Lars Henrik Gass, der nie halbe Sachen macht, beim entschlossenen Umzug ins Netz zu folgen. Das lief über Umwidmungen mancher Gelder für den Ausbau digitaler Infrastrukturen, die allerdings im Ansatz – etwa für interne Sichtungen – bereits angelegt waren. Was fehlte, war ein auch für das Publikum einfach nutzbares Frontend. Was auch fehlte, waren, wie sich am ersten Abend herausstellte, Serverkapazitäten. Kurz nach Beginn am Mittwochabend war der Festival-«Hub» erst mal down. Ein Problem, das sich aber rasch beseitigen ließ.

So lief der Jahrgang 2020 also mit vollem Programm, die ausgewählten und eingeladenen Filmemacher*innen gewährten die Rechte für die zeitlich begrenzte digitale Online-Ausstrahlung der Werke. Sie hatten dabei, anders als die Autorenfilm-Stars von Cannes, nichts zu verlieren. Kommerzielle Auswertungen von Kurzfilmen gibt es kaum bis gar nicht – in diesem Jahr war 3sat, der einzige deutsche Sender, der dem Genre noch einen ( ja: einen) Sendeplatz gewährte, letztmalig dabei. Der Kurzfilm ist damit mehr denn je eine Kunst ohne festen Ort – in den Institutionen, aber auch in den Medien; eine Kunst, die von sehr verschiedenen, in Oberhausen auch abgebildeten Traditionen und Funktionen her kommt: als autochthone Form im Experimentalfilm und in der Videokunst, als Musikvideo, als Übungseinheit in der Filmhochschulbildung, als kleineres Zwischenstück auf der Durststrecke zum nächsten Spielfilm, als Visitenkarte für Aufgaben, die sich die Macher als größere, finanziell auskömmlichere denken.

Lars Henrik Gass ist seit der Übernahme des Festivals im Jahr 1997 sehr darauf bedacht, all diesen Traditionen und Formen Obdach zu bieten, solange sie in der Oberhausen-Tradition stehen und der Wirklichkeit mit widerständiger Ästhetik begegnen. Was immer das heißt, und ohne Kompromisse geht es sowieso nicht. Gass ist ein Kämpfer für den Film als Kunst. Lautstark und ohne großen Erfolg hat er jahrelang Förderideen verfochten, die die unselige deutsche Mediokritätsgarantie bzw. «Diktatur des Mittelmaßes» (Gass) auflösen sollten, die sich der Zwangsverbindung von ästhetischen und ökonomischen Aspekten verdankt.

Er ist von Haus aus ein Vertreter der Kritischen Theorie in der Schulnachfolge von Heide Schlüpmann und Karsten Witte, also ein Dogmatiker des Films als auf die Wirklichkeit bezogener Kunst, die im Kino ihren Ort hat, genauer gesagt: hatte. Das Kino als sozialer Ort, der die Zuschauerin durch Passivierung zur Freiheit der Wahrnehmung einer Welt zwingt, die sie anders nicht kennt, (das wäre das Gegenteil, so geht die Idee, von Konsum als Begehren des schon Bekannten), ist für ihn der ursprüngliche Kern dieser Kunst.

Von einem solchen theoretischen Standpunkt aus zum offensiven Verfechter eines Online-Festivals wie Oberhausen 2020 scheint der Weg weit. Er ist es deswegen nicht, weil Gass’ Blick immer der des Historikers ist. Die Epoche des Kinos ist in seinem Verständnis vorbei, es ist die Zeit zu ihrer Musealisierung gekommen. Das Kino, wie es war, ist nicht tot, aber es gehört ins Museum – im Streit für ordentliche Kinomuseen ist Gass der Position Alexander Horwaths verbunden, die dieser bei der Documenta 12 mit seinen obstinaten Kinoprogrammen vertrat. Gass’ 2019 erschienenes Buch trägt den Titel Filmgeschichte als Kinogeschichte, er formuliert darin dialektische Sätze wie diese: «Allmählich kommt dem Film das Kino abhanden. Das Kino schwindet fast unmerklich aus den Filmen, die aus dem Kino verschwinden.»

Oberhausen aber ist kein Festival als Museum. Es ist vielmehr in radikaler Weise für die Gegenwart offen. Und so sah es im Jahr 2020 auch aus – nämlich ganz und gar nicht wie eine Ersatz-und Verlegenheitslösung. Schon einen Monat vor der offiziellen Eröffnung begannen die flankierenden Maßnahmen, vor allem in Gestalt eines Blogs. Fast täglich gab es hier Videogespräche, oft von Gass selbst geführt, etwa mit Herbert Fritsch über die Möglichkeit und Unmöglichkeit der filmischen Aufzeichnung von Theater. Die beim in diesem Jahr ebenfalls virtualisierten Theatertreffen durch sinnlose Hyperaktivität aller filmischen Mittel verhunzte Version von Johann Simons’ Hamlet-Inszenierung mit Sandra Hüller führte deutlich vor Augen, was er damit meinte. (Ohne dass man Fritsch zustimmen müsste, dass nur er selbst das kann: Theater verfilmen.)

Gass sprach mit Edgar Reitz über das von diesem betriebene kleine «Kino Heimat» in seinem Geburtsort Morbach im Hunsrück. Es findet sich auch schrecklicher Stuss in diesem Blog, etwa eine Videoschalte der einander die Eier schaukelnden Reaktionäre Rüdiger Suchsland und Robert Pfaller, die «über die Frage nach dem Analogen, Dreckigen, Schmutzigen in Zeiten des speziellen Corona-Moralismus» philosophieren. Daneben kleine Reihen, Filmemacher, die über die Frage «Kann und muss man jetzt Filme machen?» nachdenken – und zwar tun sie das in der petitio-principii-Form kurzer Filme (die mal Quatsch sind, wie von Dietrich Brüggemann, und mal ziemlich toll, wie von Alex Gerbaulet).

In der Hauptsache aber war Oberhausen 2020 der Versuch, das reguläre Festivalprogramm im Netz abzubilden. Es gab die üblichen Wettbewerbe (NRW, deutsch, international), es gab die Aktualitätenschau der einschlägigen Verleiher (sixpack, Lux etc.), es gab kleine Retrospektiven – in letzteren konnte man in diesem Jahr zwei sehr unterschiedliche Filmemacherinnen entdecken: Katrina Daschner, die in opulenten Stummfilmen queere weibliche Körper mit Räumen und Mustern sehr slick kombiniert und montiert, und die Britin Susanna Ghent, die vom Viszeral-Haptisch-Drastischen kommt und Bilder, Zeiten, Geräusche, Digitales und Analoges spielerisch und materialfreudig kontaminiert.

Die vertrauten Schienen waren zwar nicht wie im Kino auf je eine Vorstellung terminiert, aber doch in ihrer Laufzeit auf jeweils 48 Stunden begrenzt. Die Wettbewerbe und Reihen waren zu Einzelprogrammen in vorgegebenen Abfolgen kuratiert, allerdings hatte man als Online-Besucherin die Freiheit, im jeweiligen 48-Stunden-Programm sich Einzelnes nach Gusto herauszupicken, also doch nach dem Prinzip des Konsums zu entscheiden. Das passiert im Kino in Oberhausen selbst durchaus auch, ist aber mit geräuschvollem Kommen und Gehen verbunden. Im Netz dagegen verschwindet das Kommen und Gehen. Die Anwesenheit der Anwesenden spürt man nicht, interaktive Momente, also Chats oder Rückmeldungsoptionen in Form von Likes, Favs oder Emoji-Reaktionen gab es (soweit ich sah) nicht. Was es gab: Video-Gespräche der Kurator*innen mit den Filmemacher*innen, die waren allerdings durchweg vorproduziert.

Im Programm ließen sich, wie jedes Jahr, Entdeckungen machen, neben allem, was man wie stets auch verpasste, keine zwei Besucher*innen erleben je denselben Oberhausen-Jahrgang. Toll fand ich, nur eine kleine Auswahl, Sylvia Schedelbauers hypnotisch-abstraktes Psychedelikum Labor of Love, Li Xiaofeis porträtförmige Meditation über das Besondere und das Allgemeine der Individuen in der chinesischen Gesellschaft von heute, Rainer Knepperges’ meisterliche Fingerübung Play MeThat Silcon Waltz Again, DefragmentierungmitMusik, oder Lynne Sachs’ postume Kollaboration mit Barbara Hammer, die der Freundin für A Month of Single Frames noch zu Lebzeiten Aufnahmen eines Aufenthalts am Meer im Jahr 1999 zur Verfügung gestellt hatte.

Sachs gewann damit den Großen Preis der Stadt Oberhausen, ohne in der Stadt Oberhausen zu sein. Die Preisverleihung wurde live gestreamt, mit Videoschalten zu den Gewinner*innen. Klare Verbesserung zum letzten Jahr, da war ich vor Ort, mit seiner qualvoll dilettantischen Moderation. Am Tag der Eröffnung übrigens, 13. Mai, hat mir Facebook Fotos, «an die du dich gerne erinnerst», präsentiert: Von vor drei Jahren. Bilder, die ich gemacht hatte, bei meinen Ausflügen ins magisch nahegelegene Duisburg, Mülheim, Gelsenkirchen. Kurz träumte ich davon, einfach trotzdem nach Oberhausen zu reisen. Vor Ort zu sein, wenn es schon die Filme nicht sind. Durch die Fußgängerzone zu streunen, in die Christof-Schlingensief-Straße zu pilgern, mich in die Tram nach Mülheim zu setzen. Reine Sentimentalität. Ich bin das Festival über in Berlin am Rechner geblieben.