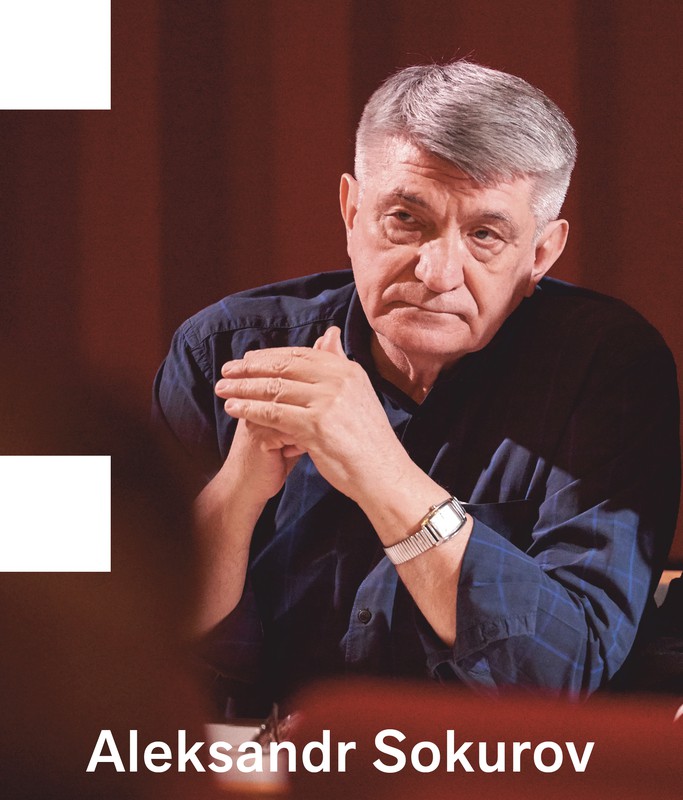

Aleksandr Sokurov Russische Elegien

Die Kurzfilmtage Oberhausen zeigten dieses Jahr das Frühwerk von Aleksandr Sokurov: eine von Zensur zerklüftete, experimentelle Bild-Ton-Geschichtslandschaft. Das Gespräch hat einen weiten Bogen: Politik und Innerlichkeit, russische und deutsche Seele, Autobiografisches und Welthistorisches

Die Vorbereitung auf ein Gespräch mit Aleksandr Sokurov ist eine Herausforderung. Auf der einen Seite ist da dieser filmästhetische Halbgott, dem man auf der anderen eine gewisse Abneigung gegenüber dem ‹weiblichen› Geschlecht nachsagt, mal als Essentialismus, mal als Misogynie interpretiert. Die Realität des Gesprächs ist eine komplett andere. Sehr entspannt, aber hochkonzentriert, ausgesprochen freundlich, ehrlich und doch professionell. Ob das geheime Aufzeichnungen seien, will er scherzhaft von meinen kleinen Zetteln wissen, auf denen die Titel seiner zahlreichen dokumentarischen Filme bis Mitte der 1990er Jahre stehen; in chronologischer Reihenfolge – was nicht ganz leicht ist bei den irren Zensurgeschichten, denen Sokurovs Filme ausgesetzt waren, daher: Mehrfach-Jahreszahlen, Entstehungsdatum-Premierendatum.

Um diese «Elegien» (und mehr) sollte es im Interview ursprünglich gehen, die zu einem guten Teil bei den Oberhausener Kurzfilmtagen 2019 vor vollen Sälen wieder oder erstmals gezeigt wurden. Arbeiten von überraschend experimenteller Qualität, die letztlich jener Person nicht unähnlich sind, die hier sitzt: mit jeder Menge Intellekt ausgestattet – gespeist aus sowjetisch-russischer Lebenserfahrung, inklusive eines Wissens um den mentalen Zustand in der / als Provinz, gegen den nur ein radikales Bildungsprogramm hilft –, gepaart mit einer vom künstlerischen Prinzip inspirierten und daher bodenlosen Intuition, deren großer Nenner vielleicht die empathische ‹Assoziativität des Widersprüchlichen› ist.

Sokurov nimmt Fragen ernst, antwortet ausführlich und auf Augenhöhe, holt dabei weit aus und kommt doch irgendwie wieder auf den (oder einen anderen) Punkt, streift ihn oder schwebt davon, gelegentliches Tieftauchen möglich – bis hin zu bizarren Wort-Blüten, die aber in seiner Welt absolut ihren harmonischen Platz zu haben scheinen. Dass ihm ausgerechnet bei dem (am Ende gar nicht so) prekären Gender-Punkt ein Lapsus unterläuft, passt dazu. Er spricht schnell, aber deutlich. Wie oft er manche Sätze schon gesagt, wie oft er manche Gedanken bereits formuliert hat, man weiß es nicht. Ist aber unwichtig. Er denkt nämlich über all die Dinge offenbar gern zum wiederholten Male nach, in einigen Fragen – den zentralen, seine politische Haltung gegenüber einem autoritären Staat betreffend – fängt er damit immer wieder von vorne an. Sein Leben handelt davon.

Ob «Gospodin Sokurov», «Aleksandr Nikolaevič» oder «Saša»; ob essayistischer Filmemacher oder Sozialpolitiker (beides wider Willen); ob internationaler Künstler von Größe in Russland (der im Unterschied zu den Michalkovs, den Koncalovskijs oder den Bondarcuks eben keiner Dynastie entstammt) oder «Faust»-Russe in Deutschland: Da sucht jemand nach Verstandenwerden, möglicherweise sogar nach gleichschwebendem Verständnis. Was er besser zu wissen scheint als viele andere ist, dass sich bei den meisten Fragen, die ihn beschäftigen, keine innere Logik des Arguments aufdrängt. Mit den Widersprüchen der jeweiligen Gegenwart korrespondiert für ihn das Genie und die Gewalt der Vergangenheit.

Über seine Filme spricht er nur am Rande. Er selbst schreibt gelegentlich – dann aber euphorisch – über die Arbeiten der ihm nahen Regisseure, zuletzt über den neuen Film Svetlana Proskurinas Voskresene’E – ein «Meisterwerk». Besonders am Herzen liegen ihm seine Student*innen aus der Filmschule, die er über mehrere Jahre im nordkaukasischen Nal’čik leitete. Mit einem von ihnen, Aleksandr Zolotuchin, hat er für die Oberhausen-Schau seine frühen Arbeiten restauriert. Barbara Wurm

Wir werden das Interview auf Russisch machen. Sie sprächen zu schlecht Deutsch, meinen zumindest Sie.

Die Japaner mögen es nicht, wenn man schlecht japanisch spricht. So habe ich es kaum gelernt, obwohl ich über zehn Jahre hinweg immer wieder dort war und auch relativ lange dort gelebt habe. Ich verstehe die Sprache, spüre sie, verstehe, worum es geht, aber tiefer reicht das meist nicht. Es ist nicht gut, wenn du schlecht sprichst. Sowohl was die Aussprache betrifft, als auch den Inhalt.

In Deutschland ist das eigentlich kein Problem, glaube ich.

Ich habe eine besondere Beziehung zu Deutschland. Jedes Mal, wenn ich nach Deutschland reise, merke ich das. Deutschland hat mir das Fenster zu Europa, wenn man will, zur Welt geöffnet. Deutschland, kein anderes Land. Wenn ich über die Grenze komme, fühle ich mich immer besonders beruhigt und sicher. Ich habe viel hier gearbeitet, nicht zuletzt mit Thomas Kufus, meinem Freund und Produzenten. Auch wenn das deutsche Publikum, wie mir scheint, meine Filme nicht besonders gut aufnimmt – worin allerdings auch nichts Schlechtes ist –, so sind die Festivals in Deutschland für mich sehr bedeutend, hier zeigt man meine Filme. Überhaupt habe ich das Gefühl, dass, was auch immer mit mir passiert, man genau hier mir die Hand reichen wird und mir zu Hilfe kommen wird. Ich durchlebe aktuell eine ausgesprochen schwierige Zeit in Russland. Für mich persönlich sehr schwer.

Geht es um Politik? [Sokurov versuchte, sich persönlich bei Vladimir Putin für den inhaftierten Regisseur Oleg Sencov einzusetzen].

Natürlich geht es um Politik, die ich aber gar nicht betreibe, nie betrieben habe, auch weil mir das als etwas primitiv für jemanden wie mich erschiene. Aber ich treffe mich mit dem Präsidenten des Landes und spreche mit ihm, und diese Gespräche sind schwer und hart – für ihn wie für mich.

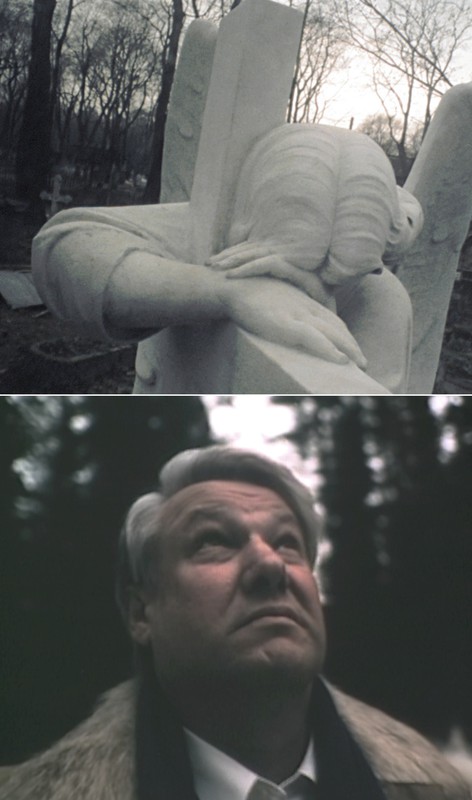

In zwei Filmen des hiesigen Programms, bei dem die Kuratorin Christiane Büchner den Fokus auf die frühen dokumentarischen Arbeiten gelegt hat, in Primer intonacii (Example of Intonation, 1991), aber auch schon in der berühmten Sovetskaja ėlegija (Soviet Elegy, 1990), sprechen Sie genauso ernsthaft mit einem früheren Präsidenten Russlands, dem ersten nämlich: Boris Jelzin. Das Timbre dieser Filme ist entsprechend dem von Ihnen präferierten Format elegisch. Die Elegie – was fasziniert Sie daran?

Ich bin ein lyrischer Mensch, kein politischer. In der russischen nationalen Tradition steht die Elegie für ein gutes Gedenken an etwas, das vorbei ist.

Soviet Elegy (1990)

© Aleksandr Sokurov

Die Elegie ist positiv gefärbt?

Ja, als gute Erinnerung an etwas, das geschehen, unwiederbringlich ist. Klar, das müssen nicht immer positive Erinnerungen sein, sie können auch traurig oder leidvoll sein, aber es sind gütige Erinnerungen, ein wohlmeinendes Andenken. Wir haben zur Erinnerung oft ein angespanntes Verhältnis, oft bleiben in unserer Erinnerung irgendwelche komplizierten Knoten, schwere Verluste – von Verwandten oder Freunden –, irgendwelche Kriege. Das Gedächtnis speichert das für eine gewisse Zeit. Die Elegie ist der Versuch, dem, was wir üblicherweise dokumentarisches Kino nennen, eine gütige Intonation zu geben.

Ist das auch eine allgemeine Haltung gegenüber dem Dokumentarfilm?

Dokumentarfilme sind oft publizistisch, drastisch, grausam, anatomisch, pathologisch-anatomisch. Diese Inhalte, diese Form des Kinos gefällt mir nicht. Denn ich finde, dass das publizistische Kino Fernsehen, Radio und Zeitung nicht das Wasser reichen kann, sowohl was die Geschwindigkeit betrifft, als auch die Tiefe der Auseinandersetzung. Was auch immer ich anpacke: Mein Ziel ist die Kreation eines künstlerischen Gewebes. Und der so genannte Dokumentarfilm ist eines der Instrumente dafür. Dieses Gewebe kann man mit Hilfe von Schauspielern herstellen, als Inszenierung des Filmischen oder Theatralisch-Filmischen, je nach Regiehandschrift. Man kann es aber auch mit Hilfe buchstäblicher Fakten und lebendiger Menschen herstellen. Wenn ich einen so genannten Dokumentarfilm mache, ist mein Ziel immer die Kreation einer neuen künstlerischen Wirklichkeit. Niemals würde ich darauf beharren – und ich habe das auch nie gemacht: zur Wahrheit gelangen zu wollen. Ich glaube ehrlich gesagt nicht an die Wahrheit im Dokumentarfilm. Ich war ja oft anwesend, in den verschiedensten Umständen, und da habe ich immer gesehen, wieviel Wichtiges außerhalb der Einstellung bleibt.

Auch von einer inneren Wahrheit würden Sie nicht sprechen?

Ach was, die innere Wahrheit kennen doch alle. Hier ist die Wahrheit – jeder kennt sie zu jeder Zeit. Die Russen wissen immer, was mit ihnen gerade passiert. Die Deutschen wissen, was sie für Probleme haben. Ob im Kongo, in Algerien oder Syrien – überall verstehen die Menschen, was mit ihnen passiert. Die Menschen wissen aber nicht, wie sie da herauskommen. Einzelne Menschen können vielleicht einen Ausweg finden, aber ein Volk findet den in der Regel nicht. Das ist das zivilisatorische Unglück. Das Volk allein findet keinen Ausweg. Immer müssen Einzelne einen Ausweg finden und den Rest davon überzeugen, in eine bestimmte Richtung zu gehen. Nur, dass diese Einzelnen eben oft, quasi jedes zweite Mal, in die falsche Richtung zeigen. Unsere Anführer weisen sogar meistens nicht den rechten Weg. Es gibt nur wenige Ausnahmen, Gandhi wäre eine: ein Anführer, der den absolut richtigen Weg wies.

Die Figur des Anführers und die Idee des rechten Weges, das beschäftigt Sie.

Es bedarf der Weisheit eines Volkes zu verstehen, ob mit der Vergangenheit ganz gebrochen werden sollte, total. Oder ob man doch etwas davon im Gedächtnis behalten und immer wieder darüber nachdenken sollte. Mir scheint es zum Beispiel ein Fehler im Umgang der deutschen Gesellschaft mit der Vergangenheit zu sein, die Periode des Nazismus einfach zu löschen und das war’s. Das ist nicht richtig. Man muss das analysieren. So wie es für die Russen falsch ist, die gesamte Sowjetzeit zu löschen. Wir müssen ernsthaft darüber nachdenken, was da war, warum es war, und wie die Menschen gelebt haben, es sich eingerichtet haben, in diesen Zeiten.

Mir scheint, dass die historische Auseinandersetzung in Deutschland weiterhin intensiv geführt wird.

Das stimmt nicht, denn es gibt keinen Boden. Im Verständnis der historischen Vertikale gibt es keinen Boden, kein unteres Ende. Man kann die Geschichte nicht verstehen, die sich in die Breite entwickelt. Bei der horizontalen Entwicklung der Geschichte ist unverständlich, wo sie beginnt und, vor allem, wo sie endet. Wir wissen nicht, wo das Vergangene endet, daher ist alles miteinander verbunden. Daher sind sogar Filme, die man gar nicht Elegien nennt, doch Elegien. Mit genau diesem Wort kann man mich in der Tat assoziieren. Man kann mich eine Elegie nennen. Ich selbst bin diese Elegie. Ich bin keine Gefahr für Politiker, sondern für böse Menschen, die von einer Schwächung überwältigt werden, und die niemals und nichts vergeben können, die aufgehört haben, ihren Vater, ihre Mama zu lieben, die ihren Bruder, ihre Schwester und ihre Freunde verraten haben. Für diese Menschen bin ich gefährlich, denn ich schlage immer wieder vor, in diesen humanen Bereich des Menschseins zurückzukehren.

Sie sprachen beim Workshop, den die Kurzfilmtage Oberhausen organisiert haben, von filmischen Ausnahmegrößen, davon, dass es für Tarkovskij neben sich selbst zum Beispiel nur Fellini geben konnte. Ich frage mich, wer Ihr Fellini ist. Ich meine das in Bezug auf den fast prophetischen Sonderstatus, den «der russische Filmemacher» als Künstler und Intellektueller immer wieder als Gegenüber der großen Politiker einnimmt. Dass Sie im persönlichen Gespräch Putin zum Umdenken zu animieren versuchen, dass Sie diese Position überhaupt haben, das scheint mir eine russische Besonderheit zu sein.

Das glaube ich nicht. Nein. Obwohl natürlich das Regieführen einen Menschen formt. Wir nehmen die Verantwortung für eine Idee auf uns, wir verkünden die Idee, sprechen über sie, suchen alle Mittel für sie zusammen. Wir versuchen zu überzeugen, dass das genau das ist, was es zu tun gilt. Wir versuchen viele davon zu überzeugen, dass das, was als unnötig gilt, nötig ist. Die Gesellschaft, die Menschen, brauchen keine neuen Filme. Ich wiederhole mich da gerne: Für die gesamte Palette der künstlerisch-ästhetischen Probleme reicht mir Fassbinder. Bergman und Fassbinder. Dovženko. Sie haben die künstlerische Dynamik derart bestimmt, dass alle anderen erst einmal darüber nachdenken und herankommen (wörtlich: herankriechen) müssen. Das Kino ist eine innere dynamische Erscheinung, die sich auf den Menschen auswirkt. Was es aber zu geben scheint, ist eine Art Veranlagung der Russen für das Kino. Wir haben keine Veranlagung für Politik oder Ökonomie, wir haben noch immer keinen Staat aufgebaut. Wir können das nicht in Russland: einen Staat schaffen. Es hat sich immer als zu schwierig erwiesen in diesem gigantischen Land mit seinen zehn Zeitzonen. Viele Menschen leben in klimatisch extremen Gegenden. Einen Staat zu gründen ist eine intellektuell und organisatorisch äußerst schwierige Arbeit. Manchmal kamen bestimmte Fähigkeiten zum Vorschein: als der Krieg war und man sich mithilfe von Kraft und Gewalt auf bestimmte Aktionen konzentrieren konnte. Aber diese Aktionen reichen für ein friedliches Leben nicht. Zum Glück muss ein Staat im Frieden leben. Aber Russland lebt nicht im Frieden. Sollte es aber. Nur sind wir für Politik und Wirtschaft nicht disponiert, wie mir scheint.

Und woher kommt diese russische Disposition für das Kino?

Daher, dass das Kino in einem besonderen Moment der Entwicklung, ja, des Aufstiegs der russischen Gesellschaft auftauchte. Am Vorabend der Revolution gab es eine unglaublich intensive Entwicklung aller Kräfte, der politischen, ökonomischen, erzieherischen und mehr. Getragen von einem Kapitalismus, einem besonderen russischen Kapitalismus, der breit und emotional angelegt war und, ich betone das: großzügig. Die russischen Händler waren immer sehr reich, aber nie geizig. Reiche Menschen waren überhaupt in Russland nicht geizig. Woher kommt die Ermitage? Es wurden riesige Summen für die Ankäufe ausgegeben. Wenn der Louvre zu einem großen Teil aus Kriegsbeute besteht, so ist die Ermitage eine grundlegende Sammlung, die mit dem Geld der nationalen Bourgeoisie und sehr reicher Menschen angekauft wurde. Als die Revolution geschah, geschah eine schreckliche Tragödie – der Aufschwung hatte gerade begonnen, das Vögelchen nahm gerade Anlauf, hatte schon starke Flügel, wollte fliegen und flog auch schon ein wenig, da kommt der Schuss, mitten hinein ins Herz, und das Vögelchen stürzt ab. Aber die Splitter dieser Energie, dieses Zustands, wurden von Menschen mit visueller Veranlagung aufgefangen. Theater, Malerei, Poesie – sie fliegen und kochen immer. Auch die Architektur hat den Boden mitbereitet. Das zum einen. Zum anderen aber war das Kino eben zu hundert Prozent von diesem neuen politischen Regime versorgt. Nirgendwo wurde so viel Geld für Kultur und die Entwicklung und Erhaltung des Kinos ausgegeben wie im Bolschewismus und in jener Zeit.

Auch über die gesamte Sowjetzeit hinweg?

Freilich. Wenn ich heute auf das Sowjetkino zurückblicke – darüber habe ich früher nie nachgedacht –, so verstehe ich, dass den Russen die Sowjetzeit nicht peinlich ist. All diese Namen und Regisseure, die hätten für mehrere Länder gereicht. Auch die Liedkultur, die große musikalische Kultur – riesig, die Symphonien, die Dirigenten. Die Oper hinkte vielleicht immer ein wenig hinterher, warum ist klar. Auch das Ballett – da war man abgeschlossen innerhalb der Bedingungen des eigenen Kanons. Aber überall sonst: Entwicklung.

Allerdings hatten fast alle großen Vertreter der Kultur so ihre Probleme mit dem Staat …

Ja, nur die Regisseure nicht. Stalin hat keinen einzigen Filmregisseur vernichtet. Er hat die Regisseure nicht angerührt, es gab keine Repressionen gegen sie. Man hat mir erzählt, dass folgende Legende kursierte damals: Es gab einen Empfang im Kreml, die Menschen haben sich im Kremlpalast versammelt, und Stalin stand irgendwo und schaute durch einen Türspalt, wie die Menschen den Saal betraten. Und als er sah, dass Eisenstein kam, fragte er einen der ihn umgebenden Menschen: «Was glauben Sie – hat er Angst vor mir?» Stalin wusste also zumindest Bescheid. Und sicher nicht, weil er die Lenin’sche Devise befolgte, wonach das Kino die wichtigste aller Künste sei. Sicher nicht deshalb. Stalin war wohl der erfahrenste Politiker des 20. Jahrhunderts, von 1930 an bis zu seinem Tod 1953. Der erfahrenste aller Politiker. Er war ein absoluter Politiker, absolut und teuflisch, mit teuflischem Ursprung. Aber er war ein absoluter Politiker, und die richten ihre Aufmerksamkeit immer auf die Dynamik des Visuellen.

Sind das Entdeckungen, die Sie im Zuge Ihres aktuellen Filmprojekts machen, das von Stalin, Churchill & Co. handeln wird, wie man in Branchenblättern liest?

Ja, ich entdecke da wirklich viel, auch Trauriges und Lustiges, sogar Naives. Ich lese und sichte neue Dokumente, Korrespondenzen, die Protokolle unterschiedlichster öffentlicher und anderer Aktionen. Ich beobachte – anhand von schon über mehr als 100 Stunden Material –, wie sich die Menschen dabei benehmen.

Wie schon in Ihren frühen dokumentarischen Arbeiten – etwa in der Sonata dlja Gitlera (Sonata for Hitler) – greifen Sie da auf Chronik- d. h. Wochenschaumaterial zurück?

Ja, daran interessieren mich die Verhaltensweisen der Menschen. Und mein Beruf erlaubt mir, Schlussfolgerungen zu ziehen. Ich weiß nicht, ob man so auch im System der Spionage arbeitet, aber mir genügt manchmal zu sehen, wie ein Mensch geht, um bereits einen wesentlichen Teil seines Charakters zu verstehen. Ich meine natürlich die weiblichen, d. h. nein, natürlich die männlichen. Die weiblichen Charaktereigenschaften sind vielfältiger und absolut unvorhersehbar, zumindest jenseits ihres sozialen Verhaltens – als Königin oder Bäuerin oder was auch immer. Die weibliche Welt ist eine ganz andere. Die Welt des männlichen Verhaltens hingegen ist mir verständlicher, näher. Davon gehe ich aus und kann natürlich auch vieles verstehen. Ob ich es richtig verstehe, weiß ich nicht. Der Film wird das zeigen. Wie auch die Zeit. Wir sündigen alle, wir glauben, immer alles richtig zu verstehen, und dann kommt die Zeit und wir verstehen, dass wir uns irrten.

Für den russischen Biennale-Pavillon in Venedig drehten Sie auch gerade. Was dürfen wir da erwarten?

Für Venedig ist eine komplexe künstlerische Komposition geplant, wo drei (für meinen Begriff) große Erscheinungsformen des Visuellen zusammen kommen, wo sich die Malerei mit dem elektrischen Bild, wie ich es nenne, zu einer elektrischen Darstellung vereint, bestehend aus Materialien, die mir von Freunden, Journalisten und Militärleuten übergeben wurden, die viel gereist sind, in alle Länder, dort Menschen und Kriege beobachtet haben, jede Art von Krise oder schwierige Situation. Daneben wird die Malerei ein Leben führen, ich versuche sie zu einem Faktum des heutigen Lebens zu machen. Auch Rembrandt ist Teil dieser Installation – das sind heutige Menschen und Personen, die von uns gar nicht durch irgendeinen menschlichen Raum getrennt sind. Sogar die Zeit hört hier auf, eine Distanz zu sein. Auch Musik gibt es, eine Geräusch-Atmosphäre. Ich kombiniere künstlerische Mittel und bin dabei absoluter Dilettant. Ich habe mich nie mit Installationen beschäftigt, ging immer auf Distanz. Einmal hat mir ein großes deutsches Museum, ich sage nicht, welches, angeboten, eine Installation zu machen. Ich überlegte mir, einen riesigen Pavillon zu machen, in dem echte Birken und Pilze wachsen, und dort liegt ein U-Boot, dessen Besatzung und Passagiere nicht wissen, dass sie aufgetaucht sind. Sie sind derart damit beschäftigt, in dieser anderen, fremden, Umgebung zu existieren – wie in einem Raumschiff, wovon man damals noch nichts ahnte –, dass sie nichts mitbekommen. Aber da ist dieses Leben der Natur, wo Vögel fliegen, Füchse herumstreifen, denen man sich nähern kann, Eichhörnchen, Pilze. Anfangs fanden die Organisatoren das interessant. Tag und Nacht sollte sein, dann kommt der Herbst, die Blätter fallen, alles liegt in Schnee, abends leuchten die Illuminatoren des U-Boots, irgendwelche Leute wandern herum, machen irgendwas. Man hätte da hineingehen können, in dieses Boot, die Speisen der Matrosen mitessen. Den Museumsleuten gefiel das anfangs, aber dann meinten sie zögerlich, oh, Aleksandr, das werden wir wohl nicht hinkriegen.

Francophonia (2015)

© Idéale Audience | Zero One Film | N279 Entertainment

Ist das Setting Ihres Films Frankofonija (Francophonia, 2015) vielleicht eine Fortsetzung dieses nicht-realisierten Projekts?

Das kann gut sein.

Gab es da eigentlich nie Bedenken, dass die im ganz affirmativen Sinn Verrücktheit dieses Werks ausufern könnte?

Es gab da wohl Momente, die meinen deutschen Kollegen nicht gefielen oder ihnen unverständlich waren. Wieder andere Dinge waren den Franzosen unverständlich, dritte den Russen. In Russland lief dieser Film überhaupt nicht besonders oft. Man sagte mir, ich würde die Rolle Russlands heruntermachen, würde die Blockade Leningrads nicht drastisch genug zeigen. Die Franzosen mahnten, das Verhalten der Franzosen während des Kriegs aufzuzeigen, sei komplex, man hätte vielleicht im Zusammenhang mit dem Louvre über andere Dinge sprechen sollen… Danach kam das Festival in Cannes, der Film wurde aus dem Programm genommen, weil er eine Beleidigung Frankreichs darstelle. Er stand schon im Programm. Ich erfuhr eine Woche vor Festivalbeginn davon. Warum landete er in Venedig? Weil es offenbar innerhalb der Kommission beim Festival Cannes kompliziert läuft.

Und die deutsche Seite? Spielte die eine Rolle?

Hier ging es eher um Kleinigkeiten. Irgendwie gelang es mir, meinen Kollegen am Ende klar zu machen, dass ich keine pathologische Anatomie betreibe, sondern an einem künstlerischen Ganzen arbeite, dass für mich der Charakter eines deutschen Offiziers und eines französischen Louvre-Direktors wichtiger ist als alles andere. Und wie es Menschen gelingt, einen Ausweg aus einer schwierigen Situation zu finden. Sowohl Metternich als auch der Louvre-Direktor waren als Menschen in einer Lage, die man niemandem wünscht. Auch Metternich war humanistisch gebildet und kein Aggressor, der Direktor ohnehin. Was soll man tun, unter einem solchen Druck? Man will leben, etwas schaffen. Das ist wie eine Elegie. Mir wurde auch vorgeschlagen, den Film «Europäische Elegie» zu nennen. Denn es geht um die Erinnerung daran, was passiert ist und unwiederbringlich. Darum, dass man selbst in den katastrophalsten Situationen das Menschenmöglichste tun sollte.

Ist Ihnen bewusst, dass Sie dabei für uns weniger als russischer Intellektueller auftreten denn als europäischer? Ist das für Sie wichtig?

Ob das für mich wichtig ist? Europa ist meine Lehrerin. Wir Russen sind die kleinen Brüder und Schwestern, die vielleicht nicht wahnsinnig von Europa anerkannt werden, aber dennoch. Für mich ist das wichtig und bedeutend. Nur ist es bitter und traurig für mich, dass man meine Filme in meiner Heimat nicht zeigt. Ich fürchte, das wird sich auch auf meine Schüler übertragen. Den Film Mal’čik russkij (A Russian Youth) meines Studenten Saša Zolotuchin haben wir noch nirgends in Russland untergebracht. Mir ist klar, dass das nur damit zusammenhängen kann, dass ich der künstlerische Leiter des Projekts war, und er mein Schüler. Einige im Ministerium sind sogar der Meinung, dass es sich hier um einen abfälligen Film handelt, dass er sich gegen Russland richte: ein Junge erblindet und gerät in deutsche Kriegsgefangenschaft und wieder erzählt ihr sozusagen, dass die deutsche Macht stärker ist als die russische. Solchen Unsinn.

Welches Ministerium legt sich direkt mit Ihnen an?

Das Kulturministerium natürlich, das manchmal verdeckt, manchmal offen auftritt. Eine Reihe meiner Filme wie etwa Russkij kovčeg (Russian Ark, 2002) oder Robert. Sčastlivaja žizn’ (Robert. A Fortunate Life, 1999) wurden nicht zur Aufführung in Russland gebracht.

Robert – Ihr Film über den Maler Hubert Robert? Warum das denn?

So funktioniert eben das Gehirn eines hassenden Bürokraten. In ein solches Gehirn dringst du nicht ein. Ich habe es versucht. Ich schrieb Briefe an den Kulturminister, er antwortete mir nicht einmal, nur seine Stellvertreter. Ich wandte mich an den Regierungschef Medvedev und erhielt ebenfalls keine Antwort. Ich schrieb weiter Briefe, wandte mich an Putin, er reichte die Entscheidung weiter nach unten, und ich verstand, dass das eine Art war, mich offensichtlich zu zügeln. Das ist natürlich schwer für mich.

Wenn Sie von Ihren Schülern sprechen – das war doch aber ein staatliches Projekt, Ihre Filmschule im nordkaukasischen Nal’čik?

Das war weit weg vom Zentrum und niemand hat erwartet, dass irgendetwas herauskommen würde. Niemand im Zentrum Russlands hat daran geglaubt, dass so etwas möglich ist. Weil der Nordkaukasus aus der Perspektive der Kultur die tiefste Provinz ist. In meinem gestrigen Workshop-Gespräch hier in Oberhausen sprach ich mit den jungen Leuten über den Begriff der «Provinz», den es ja in allen Ländern und Kulturen gibt. Vielleicht ist er nur für Deutschland nicht sonderlich charakteristisch, wo auch eine kleinere Stadt sich ein großes internationales Festival leisten kann, das auf der ganzen Welt bekannt ist. Aber dennoch, ich mag es nicht, wenn es in einer Kultur Provinz gibt.

Dieses Ungleichheitsgefühl ist vielleicht auch autobiografisch motiviert …

Es gefällt mir nicht, dass junge Menschen nicht die gleichen Möglichkeiten haben. Nicht, weil einer klüger wäre, sondern einfach weil er an einem bestimmten Ort geboren ist, in einem großen Land statt in einem kleinen. Als mich der Rektor der Universität und ein zweiter – ein Mann aus Kabardino-Balkarien, der in Petersburg lebte und Galerist war – zwei Jahre lang überredeten, den Lehrgang zu gründen, begann meine Anspannung, weil mir klar war, dass ich die Voraussetzungen erst schaffen musste, einen Vorführsaal etwa. Erst als sie mir garantierten, dass alles klappen werde, habe ich eingewilligt. Aber was ich dort genau tue, war ihnen egal, denn es war weit weg, und zudem im Kaukasus. Die kulturelle Lage im Kaukasus ist extrem schwierig. Nicht nur an diesem entsetzlichen Ort Tschetschenien, auch in anderen Republiken. Ich spreche dabei nur von der Kultur, vom wirtschaftlichen Aspekt oder den politischen Prozessen verstehe ich nichts. Was mich sorgt, ist allein die Beziehung des jungen Menschen zur Kultur. Darin kenne ich mich aus.

Und diese jungen Leute, leben die jetzt immer noch im Kaukasus?

Keiner von denen. Die talentierteste von allen lebt mit ihrer Familie in Deutschland, einer aus Dagestan in Italien, einer in St. Petersburg, einer will nach Moskau oder Petersburg ziehen, aber alle vereint der Wunsch, ihre Republik zu verlassen. Diesen Wettkampf habe ich also verloren. Denn wir als Pädagogen haben das alles gemacht, damit die jungen Leute dort bleiben. Aber die lokale Führung hat wohl Angst vor ihnen, man gibt ihnen keine Chance, nicht auf dem dortigen Theater, nicht beim Fernsehen, man gibt ihnen kein Geld, um Filme in ihrer Muttersprache zu drehen, sozusagen nationale Filme. Wenn ich ihnen also nicht helfe, hilft ihnen keiner.

Wenn Sie auf all diese Zusammenstöße mit der Staatsmacht zurückblicken, ihr eigenes Schicksal reflektieren, welche Schlüsse ziehen Sie?

Ich habe schon viele Schlüsse gezogen und ich würde noch mehr ziehen, bessere, wenn es diesen Widerstand nicht gäbe. Denn schauen Sie, alle Filme, die ich unter der alten Macht gedreht habe, waren zur Vorführung verboten.

Sonata for Viola, 1981

© Aleksandr Sokurov

Sie meinen zu Sowjetzeiten?

Mein geliebter Film über Dmitrij Šostakovič, Al’tovaja sonata (Sonata for Viola, 1981), wurde zerstört, ich musste den in seinen Einzelteilen verstecken und die dann wieder zusammenzusetzen. Skorbnoe besčustvie (Mournful Unconcern, 1983/1987) wurde noch in der Produktion gestoppt, den musste ich auch verstecken und erst mit der Zeit wiederherstellen. Mein Erstling Odinokij golos čeloveka (The Lonely Voice of Man) – es ist bekannt, was damit war [noch vor der Vorführung wurde die Vernichtung des 1978 fertiggestellten Filmmaterials angewiesen; eine geheime Kopie wurde archiviert und der Film kam 1987 erstmals zur Aufführung, B. W.]. Mit der Elegija iz Rossii (Elegy from Russia, 1992) dasselbe – alle Dokumente im Kontext dieses Films sind verschwunden, als würde es den Film gar nicht gegeben haben. Das Filmmaterial ist degradiert, seine Negative und Phonogramme sind vernichtet. Auch das geschah seinerzeit bereits. In einigen Teilen Russlands ist die Vorführung verboten. Sogar Faust (2011) darf im Fernsehen nicht gezeigt werden.

Es gab in Russland niemals eine Personalretrospektive Ihrer Arbeiten?

Genau genommen nicht. Ich erinnere mich daran jedenfalls nicht. Auf kleineren Festivals lief der Großteil der Filme. Auf der Halbinsel Jamal hat Sergej Sel’janov einmal ein Programm gezeigt, sechs Filme. Diese Festivals sind doch alle vom Staat, d. h. vom Kulturministerium finanziert…

Hat diese Vernichtung für Sie System?

Ich denke schon. Sie ist aber auch das Resultat dessen, dass Russland ein Raum ist, in dem ein ständiger politischer Kampf gefochten wird. Russland ist offen und geschlossen zugleich. Einen solchen Widerspruch zwischen den unterschiedlichen Polen, der derzeit politisch vorherrscht, gab es in der Geschichte des Landes noch nie. Auf der einen Seite wird Putin dafür gescholten, dass es dies nicht gibt und jenes, auf der anderen Seite aber existiert die Opposition. Es gibt sie innerhalb des Parteienspektrums, im Radio, im Internet, in der Printpresse. Sie ist klein, aber es gibt sie. Und wie Putins Kurs bestimmt wird oder wie persönlich manchmal über ihn geredet wird, das geht absolut über jede ethische Grenze hinaus. Das gab es in der russischen Geschichte noch nie. Ob es das in der deutschen Geschichte gab, weiß ich nicht. Würde man davon, was aktuell über Putin von Seiten der oppositionellen Massenmedien gesagt wird, auch nur zu einem Zehntel nehmen und in Deutschland äußern – diese Leute würden einfach wegen Beleidigung oder Rufschädigung hinter Gittern sitzen.

Vielleicht reagieren die Oppositionellen aber ja auch deshalb so scharf, weil sie seitens des Präsidenten genau so scharf angegangen werden?

Sicherlich, das ist ein beidseitiger Prozess. Aber das sage ich nur, um zu sagen, dass …

Wo befinden Sie sich denn mit Ihrer Haltung in diesem Spiel? Drüber?

Schwierige Frage. Wissen Sie, ich bin die ganze Zeit über in der Stadtverteidigungsbewegung in Petersburg aktiv – gegen den Abriss und für die Überarbeitung des Generalplans zur Stadtentwicklung. Ich weiß, dass es dieselben Probleme auch in Mailand gibt, weil ich es mit meinen italienischen Kollegen besprochen habe. In Deutschland gibt es sie auch, in geringerem Ausmaß. Auch in Großbritannien, Spanien usw. Aber in Russland bedeutet das einen verbitterten Prozess. Weil ich in dieser Bewegung bin, habe ich ständig mit den Stadtbehörden Kontakt, mit den Gouverneuren, den Regierungsmitgliedern – nicht nur ich, wir sind eine ganze Gruppe. Ich nenne diese Leute dann schon mal Verbrecher und kehre am nächsten Tag zum Verhandlungstisch zurück. Manchmal bin ich zwiegespalten, da sage ich dann dem Beamten ins Gesicht: «Sie haben ein Verbrechen begangen», vor allen, vor vielen Leuten sage ich das: «Sie sind dafür verantwortlich.» Der Staat reagiert nicht darauf, was ich sage. Und die, die auch sehen, dass Verbrechen begangen wurden, tun nichts dagegen.

Wie gehen Sie damit um?

Ich frage mich, was wäre, würde ich mich aus dem öffentlichen Engagement zurückziehen. Was wäre dann mit mir? Stimmt – ich bin mit diesem nicht einverstanden und mit jenem auch nicht. Aber wer wäre ich, wenn ich das alles wüsste und nichts dagegen unternehmen würde? Das ist eine so schwierige Situation, dass ich oft keine Antwort auf die Frage habe. Ich weiß zum Beispiel, dass da im Nahen Osten bestimmte politische Umstände vorherrschen, die seitens Russlands vielleicht nicht allzu klar erfolgen. Aber andererseits kann ich nicht vergessen, dass Putin schon vor elf Jahren gewarnt hat, dass es «Syrien sehr schwer haben» werde. Er hat darauf aufmerksam gemacht – Deutschland gegenüber, der UNO gegenüber, man schenkte ihm keine Aufmerksamkeit. Er sagte: «Wir dürfen keine Truppen in den Irak führen», als die Amerikaner diesen Krieg begannen. Die Amerikaner haben ihn begonnen. Auch die Jugoslawien-Frage hätte niemals so gelöst werden dürfen, wie es geschehen ist. Es geschah. Dieser Mensch hat mehr als einmal seine Position formuliert – und nie hat ihm irgendwer zugehört. Man hat dabei vergessen, dass es sich um eine Atommacht handelt und dass diese Atommacht eine riesige Geduld hat – aber keine endlose. Im politischen Schema gedacht. Ich weiß auch, dass mein Land, meine Heimat, auf politischem Gebiet viele Fehler macht, stimmt, und ich kann dieses gesellschaftliche Engagement nicht an den Nagel hängen, denn ich fürchte, dass noch mehr Fehler begangen werden würden. Außerdem habe ich neben Rechten ja auch noch Pflichten. Ich bin nicht zufällig russischer Staatsbürger, mir kann es nicht egal sein, was dort passiert. Verstehen Sie?

Verstehen Sie sich da auch als politischen Regisseur?

Nein, weil ich in meiner Heimat keinerlei Einfluss und keinerlei Bedeutung in dieser Sache habe.

Für die anderen – ok. Aber für sich selbst?

Nein, denn würde ich politisch Einfluss haben wollen, würde ich das in filmischer Form machen, und ich könnte es so machen, dass es heftig wäre. Verstehen Sie – ich weiß sehr viel. Ich war Jelzin eine Zeitlang sehr nah. Auch menschlich und als er schon nicht mehr Präsident war. Ich versuchte die ganze Zeit über die psychische Natur eines Menschen zu verstehen, der uneingeschränkte Macht besitzt. Für das europäische Bewusstsein mag das wahrscheinlich kein so brennendes Problem sein, aber für Russland schon. Denn immer noch existiert hier eine verhängnisvolle, irgendwie unauflösliche Verbindung zwischen dem Menschen an der Macht und der Psychologie einer großen Anzahl von Menschen.

Haben Sie denn ähnlich wie in den Jelzin-Filmen Gespräche mit Putin geführt?

Wir haben gesprochen.

Und fürs Kino?

Nein, nein. Jelzin war ein Mensch, den ich liebte. Ich mag solche russischen Charaktere. Ein naiver, großer Mensch. Und mir gefiel seine Beziehung zu Helmut Kohl, wie er die aufgebaut hat. Die waren irgendwie auf Augenhöhe, haben einander sehr gut verstanden und mit dem emotionalen Verständnis entstand mehr. Wären heute Kohl und Jelzin an der Macht, gäbe es vieles von dem, was in Europa passiert, nicht. Natürlich nur, hätten beide ihre damaligen Fehler nicht angesammelt.

Woran liegt’s – an der Zeit oder an den unterschiedlichen Menschen?

Am Menschenschlag. Jelzin ist ein sozialer Mensch. Vladimir Putin ein professioneller.

Sie waren also mit Jelzin schon befreundet, bevor sie 1990 die Sovetskaja ėlegija gedreht haben?

Ja, schon, wobei von Freundschaft zu sprechen vielleicht zu hoch gegriffen ist, ich lebte in der einen Stadt [Petersburg, damals Leningrad], er in der anderen. Aber ich bin auf seinen Wunsch hin oft nach Moskau gekommen und habe bei den Jelzins gewohnt. Und als seine schwere Zeit und es zum Putschversuch kam, waren wir ständig miteinander im Kontakt.

Sie waren sein Berater sozusagen?

Ja, vielleicht.

Eine Art Kulturdiplomat?

Sogar etwas mehr. Es ging damals um die Frage, dass man – wenn Moskau verloren geht – eine Art Alternativ-Regierung im Ural organisieren muss. Dabei habe ich ihn unterstützt, nicht öffentlich, verdeckt. Zwischen uns herrschte absolutes Vertrauen, auch wenn ich mich niemals mit irgendwelchen persönlichen Bitten an ihn wandte. Er bot mir dauernd irgendwelche Posten an. Aber das war alles unmöglich und nicht real. Aber doch habe ich ihn mit dem Herzen gespürt, als wäre er ein Verwandter von mir, seltsam. In diesem russischen Charakter steckt so viel … eine solche… Er war sehr einfach. Man konnte ihn einfach verstehen. Wenn man spürt, versteht, dann ist das einfach zu verstehen. Er geht und entwickelt sich geradlinig. Sogar die Linie, sagen wir Putins, ist so: Auch er geht geradeaus. Nicht hierhin, nicht dahin. Gerade.

Primer intonacii (1991)

© Aleksandr Sokurov

Als Sie diesen meinen Lieblingsfilm Primer intonacii mit Jelzin drehten – stand da alles im Vorhinein fest: dass Sie mit ihm da spazieren würden, dort Platz nehmen, hier über dieses sprechen, dort über jenes? Sie sind ja im Bild. Wie organisiert man das?

Natürlich mussten wir da sehr viel im Vorfeld organisieren, er war da ja schwer beschäftigt und krank dazu. Wir hatten schon einmal die Abreise geplant. Irgendwas ging da schief, ich glaube, irgendeine Kamera fehlte. Beim dritten Mal klappte es und er hatte Zeit. Ich versuchte nur zu schauen, dass sich alles fügte. «Wir haben Zeit, also lass uns zum Flussufer gehen, setzen wir uns, reden wir … Gehen wir in die Sonne, dort ist es wärmer.» Bis dahin war es einige Tage bewölkt. Es war überhaupt ein schlimmer Winter damals, ein schwerer. Auch der Frühling. Ich sage: «Lassen Sie uns ein wenig hinsetzen», woraufhin er sagt, «also ich fühle mich nicht so gut, habe erhöhte Temperatur …». Ich: «Ok, aber die frische Luft wird Ihnen guttun, Sie haben ohnehin den ganzen Tag in diesen Kabinetten verbracht, lassen Sie uns ein wenig gehen.» So ging das los, wir spazierten, da plaudert man, wir sind ja Menschen. Wir setzten uns. Ich suche eine Möglichkeit, verständlich zu sein. Das ist für mich sehr wichtig: verstanden zu werden. Hier ist ein Mensch, der mit mir spricht. Von dem ich zudem weiß, dass das auch für ihn schwer ist. Auch er muss sich umstellen, raus aus der Bruderschaft der Bürokraten hin zum Menschen, der er eigentlich ist, der einer ganz anderen Welt entstammt und den diese bürokratisch-politischen Peripetien oft überhaupt nicht interessieren. Denn immer und überall liegt die Politik, auch hier, auf dem Tisch. Wie sehr eine Angela Merkel auch immer versucht, professionell, als Politikerin, die politische Geografie zu verstecken, so bleibt sie doch für jeden erkennbar. Was nicht sichtbar wird, daran ist was falsch, unehrlich. Die Politik ist immer an der Oberfläche. Wir sind gebildete Menschen. Wir sehen und verstehen. Aber was in der Seele vor sich geht, davon hängen wir in Wirklichkeit ab. Vom Charakter des Menschen hängt das Schicksal der Menschheit ab. Nicht davon, was einem die Ratgeber raten, des Kanzlers oder Präsidenten, des Königs oder der Königin. Vom Charakter des Menschen!

Ich musste, als Sie vorhin von dem nicht realisierten U-Boot-Projekt erzählten, auch an den Beginn des Films denken, an die ostentative Birkenlandschaft. Es scheint egal bei welchem Thema für Sie immer auch um die Natur, um Naturgesetze zu gehen. Denke ich an Ihren Charakter, denke ich an Natur.

Und wenn ich an den deutschen Charakter denke, denke ich – wissen Sie woran: den Wald. Ich liebe die Wälder in Deutschland.

Die grünen Nadelwälder?

Sie sind so ehrlich und sauber. Der Mensch achtet den Wald. Alles Überflüssige wird entfernt, das irgendeine Mikrobasis für Infektionen der Bäume bedeuten könnte. Ich liebe die Bäume, vergöttere sie. Ein wenig weiß ich über ihr Leben, ihre Entwicklung. Ich verstehe das Leben des Holzes. Verstehe, was das ist. Ich vergöttere den deutschen Wald. Im deutschen Wald gehe ich wie auf einem anderen Planeten. Wo ich diese Liebe antreffe. Nicht nur zu sich selbst. Diese Arroganz gibt es dort nicht. Daher ja – Natur: ja! Das ist für mich der Wald.

Oder nehmen wir den ersten Teil ihres fast sechsstündigen Fünfteilers, der ebenfalls in Oberhausen lief und zwar täglich: Duchovnye golosa (Spiritual Voices, 1995). Ich sah diesen meditativen Film hier zum ersten Mal. Der erste Teil, in dem Sie über einer Landschaft über Mozart & Co sinnieren, scheint mir auf fundamentale Weise von der Natur zu handeln.

Und vom Kino. Und von der Sprache.

… und der Musik. Und in jedem Teil taucht irgendein Tier auf. Um das Gespräch ein wenig mehr auf Ihr Kino zu lenken: Mir scheint, dass vieles in Ihrer Ästhetik auf Intonationen und Unbewusstes baut.

Mein Vater war aus einer einfachen Bauernfamilie. Ein hundertprozentiger Ukrainer. Hundert Prozent. Ich habe meine Großmutter, die Mutter meines Vaters, nicht verstanden, nicht ein Wort, als wir zu ihr fuhren. Kein Wort. Den Großvater verstand ich, er war im Krieg, kam zurück, war Chauffeur, dann in der Kolchose – ein sehr sozialer Mensch also. Die Großmutter aber war immer Hausfrau. Man konnte nichts verstehen, wenn sie sprach. Mein Vater liebte Pferde, die Erde. Ich aber bin ein Stadtjunge. Und trotzdem trage ich das alles in mir. Ich hatte nie die finanziellen Möglichkeiten, mir eine Datsche zu leisten oder ein Häuschen, aber ich träumte immer davon, träume immer noch, und hatte stets konkrete Vorstellungen, wie ein solches aussehen müsste. Hätte ich ein Haus, es müsste direkt am Ufer eines Flusses oder am Waldrand stehen. Und das gesamte Waldgebiet ringsherum würde ich aufräumen. Alles herumliegende Geäst, ich würde alles sauber machen. Was ich nicht alles in diesem Wald machen würde … (lacht). Das ist für mich ein Teil meiner inneren Welt. Ich habe die genetisch in mir. Nicht, weil ich ein so guter Mensch bin, sondern weil das in mir steckt. Von meiner Mama habe ich die Liebe zur Musik. Sie konnte keine höhere Bildung erlangen. Es war Krieg, danach hat sie meinen Vater geheiratet, dann begann sie mit ihm, dem Militärmann, quer durchs Land zu reisen. Auch wenn sie keine höhere Bildung hatte, hat sie doch die Musik immer geliebt. Sie liebte die Oper und kennt sich in der russischen und europäischen Oper auch gut aus.

Sie kannte die von Schallplatten?

Genau. Einfach Schallplatten. Am 6. April wurde sie 96 Jahre, mit ihr haben wir eine, die lange lebt.

Und wo lebt sie?

Im Krasnodarer Gebiet. Gemeinsam mit der Schwester. Mein Vater ist schon gestorben. Von ihm habe ich dieses «Wälder und Erde»-Faible. Von der Mutter die Musik.

Das Bauerndasein reflektieren Sie in Marija (1978/1988), die Musik u. a. in Duchovnye golosa. Und woher kommt die Liebe zur Stadt, zu Leningrad aka Petersburg, wie man sie nicht zuletzt im Film über die dortigen 1.-Mai-Feiern, Žertva večernjaja (Evening sacrifice, 1987) spürt?

Die Stadt ist mein Schicksal. Und die kommt von Russland. Mein Vater wurde nach Turkmenistan zum Militärdienst geschickt, das war damals Teil der Sowjetunion, es gab Truppen dort, er diente. Ich ging dort zur Schule. Da ist Wüste, heiße Wüste. Und ich dachte immerzu: «Wie wohl Russland ist?» Ich hatte dieses Land ja nicht gesehen, hatte immerzu geträumt, es zu sehen, ich, ein Russe, wollte mein Land kennenlernen.

Auf welche Art und Weise haben Sie denn eine Vorstellung von diesem Russland vermittelt bekommen?

Über die Literatur und die Musik, würde ich sagen.

Sie haben viel gelesen, heißt es.

Ich las Flaubert, Madame Bovary, schon in der siebenten Klasse. Das war verboten. Man durfte das nicht lesen. Aber wir hatten zu Hause eine gute Bibliothek. Meine Mama hat die gut zusammengesammelt.

Warum war Flaubert verboten – weil es typische Literatur aus dem Ausland war?

Eher, weil es ein Liebesroman ist, mit eher schwierigen Beziehungen. Aber die gesamte Klassik wurde da gesammelt. Irgendwann tauchte sogar ein Nabokov auf, ein Nachdruck. Mama las das eine Zeit lang, dann gab sie es sofort an ihre Freundin weiter, damit ich es nicht las. Ich war noch Schüler.

Nabokov – in einer Samizdat-Ausgabe?

Ja, ja, auf Schreibmaschine abgetippt und nachgedruckt.

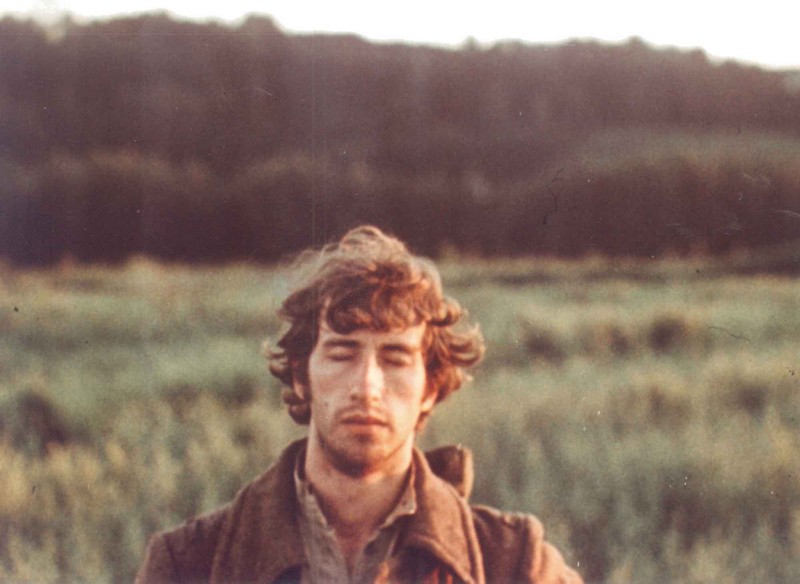

The Lonely Voice of Man (1987)

© Aleksandr Sokurov

Und wann kam Platonov – immerhin basiert ihr erster langer Film Odinokij golos čeloveka (The Lonely Voice of Man, 1987) auf seinen Erzählungen.

Platonov tauchte sehr viel später auf, als ich schon beim Fernsehen arbeitete und mir ein Redakteur das Büchlein gab. Es war die erste Ausgabe von Platonov überhaupt in der UdSSR. Das Buch hieß Tečenie vremeni (Zeitverlauf) und darin waren die beiden Erzählungen Reka Potudan’ (Der Fluß Potudan) und Proizchoždenie mastera (Die Herkunft des Meisters), auf denen Jurij Arabovs Drehbuch aufbaute.

Das war also 1978. Und Nabokov?

Ich war in der 7. Klasse, also irgendwann 1964 oder 1965.

Und welche russischen Klassiker lasen Sie? Womit haben Sie begonnen?

Mit Čechov wohl. Sicher sogar. Dann folgten die Sewastopoler Erzählungen Tolstojs. Das war altersgemäß. Krieg und Frieden habe ich nur mit Mühe gelesen. Ich konnte die Geschichte nicht zusammenbinden. Aber worin ich gut war, war Dramaturgie, denn ich hörte die ganze Zeit Radio. Das Radio der Sowjetzeit war großartig, ich hörte alle Radio-Stücke, die es gab. Wir hatten einen guten Empfänger zu Hause, ich durfte wann immer ich wollte Radio hören. Alle Theater boten Direkt-Übertragungen, von allen Aufführungen. Es gab großartige Radio-Stücke und auch Literatur wurde vorgelesen. Damals hörte ich erstmals einzelne Kapitel aus Thomas Mann, die Buddenbrooks vielleicht, das weiß ich nicht mehr. Diese Sprache! Danach erschienen schon die dicken sowjetischen Literaturzeitschriften wie Družba narodov (Freundschaft der Völker) oder Inostrannaja literatura (Ausländische Literatur). Damals las ich erstmals Islands in the Stream von Hemingway, das früher noch als in Europa bei uns erschien. Die große Weltliteratur unterlag der politischen Zensur nicht so stark. Françoise Sagans Un peu de soleil dans l’eau froide wurde bei uns auch bald gedruckt, übersetzt. Wir hatten großartige Übersetzer damals, des Volkes Glück sozusagen. Sie machten aus uns gebildete Menschen, machten aus uns überhaupt erst Menschen von Welt. Sie brachten uns alles, was in Russland fundamental war. Zuerst übersetzten sie, dann bestanden sie in den Verlagen darauf, publiziert zu werden, dann umgingen sie irgendwelche Zensurbestimmungen. Ich kenne kein Land der Welt, in dem die Übersetzer eine solch bedeutende Rolle gespielt haben für die Entwicklung des Volkes und überhaupt für die Aufklärung. All das gab es. Deshalb blieb das Kino für mich immer nur die dritte oder vierte Sache. Vom Schicksal wurden mir andere Werte mitgegeben.

Aber Sie hatten doch die Möglichkeit, Filme zu sehen.

Nur äußerst selten. Wir hatten keinen Fernseher zu Hause. Und zwar aufgrund der Überzeugung meiner Eltern, dass während ich noch zur Schule ging, so was nicht nötig war. Das war für mich aber auch gar keine große Attraktion. Die Nachbarn hatten einen. Ich sagte schon: Wir hatten ein Radio und das durfte ich rund um die Uhr hören. Auch nachts durfte ich hören, wenn ich das wollte. In meinem Zimmer hing sogar ein kleiner Empfänger.

Man kann also sagen, dass Sie über das Ohr zum Kino kamen.

Ja, Sie haben recht. Ich kam zum Kino über akustische Bilder. Toningenieur wollte ich werden, Filmregisseur nicht. Bis heute mag ich das Kino nicht besonders. Ich habe eine verhaltene Beziehung zum Film. Das ist wie wenn Chirurgen sagen, dass man bis zuletzt eine Operation vermeiden sollte. Sie nicht zu machen. Nur wenn es absolut nötig ist, ist sie zu machen. Das akustische Bild scheint mir näher. Wenn ich Wagner höre, erscheint mir der Ton der Dramaturgie und des Dramas viel vollständiger zu sein, als wenn ich Theateraufführungen sehe. Ich kann in die Oper gehen zum Beispiel und mir Wagner anhören und dabei nicht hinsehen – auf diese Ohnmacht der Plastik und des überhaupt so uninteressanten Plastischen. Da sehe ich lieber das hervorragende Orchester eines Valerij Gergiev, seine guten Sänger. Das genügt mir. Die echte Atmosphäre des Saals und die Harmonie, das Zusammenspiel von Orchester und Stimme, das ist etwas wahrlich Göttliches.

Wenn man also Ihren langen Film Duchovnye golosa gelegentlich mit den Ohren sieht und die Augen schließt, ist das für Sie ok?

Ich freue mich über jede Art der Freiheit im Zuschauersaal. Jede Form des Kontakts zwischen Zuschauer und Werk ist mir lieb, wenn es beseelt ist, d. h. für die Seele und nicht für den Verstand gemacht ist. Für den Kopf – das muss man verstehen – sollte man Hegel und Kierkegaard lesen oder Architekturskizzen studieren, die Klassiker, oder Studien zur Chemie und der Physik lesen … niemals übrigens Astronomen oder Weltallforscher, das ist nämlich schrecklich. Aber alles, was mit dem künstlerischen Prozess verbunden ist, ist für unser Inneres.

Der Film Duchovnye golosa ist fast permanent von einer musikalischen Spur unterlegt. Kontrapunktisch oft, nicht immer. Als wir nun Ihre frühen Arbeiten wiedersahen, etwa die zermürbende Kolchos-Studie Marija, die aus ideologischen Gründen erst 1988 herauskam, oder Terpenie trud (Patience Labour, 1987), diesen Montage-Furor über den Eiskunstlauf, und nicht zuletzt den so gewieft gebauten Kurzspielfilm Razžalovannyj (The Degraded) aus dem Jahr 1980, in dem es eine Filmvorführung gibt, wo Ihr von den Behörden für inexistent erklärter Erstling Odinokij golos … läuft – all das brachte uns auf den Gedanken, dass Sie im Grunde ein absolut experimentell arbeitender Filmemacher sind. Würden Sie dem zustimmen?

Nein. Nein, weil ich das alles so gemacht habe ohne eine konkrete Vorstellung davon, was ein formales Experiment ist. Das interessierte mich nicht und ich verstehe eigentlich diese Tendenz und diesen Terminus gar nicht so recht: Experiment. Jeder Film gründet sich – im Gegensatz zur Poesie oder zur Malerei – auf seinem eigenen Fundament. Als ich Duchovnye golosa machte, machte ich etwas für mich Neues, und doch verstand ich, dass die Wurzeln meines Zustandes und meiner Erregung, dieses Baumes, den ich da pflanze, genau in dieser unfassbaren, tiefen Emotionalität liegt, die im Schicksal und im Leben dieser Menschen, der Komponisten, über die ich spreche und die wir hören, verankert ist. Ich verstehe die Musik als Teil des Lebens dieser Menschen. Da ist Olivier Messiaen mit seinem Schicksal, und Mozart mit seinem Schicksal. Ich versuche, das alles durch die Musik zu verstehen. Denn danach werde ich vier Stunden aus dem Schicksal sehr einfacher Menschen zeigen [von Soldaten an der tadschikisch-afghanischen Grenze]. Der Großteil von ihnen ist umgekommen, leider. Sie sind einfach umgekommen, diese Menschen. Mein Weg erscheint mir daher als ziemlich natürlich. Ich dachte nicht daran, dass dieser erste Teil für irgendjemand eine Entdeckung darstellen würde. Es war für mich absolut natürlich, dass ich auf diese schreckliche Winterperspektive einen Blick werfen musste. Wir haben das bei Vorkuta gedreht, bei 36 Grad Minus. Wir mussten die Kamera warmhalten, die stand ja bewegungslos da, den ganzen Tag über.

Ähnliches erzählte Viktor Kosakovskij über den Dreh in der Arktis: Man muss die Kamera beheizen.

Genau, damit sie nicht abstirbt. Aber auch wir selbst hielten ja kaum durch. Wir fuhren weit weit weg von der Stadt, befanden uns eigentlich schon dort, wo der Polarkreis beginnt, von Vorkuta aus, wo einmal die Lager waren, wo der Wald ganz mickrig ist und es kaum Leben gibt. Diese Landschaft mussten wir finden. Dieses Gefühl zu finden, darin bestand die Notwendigkeit. Und die steht in keiner Beziehung damit, dass ich verstehe: Ich fliege da jetzt wohin, von wo es möglicherweise keine Rückkehr mehr gibt.

Das heißt: Es war Winter und Sie drehten in chronologischer Reihenfolge?

Absolut. Echter Winter. Der Hitze der anderen vier Teile gegenübergestellt.

Mir – wie den meisten anderen im Saal – fehlt hier das Verständnis: Was machen eigentlich – nach dem Zerfall der UdSSR – russische Truppen an der tadschikisch-afghanischen Grenze?

Ganz einfach. Afghanistan grenzt an Tadschikistan, das einmal Teil der Sowjetunion war. Hier war also einst die sowjetische Grenze. Als wir den Film drehten, Mitte der 1990er Jahre, gab es noch einige stationierte Grenzeinheiten, Grenzposten aus der Sowjetzeit. Genau da setzte dieser absolut verrückte Drogenverkehr aus Afghanistan ein, wo Bürgerkrieg war, nach Tadschikistan, und von dort über das gesamte Territorium der Russischen Föderation – nach Moskau, Petersburg, Kazan’, Baškorstostan, in den Ural, Sibirien. Und wir alle sahen, was im Land passiert. Es war der Versuch, den Verkehr an der Grenze abzufangen.

Es geht also gar nicht um irgendwelche Bürgerkriege.

Die Drogenhändler überquerten nachts den Grenzfluss Pjandsch und liefen über die Bergwege weiter. Daher wandte sich Tadschikistan mit der Bitte um Unterstützung im Kampf gegen den Drogenverkehr an Russland. Da liefen ganze Karawanen, ich habe sie selbst oft genug gesehen. 15, 20 Esel, bepackt mit riesigen Säcken, und die Menschen bis an die Ohren bewaffnet, weshalb nur die Grenzsoldaten gegen sie eine Chance hatten. Die tadschikischen Jungs waren nicht vorbereitet, so wurden die russischen Einheiten um Hilfe gebeten, die Teil jeder Grenzwache waren. Die jungen Tadschiken kamen dann auch hinzu.

Von all dem handelt ihr Film aber ja gar nicht …

Klarerweise handelt er davon nicht. Wie könnte er! Meine Aufgabe war eine ganz andere.

Vom Militärdienst unter den härtesten Bedingungen, von Hitze, Hitzeflimmern, Schüssen ins Nirgendwo…

Den historisch-politischen Hintergrund erzählen kann jeder zweiminütige TV-Kommentar besser, oder ein investigativer Dokumentarist, der erzählen will. Oder ein Buch schreiben. Aber wie diese Leute lebten, zeigte außer mir keiner.

Sahen die Jungs Ihren Film?

Einige, die überlebten, schauten ihn.

Und Jelzin, sah der ihn? Ihr Avantgarde-Geist überzeugt auch hier: Sie bauen Kino im Kino ein.

Jelzin sah den Film. Er half mir sogar, als ich verwundet wurde, beim Rauskommen. Das war nicht einfach. Wir wurden da auch umzingelt usw. Es war eine harte Sache.

Hat Ihre Fußverletzung – Sie gehen ja gerade auf Krücken – damit zu tun?

Auch ein wenig. Ich sitze nicht im Parkett. Während des Krieges war ich auch in Tschetschenien, ich habe das alles mit eigenen Augen gesehen. Die ganze Prozedur, alles, was dort passierte.

Haben Sie selbst Militärdienst gemacht?

Nein. Wir hatten einen eigenen Militärlehrstuhl am Institut für Geschichtswissenschaften, wo ich studiert habe. Ich musste nicht zum Dienst.

Sie haben nur mit Kopf gedient also.

Dafür musste ich später ran. Aber mein Kino – was ich im Kino mache – ist mit der Frage über Leben und Tod sowie über Krieg und Frieden auf das Engste verbunden. Wohin auch mit dem Wissen, dass Frieden sein kann, dass aber auch Krieg sein kann. Ich verstehe nur zu gut, dass wenn ein Krieg beginnt, es kein Ende gibt. Wer auch immer schuld ist: Man wird das nicht herausfinden. Wichtig ist nur: gar nicht erst anfangen.

Und ist das Kino noch ein Gegenmittel? War es das je?

Ein Mittel … Das Kino muss die Aufgabe der Aufklärung erfüllen. Es muss die Menschen aufklären, ihnen von verschiedenen Seiten Verständnis vermitteln, schwierige und einfache Zusammenhänge. Es muss die Menschen dabei unterstützen, aus unterschiedlichen Perspektiven auf eine Erscheinung zu schauen. Einst galt Napoleon als schrecklicher Feind, als Monster. In Russland, als Napoleon an der Macht war, wurde er Bösewicht usw. genannt. Man muss nur verstehen, was bleibt und was verschwindet. Was von dem, das so wichtig ist, dass wir es erinnern, verschwinden wird. Es ist wichtig, dass das nicht verschwindet. Aber so ist nun leider das Gesetz der Historie. Wir alle müssen daher – mit Hilfe künstlerischer Mittel – dafür sorgen, dass diese aufklärerische Kraft des Kinos überwiegt, dass das Kino möglichst wenig als Kommerzinstrument betrachtet wird. Denn jede Kommerzproduktion führt den Menschen von seiner Fähigkeit weg, nachzudenken, von seiner Fähigkeit, sich selbst ein Urteil zu bilden usw. Leni Riefenstahl hat uns einmal eine riesige Lektion erteilt: ihr Talent war es, das sie vielen Dingen gegenüber die Augen verschließen ließ. Durch ihr Talent und die Bilder, die sie schuf. Das war eine starke künstlerisch-visuelle Arbeit. Daher müssen wir begreifen, dass wir äußerst vorsichtig sein müssen, bei allem was wir tun. Das gilt auch für allzuhohe Einschätzungen, das Kino betreffend. Im heutigen Kino gibt es eine Ausnahmeerscheinung: Viktor Kosakovskij. Ein herausragender Mensch, vor ihm verneige ich mich.

Diese Empfehlung führt direkt zur hier üblichen letzten Frage: Welche Filme sollte man schauen, welche Bücher lesen?

Zu Kosakovskij rate ich sehr. Auch zu Fassbinder – ich wiederhole mich gern. Oder Bergman. Was das Lesen betrifft, so würde ich sagen, alles was einem nah im Verständnis ist. Nur lesen sollte man auf jeden Fall, niemals aufhören, lesen, lesen, lesen. Die Literatur ist in der Belletristik ungefährlich, anders als der Film, der in seiner Belletristik eine Gefahr darstellt. Lesen Sie ruhig Belletristik. Das kann nie gefährlich werden.

Und was lesen Sie zurzeit?

Ich lese eigentlich nur historische Bücher und Chroniken. Ich lese gerade auch wieder Kierkegaard, aber ich verstehe nicht alles. Das ist nicht meine Welt. Ich versuche immer wieder das letzte Kapitel des Faust zu lesen, wie oft habe ich das gelesen, Übersetzungsvarianten miteinander verglichen. Ich liebe die deutsche Art zu denken. Für mich ist sie Rätsel und Vorbild. Denn im Kern ist dieses deutsche Denken nicht so einfach, wie es scheinen mag. Die Formierung eines deutschen Bewusstseins ging schwierig vor sich, und wir denken sehr selten darüber nach. Unser deutscher Lehrer, die Philosophie und die Literatur – das ist eine Ableitung, entstanden auf sehr kompliziertem historischem Weg. Aber wir sprechen darüber kaum noch. Ich bin immer wieder überrascht, warum die deutschen Regisseure fast nie die ernsten, großen Fragen ihrer nationalen Entwicklung aufgreifen.

Diese Verantwortung zu übernehmen, liegt auf Ihren Schultern. Herzlichen Dank – dafür und natürlich für das ausführliche Gespräch.

Interview & Übersetzung: Barbara Wurm

Transkript: Oksana Maistat & Valentina Smirnova (спасибо!)

Das Gespräch fand am 4. Mai 2019 in Oberhausen bei den Kurzfilmtagen statt. Dank auch an Sabine Niewalda