Der Unbekannte aus der Romandie Durch die Details begreift man die Menschen: Über Claude Goretta (1929–2019)

Ende Februar lese ich in der Zeitung, dass Claude Goretta gestorben ist. Seinen Namen habe ich zuvor nie gehört. Trotzdem, instinktiv, ist mein Interesse geweckt. Ich weiß nicht, warum. Weder gibt es einen besonderen Bezug zur Schweiz bei mir, noch zum Schweizer Film. Vielleicht hat mir auch einfach nur dieser Name gefallen. Er klingt französisch und italienisch zugleich, streng, edel, dennoch leicht. Ich finde heraus, dass 2017 im Marburger Schüren Verlag ein Buch über Claude Goretta erschienen ist, es heißt Der empathische Blick und stammt von Martin Walder. Der Titel gibt mir das Gefühl, auf der richtigen Spur zu sein. Und so bestelle ich es.

Walders erster Satz im Buch lautet: «Sie werden oft im gleichen Atemzug genannt: die drei Genfer Claude Goretta, Michel Soutter und Alain Tanner.» Und der letzte: «Seine Poetik der Wahrnehmung, des Details, des empathischen Blicks versteht sich als eine der Nachhaltigkeit.» Zwischen den beiden Sätzen sind die Lebensjahre seit 1929 aufgespannt, Gorettas Geburtsjahr. Das Buch ist fluide, eine dichte und kleinteilige Aneinanderreihung verschiedener Texte, die sich thematisch und chronologisch zu Claude Gorettas Werk verhalten, das sein Leben ist. Walders Standpunkt ist informiert und persönlich. Persönlich vor allem, wenn er über Gorettas Filme schreibt.

Ich lese lange in dem Buch, bevor ich überhaupt den ersten Film zu sehen bekomme. Grund dafür ist die große Schwierigkeit, sich Zugang zu Gorettas Filmen zu verschaffen. Eine ganze Weile kann niemand helfen. Dann irgendwann doch. Die Dateien fliegen auf meinen Computer. Nicht viele, aber sie sind ausreichend, um einen Eindruck zu gewinnen. In Köln leiht sich jemand eine DVD und kopiert sie mir. Und in der Schweiz lasse ich mir eine DVD-Box bestellen, was mir selbst nicht möglich ist, da Deutschland als Bestellland keine Option ist. Diese Box ist drei Wochen unterwegs. Und als sie dann endlich eintrifft, muss ich beim Paketzusteller auch noch elf Euro Zoll abdrücken. Eigentlich habe ich, spätestens jetzt, gar keine Lust mehr auf diese Schweiz.

Claude Goretta ging es offenbar phasenweise ähnlich. Seinen ersten Film Nice Time hat er in London gedreht, gemeinsam mit Alain Tanner. Das war 1956. Nice Time, beinahe zwanzig Minuten lang, ist glücklicherweise via Youtube aufzufinden. Seit er vor ziemlich genau zwei Jahren hochgeladen wurde, wollten ihn sich 1610 Personen ansehen. Es gibt einen einzigen Kommentar von User ‹martin›: «Thanks so much for putting this up as my Mum is actually in it at Eros with Her friend…» Ich habe martins Mutter nicht entdeckt. Aber die Botschaft rührt mich.

Ohnehin kann man sich vorstellen, dass viele Eltern im Film auftauchen, ist er doch fast gänzlich aus Paaren gemacht. Sie halten Händchen, stehen Schlange für einen Horrorfilm, sind im Londoner Nachtleben unterwegs. Die Frauen tragen steife Kleider und die Männer nicht minder steife Anzüge. Sie wirken artig, adrett und massenhaft. Ein bisschen gezwungen auch. Es ist, als müssten alle auf der Straße sein, müssten ausgehen, müssten eine ‹nice time› haben. Der Film führt Goretta zum Schweizer Fernsehsender Télévision de la Suisse Romande (TSR). Nice Time hat offenbar einen erfrischenden Eindruck hinterlassen in einem Land, in dem filmisch nicht viel passiert.

Hier, im Fernsehen, gibt es also fortan Platz. Nicht nur für Claude Goretta, sondern für eine ganze Schar junger Filmemacher. Man öffnet sich. 1964 sagt Claude Goretta in einem Interview: «Das Handwerk habe ich beim Fernsehen gelernt, und das Fernsehen bleibt mein Lehrer, auch wenn ich von Zeit zu Zeit Kinofilme mache. Ich werde mich nie ganz vom Fernsehen abwenden, denn es bietet einen viel zu wichtigen Kontakt zum Leben, als dass man es links liegen lassen könnte.» Der zentrale Ort dieses Fernsehens ist für ihn die monatliche Sendung Continents sans visa, die verschiedene Regisseure mit Reportagen bestücken. In zehn Jahren, von 1959 bis 1969, sind es 550 Beiträge.

Dank Martin Walder weiß ich auch, dass sich die Sendung einen Luxus erlaubt: «Ein wesentliches Charakteristikum von Continents sans visa ist die bereits erwähnte Tatsache, dass sich nicht die damals üblichen Dreier-Equipen, bestehend aus Journalist, Kameramann und Tontechniker auf die Pirsch machten, sondern man war zu viert: Mit einem Journalisten vom Fach an der Seite war der Filmer mit seiner Handschrift als Gestalter für einen Beitrag zuständig.» Zudem gab es Zeit. Wochenlange Rechercheaufenthalte, viele Drehtage.

Die so gebildeten Beiträge besitzen eine besondere Qualität und Schönheit. Die DVD-Box macht mich zur Zeugin. Ich verstehe zwar so gut wie nichts, da auf eine deutsche Untertitelung verzichtet wurde (obschon man sie als zweisprachig aufgemacht hat), aber manchmal kann so etwas ja auch von Vorteil sein. Ich bin auf meinen Blick zurückgeworfen, der sich durchaus empathisieren kann. Es fällt ihm nicht schwer. Goretta arbeitet dicht am Menschen, er begeistert sich für ihn, aber nicht überschwänglich, sondern eher im Stillen. Mich fasziniert das Gesicht einer jungen Frau in Micheline, 6 enfants, allée des Jonquilles (1967), das nicht mehr jung wirkt und auch nicht direkt hübsch ist, sondern eher etwas sonderbar. Die Kamera ist sehr nah an diesem Gesicht, das, gerade dreißig Jahre alt, schon für sechs Geburten zur Schmerzensgrimasse geworden ist.

Dann bin ich auf einmal in Neapel. In La ville qui parle aux morts (1964) spürt Goretta dem Totenkult der Stadt nach, schaut in Särge, in denen Erwachsene und auch Kinder liegen. Eine Szene hinterlässt einen starken Eindruck: Goretta filmt da, ähnlich wie in Nice Time, die Jugend der Stadt. Es ist bereits dunkel. Im Vorbeifahren werden vorrangig Frauen kurz aber heftig angestrahlt, während im Hintergrund die Kirchturmglocken läuten, die von einem Ende künden, von Vergänglichkeit, Tod. Die Gesichter blicken erschrocken, als handle es sich bei Goretta und seinem Filmteam um Sensenmänner. La ville qui parle aux morts schlägt eine scharfe Schneise zwischen Leben und Tod und führt doch beide zusammen.

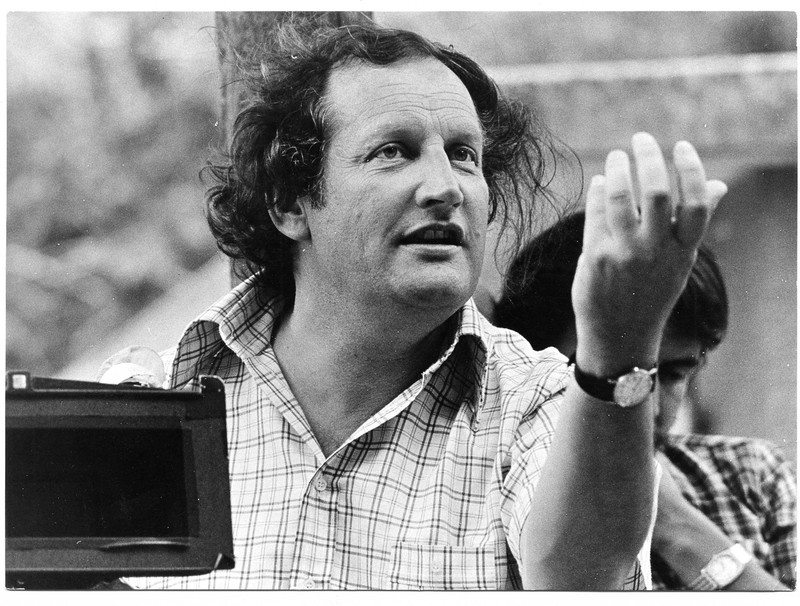

L’Invitation (1973)

© cinémathèque suisse

Ohnehin sind diese zwei Pole, die in Wahrheit vielleicht doch ein einziger sind, und damit nicht mehr Pol, sondern einfach nur Wirklichkeit, in allen Filmen Gorettas eng beieinander. Gelegentlich auch sehr komisch. In L’Invitation (1973), mit dem er den Preis der Jury in Cannes gewann, ist es ein Todesfall, der die ganze Geschichte erst ins Rollen bringt. Denn nach dem Ableben der Mutter bezieht der ewige Junggeselle Rémy Placet (Michel Robin) ein nobles, nahezu traumhaftes Anwesen. Zwei Monate Urlaub schenkt ihm der Verlust obendrein. Und am Ende dieser zwei Monate lädt er die Kollegen aus dem Büro zu einer Gartenparty.

Diese Party hat ihre Tücken. Und einen Rasensprenger, der immer wieder als Zentrum und Zwischenspiel dient. Partygäste verirren sich unter seinen Regen, genießen ihn, scheuen ihn. Jeder reagiert ein wenig anders. Es ist eines der Mittel, mit denen Goretta seine Charaktere zeichnet. Sie sind höchst verschieden, sind nahbare Klischees. Sie sind mit Liebe zum Detail erschaffen (Goretta: «Durch die Details begreift man die Menschen.») und, auch wenn man herzlich über sie lachen kann, kein Ausdruck eines spöttischen Geistes. Ganz im Gegenteil. Goretta erfasst die Stärken und Schwächen eines jeden und setzt sie zueinander in Bezug. Er bringt seine Figuren, die Menschen bleiben, in Situationen, in denen sie sich begegnen müssen. Gewissermaßen lässt er sie aufeinander los. Das macht es so komisch. Aber nicht bösartig.

Ich denke an einen Lulatsch namens Maurice Dutoit (Jean-Luc Bideau), der wirklich jeden Witz mitnimmt. Manchmal tänzelt er mit einem Radio auf der Schulter über den Rasen und fordert die anderen Gäste auf, es ihm gleichzutun. Dann drückt er seine Nase gegen die Scheibe wie ein Schweinchen. Er flirtet mit zwei Frauen gleichzeitig und schwankt zwischen den Rollen Casanova und Clown. Es gibt ein rothaariges Sexbömbchen, das am Ende des Films jenen Striptease aufführt, der die Party sprengen wird. Und einen heimlichen Teufel, der alle mit Alkohol versorgt.

Dieser Teufel ist, das kann ich bereits nach wenigen Goretta-Filmen einschätzen, wichtig. Beziehungsweise ist es der Schauspieler, der ihn zu verkörpern vermag. Er beklemmt und hypnotisiert, scheint jung, scheint alt, gebrechlich und bärenstark. Er heißt François Simon. Claude Goretta hat ihn im Genfer Theater entdeckt, wo er dreißig Jahre lang spielte. Ich sehe in François Simon etwas Greisenhaftes, Tödliches und doch Verführerisches. Sein Gesicht mit dem länglichen zurückgekämmten Haar wirkt aristokratisch. François Simon könnte auch direkt aus Transsylvanien gekommen sein, um im Garten von Rémy Placet den unterschätzten Kellner zu mimen.

François Simon in Le fou (1970)

© cinémathèque suisse

Er ist der Charakter aus dem Universum Goretta, mit dem ich es zuerst zu tun bekomme. In Le Fou (1970), Gorettas Kinospielfilmdebüt, ist er George Plond. Jemand, der seine Arbeit verloren hat und auf Rache sinnt. Wieder nicht bösartig. Sondern wahnsinnig werdend.

Wieder sind es die Details, mit denen Goretta erzählt. Beim Gucken mache ich mir folgende Notiz: Die vielen kleinen Details, die vom Verlassen des rechten Weges künden. Der rechte Weg hört hier allerdings auf kapitalistische Parolen und das Unternehmen, für das man arbeitet, bezeichnet sich selbst als Familie. Leere Betroffenheitsgesten. Einmal verschwindet der Monsieur einfach im Graben. Er verlässt den Pfad wie selbstverständlich. Er entwendet ein Buch von der Buchhandlung, um es kurz darauf einem Fluss zuzuführen. Es geht um Gerechtigkeit. Um die stille und private Herstellung von Gerechtigkeit. Dass sie sich auch in Zügen von Verrücktheit äußert, überrascht eigentlich nicht und ist dennoch, was Goretta mit besonderer Einfühlung ins Zentrum rückt.

Man könnte Le Fou als minimalistisch bezeichnen. Der Film braucht sich nicht selbst zu erklären, er gebiert sich selbst. Der Geburtsvorgang haut mich nicht um, aber seine Selbstverständlichkeit tut es. Monsieur Plond existiert und genauso sein Schicksal. Ich muss darüber gar nicht nachdenken und auch er scheint es nicht zu müssen. Es ist unabwendbar, nicht Thema dieses Films. Es wird nicht nach Auswegen gesucht, es soll nichts anders sein, als es ist. Damit geht etwas Fatales einher, das ich gleichzeitig als sehr respektvoll empfinde. Da ist ein Regisseur, der die Größe hat, sich von seinen Figuren zu lösen. Sie achtet, auch in ihrem Siechtum.

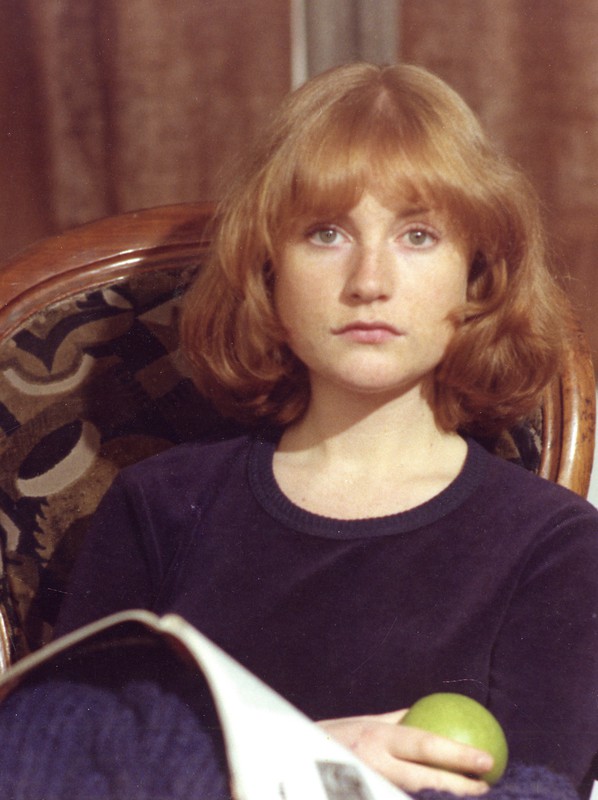

Auf die Spitze getrieben ist dieses schmerzende Vertrauen wohl in Claude Gorettas bekanntestem Film, La dentellière (1977) mit Isabelle Huppert. Auch er die Erzählung einer Auflösung. Hier in Form einer Frucht – Huppert spielt ein junges Mädchen mit Spitznamen Pomme –, die von Fäulnis ergriffen wird. Pomme spricht so gut wie nicht, und ihre Bäckchen sind rund und frisch. Es findet sich jemand, der in sie beißen möchte, der Philosophiestudent François. Er liebt den Geschmack. Und möchte doch nicht wahrhaben, dass der Apfel eben nur dieser wunderbare Apfel ist. Er möchte, dass der Apfel begreift, dass er auch eine Tarte sein könnte, Calvados, ein Gelee. Er möchte, dass Pomme sich zu mehr aufschwingt, studiert, innerhalb seiner intellektuellen Kreise gleichziehen kann.

Isabelle Huppert in La dentellière (1977)

© cinémathèque suisse

Damit sieht er an Pomme vorbei. Und die tut es ihm nach. Als Pomme den Blick von sich nimmt – ein Blick, für den es zuvor vermutlich noch nicht einmal ein Bewusstsein gegeben hat –, blickt sie ins Nichts. Als Behelf muss zuletzt eine Gedankenwelt dienen, die nichts mehr mit der Realität zu tun hat. Ein Poster von Griechenland an der Wand der Einrichtung, in der Pomme nun lebt, wird zu einer ganzen Urlaubsreise, die sie gerade mit ihrem neuen Freund unternommen hat. Jedenfalls erzählt sie das François, als der sie, von Schuldgefühlen geplagt, besucht.

Die Haltung Claude Gorettas lässt sich möglicherweise wie folgt formulieren: Den anderen sehen bedeutet zugleich auch, ihn auszuhalten. Darüber gibt es im Grunde nicht viele Wörter zu verlieren. Und mir schwant, Claude Goretta hat auch nie viele verloren. Er spricht eben doch nicht ausschließlich über das Wort. Als Erinnerung daran stelle ich mir jetzt diese Box aufs Regal.

Das Coffret Claude Goretta kann über die Webseite der Cinémathèque Suisse bezogen werden