Das querliegende Bild Ungesehene, unerhörte und ungemachte Filme: Zum zehnten Todestag von Gerhard Benedikt Friedl (1967–2009)

Hat Wolff von Amerongen Konkursdelikte begangen? (2004)

© Sixpackfilm

Im November 2004 wird Gerhard Friedls Film Hat Wolff von Amerongen Konkursdelikte begangen? auf der Duisburger Filmwoche uraufgeführt. Die als irritierende Frage betitelte Abschlussarbeit an der HFF München wird mit einer gewissen Spannung erwartet worden sein. Friedl ist in Duisburg kein Unbekannter. 1997 war dort sein mittellanger Film Knittelfeld – Stadt ohne Geschichte gezeigt und mit dem Förderpreis der deutschen Filmkritik ausgezeichnet worden. «Der Titel ist zu lang, aber der Film, mit dem Gerhard Friedl nach 7 Jahren und seinem damaligen Erfolgsfilm Knittelfeld erneut in Duisburg auftaucht, ist gut», steht zu Beginn des Diskussionsprotokolls vom 11.11.2004. Friedl scheint lieber den Film für sich selbst und den Festivaldirektor Werner Ruzicka für den Regisseur sprechen zu lassen. Die Protokollantin Diana Ebster notiert, die Diskussion sei rege gewesen, «wenn auch streckenweise ohne Beteiligung des Regisseurs, dem die Produktion, wie er sagt, noch zu nahe war». Der Film gewinnt in Duisburg zwei Preise, die Jurys loben seine formale Konsequenz und die Herausforderung, mit der er sein Publikum konfrontiert. Im Programm der documenta 12 steht später zu lesen, Friedls Langfilmdebüt sei [d]ie bemerkenswerteste Entdeckung im jüngeren deutschsprachigen Kino».

Knittelfeld und Amerongen stehen im Zentrum von Friedls schmal gebliebenem Werk und sind sich auf den ersten Blick formal so ähnlich, dass man den kürzeren Film als Vorarbeit für den längeren missverstehen könnte. Friedl hatte Handlung und Personal der beiden Filme in eine aus dem Off vorgetragene Erzählung verlegt und sie mit zwar streng komponierten, aber ohne erkennbares System montierten «dokumentarischen» Ortsaufnahmen kombiniert. Die Herausforderung an das Publikum: die Autonomisierung von Sprache und Bild wirft eine*n auf sich selbst zurück. Hör- und Sehgewohnheiten werden als Deutungsbesteck weitgehend unbrauchbar und zum Reflexionshintergrund für das eigene Erstaunen degradiert. Friedl legte in Bild und Ton offen, dass Konventionen der Narration und der Darstellung gesellschaftliche Probleme sind, die es in ihrer eigenen Domäne kritisch zu zerlegen gilt.

In Knittelfeld löste Friedl die kleine steirische Industriestadt selben Namens wortwörtlich auf: in Tableaus und horizontale Kameraschwenks, montiert mit wenig bis keinem Angebot räumlicher Kontinuität. Das fragmentierte Portrait eines Ortes an der Peripherie, der stellvertretend für viele Orte dieser Größenordnung und Lage stehen könnte. Im Off der jegliches chronologische Maß vergessende Bericht über die Schandtaten einiger Mitglieder einer Familie namens Pritz zwischen 1977 und 1996, vorgetragen im nüchternen Tonfall eines Nachrichtensprechers. Während die Aneinanderreihung der Verbrechen immer abstruser und unerträglicher wird, verschwimmt sie zusehends mit der jüngeren Wirtschaftsgeschichte der Region (Stahl), den faden Freuden des Motorsports (Formel 1) und den Transformationen des öffentlichen Raums (autogerechte Einkaufserlebnisse). In Knittelfeld diffundiert das Verbrechen in die Allgemeinheit. Gewalt wird zum pathologischen Symptom strukturschwacher Regionen und kann sich an Orten wie diesem jederzeit fortsetzen. Mögliche Tatorte vervielfachen sich, Passant*innen im Bildhintergrund werden zu potentiellen Täter*innen und Opfern.

In Amerongen entwirft die bereits aus Knittelfeld bekannte Stimme des Sprechers Matthias Hirth eine so fein verästelte wie sprunghafte Genealogie einiger Wirtschafts-, Finanz- und Politikgrößen der Bundesrepublik Deutschland. Über Flick, Thyssen, Quandt, Schreiber und Strauß bis hin zu besonders klangvollen Exemplaren wie Fritz Aurel Goergen und schließlich Otto Wolff von Amerongen sind sie miteinander verbunden durch Verwandtschaft, Konkurrenz und Komplizenschaft. Ihre Namen stehen teils für wirtschaftliche Aktivitäten, die sich bruchlos von der Weimarer Republik durch das Dritte Reich in die Bundesrepublik fortgesetzt haben. Und zugleich für hypernervöse Kreisläufe der reinen Geldmacht, deren gesichtslose Protagonist*innen aufsteigen und abstürzen, Ländergrenzen ebenso behende überschreiten wie jene von Anstand und Gesetz. Kreisläufe, in denen sich Wirtschaftsverbrechen und körperliche Gebrechen nahtlos ineinanderfügen. Die Motivwelt von Amerongen: ein verfilmtes Aktienportfolio, in dem es an nicht näher gekennzeichneten Orten in Mittel- und Westeuropa aus Tresorräumen in Operationssäle, aus dem Stahlwerk ins Gefängnis, in die Fußgängerzone und zurück auf die Stadtautobahn geht. Als konzeptioneller Torso bleibt in Knittelfeld Erprobtes stehen, entgrenzt und erweitert durch weit auseinanderliegende Drehorte, Autofahrten als zweiten Bewegungsmodus der Kamera neben den bereits bekannten horizontalen Schwenks, sowie eine Montage, die aus der Drift zwischen Wort und Bild und ihrem unvorhersehbaren Zusammenfallen ungeahntes assoziatives Potential schürft. Der Film hinterlässt bei manchen den Eindruck, als habe es jemand gewagt, unter Verwendung einfachster Mittel Kino nochmals anders zu konfigurieren und zu denken.

Knittelfeld – Stadt ohne Geschichte (1997)

© Sixpackfilm

Rund vier Jahre nach der Premiere von Amerongen zeigte Friedl gemeinsam mit der Künstlerin Laura Horelli die Videoarbeiten The ‹Frontier› Owners und Shedding Details auf einer Veranstaltung, die in Berlin von der Villa Aurora organisiert worden war. Horelli und Friedl waren im Herbst/Winter 2007 als Stipendiat*innen der Villa in Los Angeles gewesen. Im März 2009 lief Shedding Details nochmals auf der Diagonale in Graz. Die Arbeit ist das Dokument einer Gesprächs- und Übersetzungssituation, in der eine Reinigungskraft über ihren Rauswurf aus einem Hotel in Las Vegas Zeugnis ablegt. Friedl selbst ist dabei gelegentlich als nachfragender Zuhörer sicht- und hörbar. Damit schien sich, im Vergleich zu den bis dahin bekannten Arbeiten Friedls, eine andere Arbeitsweise und eine geografische Verschiebung anzukündigen.

Wege nach Amerika: Von Flick zu Frick und von Amerongen zur Arbeiterschaft

Nach Friedls Tod Anfang Juli 2009 machte die Nachricht die Runde, er habe zuletzt an einem Projekt über die Karibik gearbeitet. Die letzten öffentlich gewordenen Arbeiten gemeinsam mit Laura Horelli waren Teil einer sich über mehrere Jahre hinziehenden, in verschiedene Vorhaben auffächernden Beschäftigung mit der Geschichte und Gegenwart der Vereinigten Staaten gewesen. Bereits als im März 2006 Hat Wolff vom Amerongen Konkursdelikte begangen? ins Kino kam, war Friedl mitten in der Entwicklung eines Projekts, das sich um die Hochzeit des Industriekapitalismus in den USA Ende des 19. Jahrhunderts und ihre Effekte auf das 21. Jahrhundert drehen sollte.

Zu diesem nicht realisierten Projekt sind im Archiv des Österreichischen Filmmuseums Exposés und Korrespondenz mit der Produktionsfirma Mischief Films, Berichte an Förderinstitutionen, sowie eine Mappe mit während der Recherche erstellten Panoramafotos erhalten (von denen im Folgenden eine Auswahl zu sehen ist). Anhand dieser Unterlagen lässt sich ansatzweise nachvollziehen, wie Friedl seine Arbeit und sein Anliegen vorgestellt hat, aber auch, wie der dort formulierte Anspruch in Konflikt mit Produktionsbedingungen und den Erwartungen an die eigenen Recherchen geraten ist. Zwischen 2005 und 2007 entstanden verschiedene Fassungen von Projektbeschreibungen unter verschiedenen Arbeitstiteln: Baltimore & Ohio (2005) scheint eine Vorstufe zu Panik von 1894 (ebenfalls 2005) gewesen zu sein. 2007 hieß das Projekt Panik von ’94 und sollte auf der Suche nach Finanzierungspartner*innen bei DOKLeipzig vorgestellt werden.

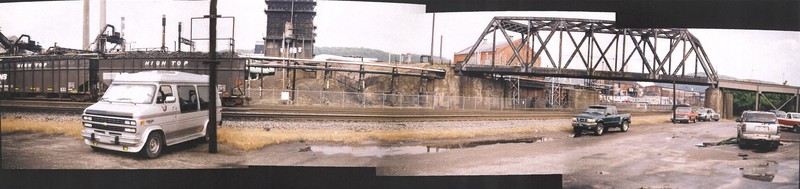

Pittsburgh, Pennsylvania (Gerhard Friedl, 2007)

© Sammlung Österreichisches Filmmuseum

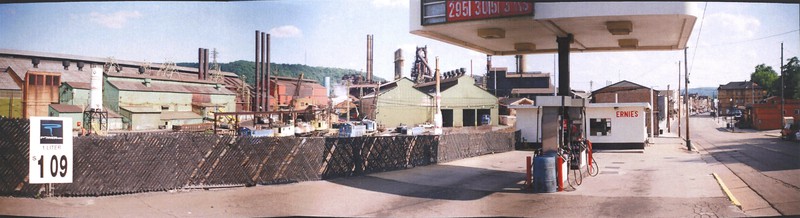

Braddock, Pennsylvania (Gerhard Friedl, 2007)

© Sammlung Österreichisches Filmmuseum

Rückblickend scheint es, als hätten sich Orts- und Zeitbezug von Panik bereits in Amerongenvage angekündigt. Dort legt der Name des titelgebenden Otto Wolff von Amerongen, wenn er nach 52 Minuten endlich im Libretto des Voice-Over erscheint, eine Spur: Die älteste Maschine des Stahlwerks, das Amerongen sich in Texas zugelegt hatte, war aus dem Jahr 1898. Aus dem Film, der einen durch mehr oder weniger legale Transaktionen zusammengeschnürten europäischen Wirtschaftsraum im 20. Jahrhundert entwarf, ergab sich – unwillkürlich und folgerichtig, möchte man annehmen – ein Projekt, das den Weg der USA zur ökonomischen Weltmacht nachzeichnen sollte. Eine weitere frühe Verbindungslinie in die Vereinigten Staaten zeigt sich in Friedls Beschäftigung mit den Arbeiten der US-amerikanischen Fotografen Lewis Baltz und Stephen Shore. Deren «[s]achliche, umschauende, stabile Bilder, die ihren Gegenstand, ihren Ort nachgerade lesend erfassen», sollten Inspiration für die Kameraarbeit von Amerongenwerden und waren es bereits für Knittelfeldgewesen. Einige Monate vor dem Beginn der Dreharbeiten für Knittelfeldveröffentlichte Friedl 1995 unter dem Titel «Die Amerikaner» eine Ausstellungskritik in der Camera Austria. Friedl beschrieb ein überhistorisches Nebeneinander zweier Positionen , das er in Shores Fotografien entdeckt hatte, und das durch die Differenz zwischen seinen Motiven und ihren jenseits des Bildes liegenden Bezügen ermöglicht werde. Bei Baltz fand er einen Hang zur Serialität und zu «stringenten formalen Vorgaben». Formale Stringenz, Reihung, Nachbarschaft des geschichtlich Unvereinbaren entlang der Sichtbarkeitsgrenze – Bausteine für Friedls Kino (made in USA).

Gemeinsam mit jenen Texten, die Friedl für Amerongengeschrieben hatte, als dieser noch im Projektstadium war, sind die Dokumente zu Panik aufschlussreiches Material, um über unterschiedliche Aggregatzustände von Filmen nachzudenken. Der imaginierte Film, der die längste Zeit form- und wandelbar bleibt; und der realisierte Film, der schließlich auf der Leinwand sichtbar wird. Dazwischen: Irrwege, Enttäuschungen, pragmatische Neuorientierungen, und das latente Risiko, dass der vorgestellte Film dauerhaft unsichtbar bleiben wird.

Ursprung von Amerongen war Friedls Beschäftigung mit Friedrich Flick und seinen Nachkommen gewesen. Im Mai 1998 schrieb er an Rudolf Barmettler, seinen Kommilitonen an der HFF München und Kameramann von Knittelfeld, der sich zur selben Zeit mit den OMGUS-Untersuchungsberichten befasste, er träume «von 120 Minuten hartem Stoff Wirtschaftsgeschichte». Werner Dütsch, der das Projekt später für den WDR redaktionell betreute, habe besorgt nachgefragt, «ob auch Menschen zu sehen sein werden». Friedl versuchte, diese (nach Knittelfeld berechtigte) Sorge zu zerstreuen, und erwähnte im selben Brief, dass er erwäge, mit Schauspieler*innen zu arbeiten. Knapp drei Jahre später jedoch reflektierte er die Entscheidung, auch in diesem neuen Projekt ähnlich wie in Knittelfeld vorzugehen, folgendermaßen: Friedl wollte Distanz nehmen vom unwillkürlich Denunziatorischen, das ein Film über den Arisierungs-, Kriegs- und Nachkriegsprofiteur Flick mit sich bringen würde. Denn den eigentlichen Skandal sah er in den größeren Zusammenhängen, die sich um ein leeres Zentrum spönnen, und in denen Flick nur ein Name unter vielen sei – wenn auch ein unter numerischen Gesichtspunkten (Größe des Vermögens, Kürze der verbüßten Haftjahre) äußerst bemerkenswerter. Das vermeintliche Vakuum im Zentrum benannte Friedl in einem Treatment von 2001 als Vorstellung einer mal strafend zuschlagenden, mal sich zurückziehenden «‹unsichtbaren Hand› des Marktes». Eine geradezu magische Komponente, «ganz im Sinne des einzig verbindlichen Dogmas des Magischen: das Sichtbare nämlich als eine Äußerung des Unsichtbaren zu begreifen». Friedl setzte dieser Konzeption dessen, was im Kern einer auf alle Lebensbereiche expandierenden Wirtschaftsordnung arbeitet, einen vorläufigen Projekttitel entgegen: Tote Arbeit – ein Begriff, mit dem Marx und Engels die Substanz des Kapitals als reinen Mehrwert des Geldes beschrieben haben. Konträr zum Hokuspokus bestehender Wirtschaftserzählungen, die den Lauf der Dinge als unausweichlich darstellen, sollte mit dem Film der Versuch unternommen werden, «die Nachhaltigkeit des Gewesenen im Jetzt aufzuzeigen». Friedls Pläne für Tote Arbeit gingen stellenweise weit über das hinaus, was sich schließlich in Amerongenmaterialisierte. Neben konkreten Firmenpleiten und Krisen verschiedener Industriezweige in der BRD zwischen 1973 und 1983 sollten die Staatspleiten der DDRund Brasiliens 1982 Teil des Films werden. Friedl wollte Archivmaterial abbilden. Radioberichte, Interviews, Musik sollten verwendet werden, eine zweite Sprecherstimme sollte es geben. Gedreht werden sollte nicht nur in Deutschland und Österreich, sondern auch in den USA. Antragsprosa und eigener Anspruch sind in der Textgattung Treatment nicht immer leicht auseinanderzuhalten. In Amerongen gibt es kein in den USA gedrehtes Material, keine Schauspieler*innen, kein Archivmaterial, keine Musik. Bei harter Wirtschaftsgeschichte blieb es allerdings, und die Härte des Stoffs hatte sich in eine Form verwandelt, die maximal verdichtet, widerständig und soghaft zugleich ist.

Auch Panik war als Projekt monumentaler Größe angelegt. Nichts Geringeres als einen «Beitrag zur Freilegung der Entstehung des Doppels Demokratie/Kapitalismus und damit der sogenannten Globalisierung» kündigte Friedl in der Projektbeschreibung von 2007 an. Eine Erzählung über die Ballung wirtschaftlicher Macht und die Arbeitskämpfe in den USA während des späten 19. und frühen 20. Jahrhunderts sollte sich über Aufnahmen der Originalschauplätze der historischen Ereignisse zu Beginn des 21. Jahrhunderts legen. «Mikrobeziehungen» von Sprache und Bild sollten durchblicken lassen auf die Geschichtlichkeit der global dominierenden Wirtschafts- und Arbeitsformen. Im Textbuchauszug der Projektbeschreibung Panik von 1894 aus dem Dezember 2005 scheinen Flick und sein jüngster Sohn, der in Amerongen unter dem schnittigen Akronym FKF firmierte, den ähnlich klingenden Henry Clay Frick als entfernten Vorfahren zur Zeit des fin de siècle in den Vereinigten Staaten gefunden zu haben.

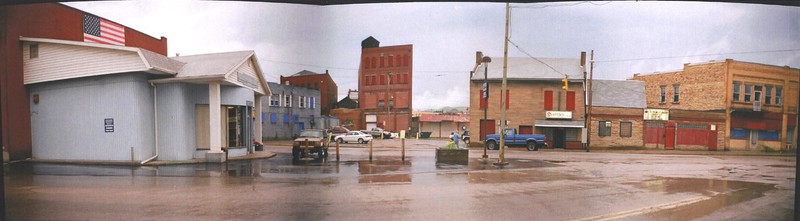

Steubenville, Ohio (Gerhard Friedl, 2007)

© Sammlung Österreichisches Filmmuseum

Auch Frick ist nur einer von vielen in der Ahnengalerie von US-amerikanischen Industriellen und Finanziers, zwischen Carnegie, Rockefeller, Gould, Vanderbilt und J. P. Morgan. Doch bei Friedl ging es nie um die Taten eines historisch und physisch einhegbaren Individuums, sondern um Namensträger*innen als Agent*innen einer sich fortschreibenden, ausufernden Gewalt, die unter manchmal nur geringfügig anderen Namen zu anderen Zeiten weiter ihr Unwesen treiben. Wiedergängertum als alternatives Geschichtsmodell.

In Panik wollte Friedl den vertraut klingenden Namen der Mächtigen die weitgehend unbekannten Namen der Arbeiter*innen entgegenstellen, die zur selben Zeit für bessere Arbeitsbedingungen gekämpft hatten. Er verband die Antagonist*innen durch den Begriff der «Panik»: der Übergang vom Industrie- zum Finanzkapitalismus war von mehreren Börsenpaniken geprägt, deren Effekte mittels Lohnkürzung und Entlassung an die Arbeiterschaft weitergereicht wurden. Versuche, die resultierenden Arbeitskämpfe niederzuschlagen, endeten wiederum in Massenpaniken. Womit Friedl nach Amerongeneinmal mehr den Kapitalismus als affektgeleiteten, nervösen Metabolismus beschrieb.

Waren in Amerongen die Arbeiter*innen noch anonyme Objekte der triebhaften Transaktionen der Namhaften und bewegliche Elemente einer Topografie, in die sich die Effekte dieses Wirtschaftstreibens eingeschrieben haben, so sollten sie in Panik als Akteur*innen der Geschichte benannt werden: «August Spies, Albert Parsons, Adolph Fischer, George Engel, Louis Lingg, Michael Schwab, Samuel Fielden, und Oscar Neebe.» Eine markante Verschiebung, zu der Friedl in der Projektbeschreibung von 2005 schrieb, man dürfe «die Geschichte, insbesondere auch die der Niederlagen, nicht einfach sich selbst überlasse ».

Das sollte sich auch formal bemerkbar machen. Friedl bezog sich explizit auf die mit Knittelfeld und Amerongen erfolgreich erprobte Arbeitsweise, mit dem Unterschied jedoch, dass Panik zunächst mehrstimmig erzählt werden sollte. Wie bereits bei Tote Arbeit / Amerongen ist der Offtext in Verszeilen gesetzt; in der Projektbeschreibung mit dem Titel Baltimore & Ohio schrieb Friedl, der Film werde «Protokoll, Analyse und Ballade.»

Zur Produktivität von Verbrechen und strikes

Mit der Integration der Arbeiter*innen als geschichtliche Akteur*innen in die Erzählung von Panik peilte Friedl möglicherweise eine Synthese der Figurenrepertoires von Knittelfeld und Amerongen an. Gemeinsam bilden sie das A und O des Ensembles kapitalistischer Produktionszusammenhänge: in Knittelfeld lokal gebundene Arbeitnehmer*innen und Konsument*innen, in Amerongen Arbeitgeber*innen, Finanziers und Produzent*innen, die sich frei zwischen den Orten der Geldvermehrung und -vernichtung bewegen. Hier die lebendige, dort die tote Arbeit.

Die Koexistenz von ortsfesten Arbeitskräften und kosmopolitischen Bossen, von randständigen (Post-)Industriestädten und globalisierten Nicht-Orten sichert die Fortdauer des ökonomischen Systems. Entsprechend verschaltete Friedl Produktion und Reproduktion miteinander, indem er die jeweiligen Klassenvertreter*innen der Filme als Teile kompliziert verzweigter Dynastien entwarf. Die Dynastien von Knittelfeld und Amerongen zeichnen sich durch ihre hohe kriminelle Energie aus: «Die abstrusen Verbrechen einer gewissen Familie Pritz aus Knittelfeld scheinen in Friedls neuem Film wie eine böse Saat aufgegangen zu sein, für die deutsches Großkapital den optimalen Nährboden bietet», schrieb Georg Wasner 2005 in der kolik zu Amerongen. Verbrechen ist das verbindende Element, das Kräfte freisetzt, die gleichermaßen produktiv und destruktiv sind. So gesehen erscheinen die beiden Filme wie exemplarische Kinofassungen von Marx’ Abschweifung: (Über produktive Arbeit), einem kurzen Essay zu den «Einwirkungen des Verbrechers auf die Entwicklung der Produktivkraft». Dort heißt es, der Verbrecher als Repräsentant des Bösen sei Ausgangspunkt und Ansporn aller gesellschaftlichen Entwicklungen, die darauf abzielten, die bürgerliche Ordnung zu sichern und Eigentum zu schützen: «Das Verbrechen, durch die stets neuen Mittel des Angriffs auf das Eigentum, ruft stets neue Verteidigungsmittel ins Leben und wirkt damit ganz so produktiv wie strikes auf Erfindung von Maschinen. Und verläßt man die Sphäre des Privatverbrechens. Ohne nationale Verbrechen, wäre je der Weltmarkt entstanden? Ja, auch nur Nationen?»

Ist es in Knittelfeld das Privatverbrechen, das in den Bereich des Öffentlichen ragt, sind es in Amerongen Wirtschaftsverbrechen auf nationaler und internationaler Ebene, deren Effekte sich in den Raum des Privaten fortsetzen. In Panik sollte nun also Widerstand gegen radikale Unternehmerschaft – sprich: organisiertes Verbrechen erster Güte und globaler Exportschlager-to-be – ins Zentrum rücken. Widerstand, der wiederum selbst kriminalisiert wurde, um mutmaßlich noch weniger legale Gegenmaßnahmen zu legitimieren. Im Textbuchauszug von Panik lässt Henry Clay Frick die Besetzung eines Stahlwerks durch Arbeiter*innen mithilfe des privaten Sicherheitsdienstes Pinkerton’s National Detective Agency bekämpfen. Friedl verwies auf die Kontinuität (und man muss dazu sagen: die operative Entgrenzung) ähnlicher Einsätze, z. B. durch den privaten Militärdienstleister Blackwater. Explizit erwähnte er jedoch auch die «Sozialpolitik des 20. Jahrhunderts» als langfristiges Resultat der historischen Arbeitskämpfe in den USA.

Mit dem Bezug ins ausgehende 19. Jahrhundert setzte Friedl einen Nullpunkt, von dem aus sich Entwicklungen bis in die Gegenwart nachzeichnen lassen sollten. Implizit ist dieser Nullpunkt auch Ausgangspunkt einiger Charakteristika von Friedls früheren Filmen. Das ausgehende 19. Jahrhundert brachte neben dem Kino auch das Automobil hervor, die gemeinsam im 20. Jahrhundert Wahrnehmung und Raumerfahrung ebenso fundamental veränderten, wie sie dazu beigetragen haben, neue Formen der Arbeitsorganisation und der Öffentlichkeit in einem Setting miteinander konkurrierender Nationalökonomien herauszubilden.

New Liverpool, Ohio (Gerhard Friedl, 2007)

© Sammlung Österreichisches Filmmuseum

In den Offtexten von Knittelfeld und Amerongen ist das Automobil omnipräsent. Als Kippmoment von Triumph und Schmach Österreichs in Person eines Niki Lauda oder in Gestalt des gescheiterten Projekts «Austroporsche», dem missglückten Antwortversuch auf globalen Wettbewerbsdruck. Als Tiefpunkte der Verquickung von Industrie, Politik und Öffentlichkeit repräsentiert durch verschiedene Herren aus der Familie von Brauchitsch, die mal Autorennen fahren, mal Truppen kommandieren, mal an Parteispenden zur politischen Landschaftspflege beteiligt sind, sowie den Autorezensenten und deutschen Schattenkanzler FJS. Ähnliche Spuren lassen sich bis in die visuelle Peripherie von Amerongen verfolgen. Auf dem Filmposter ist ein Motorsportpilot freigestellt vor rotem Hintergrund zu sehen, der sich gerade seine Sturmhaube über den Kopf zieht. Doch besonders mit der Beschränkung seiner Kameraoperationen auf so archaisch wie ausgetüftelt wirkende Kombinationen von Tableau, Schwenk und (Auto-)Fahrt warf Friedl sein Kino immer wieder an diesen Nullpunkt zurück. Als ob es darum ging, von dort aus die grundlegenden Elemente der Erfahrung «20. Jahrhundert» nochmals sehend und hörend zu entdecken.

Das querliegende Bild

Die Panoramabilder aus der im Jahr 2007 an die Projektbeschreibung von Panik angehängten Fotomappe haben einen eigenartigen Charakter. Mit einer Kleinbildkamera gemacht, sind sie wohl am Computer aus Einzelbildern zusammengesetzt worden. Friedls paradigmatische Kameraoperation, der horizontale Schwenk, wird damit grob in seine Bewegungsabschnitte aufgelöst und durch das photo stitching zugleich auf einen Blick sichtbar. Im Text der Projektbeschreibung von 2007 verwies Friedl auf eine Mediengeschichte, die vor dem von ihm gesetzten Nullpunkt liegt: «Geschichte verdinglicht gewissermaßen im Filmbild. Damit hat sich die mediale Bruchstelle zur filmlosen Zeit vor der Erfindung des Films vertieft. Das 19. Jahrhundert beispielsweise scheint zunehmend bildlos und schal. Der Film Panik von 94 bemüht sich um das Bild, das quer zu dieser Zäsur liegt.»

Knittelfeld und Amerongen sind gelegentlich mit dem Begriff «Landschaft» in Verbindung gebracht worden. Ein Begriff, der nicht zum Vokabular gehörte, mit dem Friedl seine Arbeiten beschrieb, und der doch schwer von der Hand zu weisen ist. Neben Einstellungen, die tatsächlich nahe am klassischen Motivkanon des Landschaftsbilds liegen, zeigt sich eine abstraktere Form des Landschaftlichen in Bildfeldern, die, von menschlichen Subjekten entleert, stets Horizontalität und Flachheit betonen. Friedls schweifende Kamera macht Landschaft zum Blickprinzip, das gleichgültig allem dieselbe Aufmerksamkeit zukommen lässt und sich in Amerongenin Innenräume fortsetzt.

In den Panoramabildern aus der Panik-Recherche finden sich Anzeichen der wahrnehmungs- und medienhistorischen Dimensionen von Landschaft, die Verbindung zur «filmlosen Zeit» aufnehmen. Sie liegen zugleich vor dem Film (als Panoramen und Fotos) und nach dem Film (als Fossil eines friedlschen Schwenks). Wie viel vorfilmisches Bild mag in einem Landschaftsbild im Kino stecken? Ohne hier tiefer in die Theorie einzusteigen: Wenn das (Bild-)Konzept «Landschaft» eine Reaktion auf technischen und gesellschaftlichen Fortschritt war und diesen allmählich verinnerlicht hat, könnte nicht das filmische Landschaftsbild umgekehrt als eines betrachtet werden, das Spuren der medialen, gesellschaftlichen und technologischen Transformationen der Moderne in sich aufbewahrt? Das also jeweils veränderliche Anteile seiner Vorgängermedien mitbringt, sowie der ganzen Bandbreite an utopischen und dystopischen Deutungen dessen, was Landschaft ist und wofür sie steht. Liegt das Landschaftsbild im Film, frei nach Friedl, also quer zum medialen Einschnitt Kino, indem es alle Aufladungen, die es im Lauf seiner Geschichte erfahren hat, latent in sich trägt?

Wiederholt hatte Friedl eine Art empirisches Vorgehen für sich reklamiert, das sich an seinen Gegenständen zu orientieren habe, um ihnen gerecht zu werden, und so aus Inhalt Form zu generieren. Es gehe darum, sich und den Kinoapparat in ein angemessenes Verhältnis zu den Dingen zu setzen. Gegenüber dem Gegenstand Hochkapitalismus hieß das: «Faszination und Abscheu». Eine Ambivalenz, ganz ähnlich dem flüchtigen Gemisch der Leidenschaften des Unnatürlichen, das Lorraine Daston in ihrem Aufsatz Gegen die Natur angesichts der Störung oder des Zusammenbrechens einer als natürlich angenommenen Ordnung beschreibt: «Zweifel (‹Geschieht das wirklich?›) und gleichzeitig überstandenen Zweifel (‹Es geschieht – entsetzlicherweise, schrecklicherweise, erstaunlicherweise – wirklich!›) in sich zu registrieren, ist ein sehr ausgeprägter Bewusstseinszustand […] Entsetzen, Schrecken und Staunen bestätigen, je nachdem welche der natürlichen Ordnungen verletzt wird, dass das Unmögliche tatsächlich eingetreten ist.»

In Friedls Filmen ist die Ordnung, die da allmählich an sich selbst zerbricht, ein System, das seine Neurosen und Gewaltausbrüche mal als logisch, mal als nicht zu verhindern, immer jedoch als alternativlos zu verkaufen weiß. Als wären sie Naturgesetz. Entmystifizierung wäre wohl der falsche Begriff für Friedls Arbeit daran, das leere Zentrum dieser Ordnung zu beschreiben. War Friedls Zusammenhangsmaschine einmal gestartet, wurde alles immer geheimnisvoller und kryptischer – aber eben auch immer weniger selbstverständlich, bis sich der krisenhaft-gestörte Charakter dieser Zusammenhänge als eigentlicher Zustand vermittelt hatte. Friedl hat bei der Beschreibung seiner Vorhaben auch andere naheliegende Wörter mit der Vorsilbe «Ent-» ausgespart. Im Zusammenhang mit Amerongenging es ihm dagegen immer wieder um «Erfahrbarkeit» – der Bodenlosigkeit, der Aktualität des Vergangenen, des Sehens als technischem Vorgang, des Films selbst.

North Adams, Massachusetts (Gerhard Friedl, 2007)

© Sammlung Österreichisches Filmmuseum

Albany, New York (Gerhard Friedl, 2007)

© Sammlung Österreichisches Filmmuseum

Die Option «Erfahrbarkeit» scheint sich für Friedl bei der Arbeit an Panik allmählich am Gegenstand zerrieben zu haben. Anfang 2008 schrieb er in einem Abschlussbericht an eine Förderinstitution, dass das Projekt in der angedachten Form nicht realisierbar sein werde. Die Quellenlage sei nicht wie erwartet und der erhoffte Durchblick aus dem 21. ins 19. Jahrhundert war offenbar abgerissen und verbaut. Im selben Bericht erwähnte Friedl, dass sich zwischenzeitlich aus der Recherche ein neues Projekt über Las Vegas und die gewerkschaftliche Organisation von Hotel- und Kasinoarbeiter*innen entwickelt habe. Das Projekt in Zusammenarbeit mit Laura Horelli trug zunächst den Titel CU Local 226, firmierte in abgewandelter Form unter Caesars Flamingo Sahara, und resultierte in Shedding Details als «Nebenprodukt». Einige Monate später schrieb Friedl ein letztes Exposé namens Buffalo, New York, das Elemente aus Panik in neuen Zusammenhängen wieder aufgriff. Friedl wollte die erste Exekution auf dem elektrischen Stuhl mit der Ermordung des US-Präsidenten McKinley durch einen Anarchisten und deren weitere Auswirkungen auf geopolitische Verhältnisse in Verbindung setzen. Es sollte, wie bei den früheren Projekten, aus singulären Momenten der Geschichte ins Allgemeine und in die Gegenwart gehen. Aus einer Ansammlung von Punkten gewaltige Strukturen zu erschließen war Friedls Begabung und möglicherweise auch so etwas wie ein politisches Programm.

Seine unrealisierten Arbeiten bleiben Spuren eines Filmschaffens, das sich als gesellschaftliche Praxis begriff, und dessen Aufgabe Friedl darin sah, bestehenden Bildern und Erinnerungen widerständige Formen entgegenzusetzen. Als sichtbarer Teil dieser Praxis sind seine fertiggestellten Filme immer wieder aufs Neue von radikaler Aktualität. Einige Monate nach Friedls Tod schrieb jemand, der ihn persönlich kennengelernt hatte, ins Forum der cargo-Website: «Ich kenne keinen seiner Filme. Ein Zustand, der nicht anhalten wird.»

Im Oktober 2019 erscheint das Buch Gerhard Friedl (hg. von Volker Pantenburg) in der Reihe «FilmmuseumSynemaPublikationen» des ÖFM. Es enthält Friedls Texte über Kino und zeitgenössische Kunst sowie Gespräche mit Leuten, die an seinen Filmen und nichtrealisierten Projekten beteiligt waren. Ergänzt wird der Band durch arbeitsbezogene Briefe, E-Mails, Chat-Protokolle sowie Fotografien, die u. a. während den Dreharbeiten zu Hat Wolff von Amerongen Konkursdelikte begangen? entstanden sind.

Herzlichen Dank an Eszter Kondor und Roland Fischer-Briand für die Bereitstellung der Bilder und Texte Friedls aus dem Archiv des ÖFM, an Laura Horelli für die Sichtungskopie von Shedding Details, an Georg Wasner für Text- und Ideentransfers, sowie an Volker Pantenburg für den fortwährenden Gedanken- und Materialaustausch zu Friedls Werk, insbesondere für die Unterlagen zu Tote Arbeit und das Transkript eines Gesprächs mit Rudolf Barmettler, in dem dieser aus dem erwähnten Brief zitiert.