Sokrates des Kinos Der Kritiker als Müßiggänger und Conférencier: Über Jean Douchet

Seine hervorstechendste Eigenschaft? Die Genusssucht, wie Jean Douchet unumwunden zugibt. Der Hedonist unter den französischen Filmkritikern muss keine zwei Sekunden überlegen, bevor ihm einfällt, welche Mahlzeit ihn in der Geschichte des Kinos am meisten betört hat: das Familienpicknick in Jean Renoirs Une partie de campagne (1936). Wie dankbar war er damals Roberto Rossellini, als dieser während eines Paris-Besuchs die untragbaren kulinarischen Zustände im Umfeld der Cahiers du cinéma ansprach. Mit Douchet und seinen Mitstreitern ließen sich zwar anregende Diskussionen führen, doch das Essen, das dabei aufgetischt wurde, vermochte es, noch den asketischsten Cineasten in die Flucht zu schlagen. Im Anfang dieses Jahres in den französischen Kinos angelaufenen Dokumentarfilm Jean Douchet, l’enfant agité (2018) gewährt der mittlerweile 89-jährige freimütig Einblick in Leben und Werk. Eine rote Linie zieht er allein beim Essen mit Freunden. Im Restaurant bleibt die Kamera aus, zum bloßen Abfilmen ist ihm der lukullische Müßiggang schlicht zu wichtig.

Im Dunstkreis der Nouvelle Vague gehört Douchet möglicherweise zu den kleineren, sicher aber zu den unbekannteren Hausnummern. Nach dem Krieg studierte er an der Sorbonne Philosophie, besuchte die Vorlesungen von Merleau-Ponty, zeigte sich jedoch besonders empfänglich für die Gedankenwelt von Gaston Bachelard, der sich schon deshalb von den staubtrockenen Kathederphilosophen unterschied, weil er nicht müde wurde, für die Fantasie als lebensgestaltende und lebensrettende Kraft Partei zu ergreifen. Douchet liebte das Nachtleben, besuchte Bars und Varieté-Shows. 1950 verschlägt es ihn auf das Festival du Film maudit: Auf der Zugfahrt nach Biarritz trifft er Éric Rohmer, während der Rückfahrt im Auto lernt der zwanzigjährige Douchet François Truffaut kennen. Mitfahrgelegenheiten, die Geschichte machen sollten. Noch im selben Jahr bietet ihm Rohmer eine Mitarbeit bei der Gazette du cinéma an, wo ihm auch Jean-Luc Godard und Jacques Rivette über den Weg laufen. Was so vielversprechend beginnt, wird jäh unterbrochen: Douchet muss seinen Militärdienst ableisten, anschließend verzögert sich seine Rückkehr nach Paris bis 1957, da seine Familie ihn in seine Heimatstadt Arras zurückbeordert, um Erbstreitigkeiten zu schlichten.

Es dauert nicht lange, bis Douchet, dem laut Selbstauskunft das Schreiben keine große Freude bereitet, sich als Kritiker hervortut. Sein erster Artikel in den Cahiers du cinéma erscheint im März 1958, zudem ist er seit 1959 auch für die Filmbesprechungen in der Wochenzeitschrift Arts zuständig. In seinem vielbeachteten Essay «L’art d’aimer» legte er seine emphatische Auffassung der Kritik dar. Die Rezensenten der großen französischen Tageszeitungen verstanden sich bis dato oft als Schulmeister, die Noten an Filme verteilen. Niemals wäre es Kulturjournalisten in den Sinn kommen, sich als Gegenüber und Gesprächspartner der Filmemacher in Stellung zu bringen. Exemplarisch die Haltung des Kritikers Pierre Marcabru, der im konservativen Figaro schrieb: «Werfen sie alle in Paris erschienenen Filmkritiken in einen Brunnen. Deckel drauf, bis nichts mehr zuckt. Das freie, in sich ruhende, unschuldige Kino wird auch weiterhin unbekümmert seinen Weg gehen.» Davon setzte sich Douchet ebenso ab wie von den politisch überformten Verdikten der Zeitschrift L’Écran français, die seit 1950 vollständig unter die Fuchtel der kommunistischen Partei geraten war und in den Texten der Cahiers vor allem einen bürgerlichen Formalismus erkannte, der Inhalten gleichgültig gegenüber steht. Für Douchet sind Filmkunst und -kritik zutiefst miteinander verschränkt. Kritiker hängen sich nicht im Nachgang an Werke, sie nähern sich ihnen in schöpferischer Absicht. Filme beurteilen sie nur insofern, als sie «die Einschätzung, die der Regisseur seiner eigenen Arbeit zugrunde legt», herausstellen. Nur aus dem besonderen Mikrokosmos der Cahiers erschließt sich eine solche Herangehensweise: filmemachende Kritiker, lesende und schreibende Regisseure – kein Wunder, dass die écriture zum alles entscheidenden Kriterium wurde, von der das Scheitern oder Gelingen von Text und Film gleichermaßen abhing. Und da gingen die Meinungen bald weit auseinander.

1963 setzen sich Rivette und Truffaut mit ihrer Forderung nach radikaler Moderne in den Cahiers durch, Rohmer, dem man klassizistische Neigungen nachsagte, musste gehen, kurz darauf nahm Douchet, der sich den gleichen Vorwürfen ausgesetzt sah, ebenfalls seinen Hut. Das hatte auch sein Positives, denn nun konnte er sich in aller Ruhe in sein Buch-Projekt vertiefen. Die Éditions de l’Herne hatten 1962 eine Hitchcock-Monografie bei ihm in Auftrag gegeben – Douchet legt noch heute Wert darauf, dass er nie aus freien Stücken, sondern nur auf Bestellung arbeitet –, zudem hatte Hitchcock, der es nie versäumte, sich den Cahiers gegenüber für seine Aufwertung zum Auteur erkenntlich zu zeigen, Douchet zu sich nach Hollywood eingeladen. Die Interviewtranskripte gingen verloren, das Buch erschien trotzdem und musste sich in einem dicht gedrängten Feld behaupten: Auch Truffaut, Chabrol und Rohmer hatten Veröffentlichungen zu Hitchcock am Start. Douchets Alleinstellungsmerkmal? Die These, dass Hitchcocks Oeuvre spätestens seit Vertigo (1959) ganz im Zeichen des Okkultismus stand, nicht etwa im Sinne von Riten, die das Übersinnliche beschwören, sondern als akribisch ausgearbeitete filmische Erkenntnismethode, deren formale Entsprechung der Moment des Suspense ist.

Als Regisseur kennt man Douchet vor allem für Saint-Germain-des-Prés, ein Stadtteilporträt, das im Verbund mit fünf anderen (von Jean Rouch, Jean-Daniel Pollet, Eric Rohmer, Jean-Luc Godard, Claude Chabrol) ein Panorama der französischen Metropole im Geist der Nouvelle Vague auffächert: Paris vu par… (1965). Unter der Anleitung des Produzenten Barbet Schroeder hieß das: Das Ästhetische sollte die ökonomischen Zwänge des Filmemachens nicht ausblenden, sondern sich an diesen entlang hangeln und in ihrer Nähe zur vollen Entfaltung kommen. Penibel achtete Schroeder darauf, dass sämtliche Beiträge sich um finanzielle Unterstützung durch die «prime à la qualité» bemühten, mit der sich seit 1953 Gelder für künstlerisch wertvolle Kurzfilme einwerben ließen, damit kostendeckend gearbeitet werden konnte. Sparsamer Einsatz technischer Mittel, keine professionellen Schauspieler – nicht jeder der sechs Regisseure zog sich das Korsett dieser Vorgaben über. Dieses Kaleidoskop der Nouvelle Vague bildete zugleich eine Art Schlusspunkt. Für Douchet war das nur folgerichtig: Sie begann in Paris und sie endete mit einem Film über die Stadt. Die Presse bemängelte an Saint-Germain-des-Prés, dass die wechselvolle Geschichte einer Verführung zwischen einer wohlhabenden jungen Amerikanerin und dem hinreißenden Sohn eines Botschafters, die so offensichtlich dem schönen Schein und der Energie der Großstadt nachspüren will, streckenweise seltsam blutleer wirkt. Diese Einschätzung muss man nicht teilen, nachvollziehen lässt sie sich allemal.

Auch Et crac! (1969) sollte Teil eines Episodenfilms werden, der indes nie fertiggestellt wurde, weshalb Douchets Beitrag als eigenständiger Kurzfilm in die Kinos kam. Die Revolte von 68, an der sich Douchet mit Enthusiasmus und Bonhomie beteiligte, hat darin deutliche Spuren hinterlassen. Der Film spielt Variationen zum Thema «rupture» durch, die von Sollbruchstellen in wissenschaftlichen Experimenten, Trennungen im Beziehungsleben bis hin zu gesellschaftlichen Umwälzungen reichen. Gesellschaftliche Aufstiegserwartungen werden gnadenlos ins Lächerliche gezogen, denn «Verantwortungsbewusstsein an den Tag zu legen, heißt das Schicksal der anderen in die Hand zu nehmen», wie eine junge Führungskraft im Film mitteilt. Die Darbietungen der Akteure sind reichlich übersteuert, einzig Bulle Ogier, die ihre Figur bis an den Rand eines aberwitzigen Irrsinns drängt und es buchstäblich scheppern lässt, schlägt daraus Kapital und sticht aus dem Ensemble heraus. Obwohl Douchet mit großer Fingerfertigkeit ans Werk geht, hinterlassen seine Filme den Eindruck von Stilübungen. Er hätte als Regisseur mehr aus sich machen können, räumt er ein, aber Priorität genossen nun mal die Freuden des Lebens, die sich mit der nervenraubenden Existenz hinter der Kamera nur schwer hätten vereinbaren lassen.

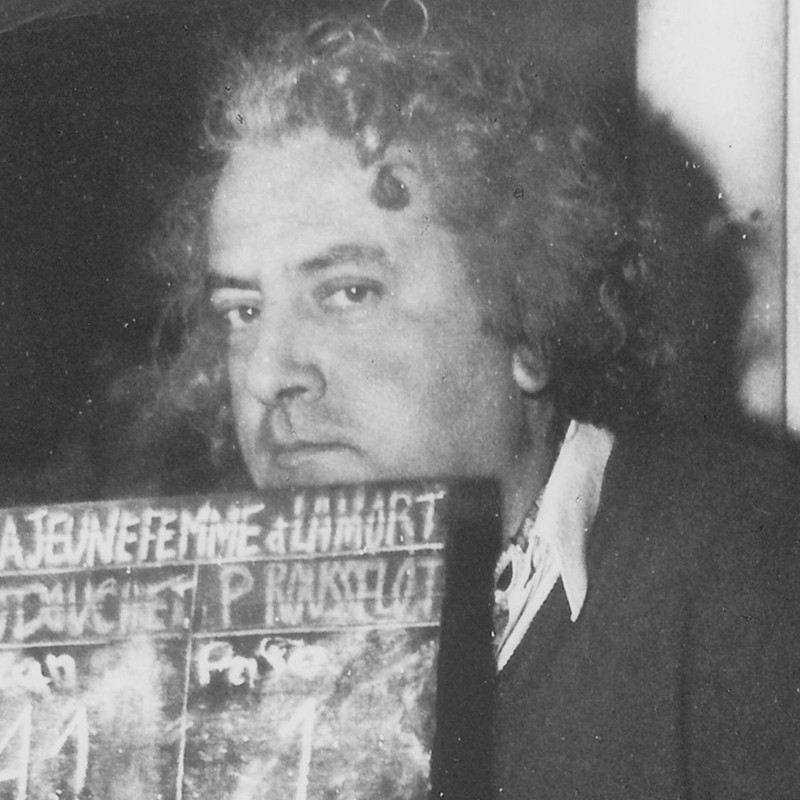

Damit nicht genug: Douchet brüstet sich gern damit, unter allen lausigen Schauspielern der mit Abstand lausigste zu sein. Dafür war er stets im richtigen, zumeist kurzen Augenblick am richtigen filmischen Ort. In Truffauts Les Quatre Cents Coups (1959) spielt er den Liebhaber von Madame Doinel; der junge Antoine läuft dem heimlichen Paar zufällig auf der Straße über den Weg. In Jean Eustaches La maman et la putain (1973) unterhält er sich, sehr zum Missfallen von Jean-Pierre Léauds Alexandre, angeregt mit Véronique im Café Deux Magots (das auch in Saint-Germain-des-Prés schon eine wichtige Location war). Seinen vielleicht wichtigsten Auftritt, obwohl er keine zehn Minuten im Bild ist, hat er als Regisseur im ersten Teil von Eustaches Une sale histoire (1977). Douchet kannte den Filmemacher schon länger. Seit Anfang der 60er Jahre war Eustache regelmäßig im Büro der Cahiers anzutreffen, da seine Frau dort als Sekretärin arbeitete. Er holte sie abends nach der Arbeit ab, kam irgendwann immer früher, setzte sich, hörte zu, diskutierte mit, etablierte sich durch seine Präsenz und Wortmeldungen, drängte sich, wenn man so will, unscheinbar auf und wurde schließlich von der Redaktion adoptiert, der er nie offiziell angehörte.

Douchet also als Regisseur im Film, der in Une sale histoire mit seiner Bitte, die Geschichte jenes Damenklos noch einmal zu erzählen, das narrative Räderwerk überhaupt erst in Gang setzt. Nur so lasse sich rausfinden, ob sie für eine Verfilmung geeignet ist. Eine Frau anzusehen, so könnte man die Haltung des Erzählers zusammenfassen, heißt, ihr nicht in die Augen, sondern zwischen die Beine zu blicken. Die Möglichkeit dazu bietet das WC in einem Pariser Café, ein Spalt in der Toilettentür erweist sich als Magnet für Männer. Es ist ein paradoxer Voyeurismus, der sich nicht aus dem Akt des Sehens, sondern des Hörens speist. Die Kamera filmt kein Klosett, sondern einen bürgerlichen Salon, in dem neben Douchet mal gebannte, mal gelangweilte Zuhörerinnen der Anekdote lauschen.

Das Ohr verschafft dem Auge Genugtuung: Die Leinwand, auf die das Geschehen projiziert wird, kann sich nur vor dem inneren Auge des Zuschauers entrollen. Wer dieser Vision teilhaftig werden will, muss sich buchstäblich erniedrigen: auf die Knie gehen, den Kopf in Bodennähe, das Haar in der Pisse, um durch das Loch die Welt (des weiblichen Geschlechts) zu erblicken. Selten war der male gaze in der formalen und inhaltlichen Anlage eines Films so präsent, und dennoch wird der Absolutheitsanspruch, mit dem er hier auftritt, konterkariert.

Im Rückblick würdigt Douchet den Film in einer Eustache gewidmeten Sonderausgabe der Cahiers aus dem Jahre 1998 als abgründiges Vexierspiel. Zwar sei unverkennbar, dass sich Eustache in Fragen des Geschlechterverhältnisses in eine seltsame Ecke manövriert hat. Doch gelinge es dem Regisseur von Une sale histoire tatsächlich, ausgehend von einem auf geradezu groteske Weise binären Schema ein abgründiges Experiment durchzuführen, bei dem alles auf dem Spiel steht, nämlich das Kino selbst – für das Douchet eine mögliche Definition (inspiriert von Citizen Kane) vorschlägt: Das Ohr sieht, und das Auge hört zu.

Man tut Douchet wohl kein Unrecht, wenn man feststellt, dass seine überragende Bedeutung für die französische Filmkultur weder auf seinen schauspielerischen Leistungen noch auf seinen Regiearbeiten beruht. Vielmehr wird er als «Sokrates des Kinos» in die Annalen eingehen, der das gesprochene Wort auf nie zuvor gekannte Weise zu einem Präzisionswerkzeug der Kritik umformte. Seine Agora sind die Ciné-Clubs, die nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs in allen größeren französischen Städten aus dem Boden sprossen und sich zum Ziel setzten, Menschen aus allen Lebenslagen in die Feinheiten des Kinos einzuführen: «Faire voir ce que tout le monde a vu mais n’a pas regardé». Nach dem Kurswechsel bei den Cahiers und der Veröffentlichung des Hitchcock-Buches kam es Douchet gerade recht, dass ihn Jacques Robert, der die Fédération française des ciné-clubs leitete, gleichsam als Wanderkritiker durch das Land schickte. Sein Lebensunterhalt war gesichert, der Ablauf war stets derselbe: kurze Einleitung, Vorführung des Films, Exegese mit anschließender Diskussion. Seine Referate, in denen es schon mal vorkommen kann, dass er, der auf Spickzettel in der Regel verzichtet, jede einzelne Szene einer so leichtfüßigen wie genauen Analyse unterzieht, bescherten ihm unzählige neue – und treue – Verehrer. Zum Niederknien findet Le Monde diesen Blick, der «wie kein zweiter Einstellungen zu lesen weiß». Auch die drei Regisseure des eingangs erwähnten, ihm gewidmeten Dokumentarfilms – Fabien Hagege, Guillaume Namur und Vincent Hasseer – sind Douchets pädagogischem und existenziellem Charme nach einer Filmvorführung im Rahmen eines Ciné-Club erlegen. Als die Cinémathèque française 1993 den Ciné-Club Jean Douchet einrichtete, würdigte sie damit das Lebenswerk des Kritikers.

Dass Douchet für sich und seinen Vortrag einzunehmen weiß, heißt nicht, dass ihm die Besucher im Saal widerspruchslos in seinen Ausführungen folgen. Man muss sich die Ciné-Clubs als filmische Volkshochschule vorstellen, in der es äußerst lebhaft zugehen kann. Mehr als einmal sieht sich Douchet einem störrischen, ja sogar feindseligen Publikum gegenüber, das entweder mit Teilen seiner Deutung nicht einverstanden ist oder die Meriten des Regisseurs gleich ganz in Abrede stellt. So war Douchet immer wieder angehalten, seine Sicht zu revidieren, zu verfeinern, für Widersprüche zu öffnen und sich dadurch bereichern zu lassen.

Die Früchte dieser über die Jahre gereiften mündlichen Kinokritik fanden ausgerechnet in einem Medium Niederschlag, das lange vor allem als Lagerstätte für überflüssige Making ofs fungierte. Douchet hingegen erkannte in den Bonusmaterialien von DVDs in erste Linie eine cinephile Chance, die zu ergreifen ihm umso leichter fiel, als er sich auf wichtige Vorarbeiten stützen konnte. Schließlich hatte die französische Politik bereits in den 80er Jahren Versuche unternommen, das Kino in die Klassenzimmer zu bringen. Wie so vieles im Bereich der Kultur war auch diese Initiative eng mit dem Namen Jack Lang verbunden. Douchet nahm das Angebot dankend an und produzierte Lehrmaterial für die Schule. Nachdem diese Videoproduktionen nach anfänglichem Wohlwollen von Seiten der Ministerialbürokratie jedoch nicht fortgesetzt wurden, lag es nahe, auf kommerzielle DVDs auszuweichen.

Es würde den Rahmen dieses Porträts sprengen, eine auch nur annähernd vollständige Übersicht von Douchets DVD-Beiträgen aufzulisten. Besonders eindrücklich und verblüffend fallen diese aus, wenn Douchet in die Welt der modernen Klassiker eintaucht. Oder wenn er seinem Hausgott Kenji Mizoguchi huldigt und herauspräpariert, wie sich das Objektiv dem 180-Grad-Sichtfeld der häufig auf den Knien sitzenden Darsteller anpasst und sich dadurch ein indirekter, rautenförmiger Blickaustausch zwischen Kamera und Schauspielern entspinnt, den er auf den fabelhaften Begriff eines face à face en profil bringt. Mit diesem Instrumentarium ausgestattet, gewinnt Douchet aus den Blickwinkeln des Paares in Ugetsu – Erzählungen unter dem Regenmond (1953) Aufschluss über den jeweiligen Zustand ihrer Beziehung.

Umgekehrt war die Fülle an DVD-Veröffentlichungen für Douchet Ende der 90er Jahre ein willkommener Anlass, in den Cahiers – da waren die Zerwürfnisse von einst längst vergessen – alte und neue Meisterwerke unter die Lupe zu nehmen. Auf diesem Wege identifiziert er Kubrick nachträglich als Wiedergänger des expressionistischen Kinos und dokumentiert anhand einer minutiösen Untersuchung der Lichteffekte in Eyes Wide Shut (1999), wie sich der Regisseur schon in der Eröffnungsszene mit dem Verhältnis zwischen Mensch und Geld auseinandersetzt. Die beleuchteten Gemälde und Jalousien in der Wohnung des Milliardärspaares kennzeichnen Kubrick als Wahlverwandten Erich von Stroheims, der das Licht nicht minder als Manifestation des Reichtums betrachtete. Der erste Satz, der im Film fällt, lautet: «Honey, have you seen my wallet?» Die Ciné-Clubs ebneten Douchet auch den Weg in die universitäre Lehre. Seine Kurse an der IDHEC– der Vorgängerin der Filmhochschule Femis – und der Universität Paris-VII waren gut besucht, unter seinen Studenten waren Arnaud Desplechin, Noémie Lvovsky, Émilie Deleuze, Serge Daney und François Ozon.

Die denkwürdigsten Momente verdankt Jean Douchet, l’enfant agité den Weggefährten, die dem Titelhelden eine grenzenlose und großzügige Begabung für Freundschaften attestieren. Der Regisseur Xavier Beauvois findet Paris nur noch «zum Kotzen», und so bleibt den drei Dokumentarfilmern keine andere Wahl, als ihn in seinem Domizil in der Nähe von Étretat aufzusuchen. Dort sehen wir ihn über sein Grundstück stolzieren: ein niedriges Bauernhaus, daneben ein geheizter Pool, ein Esel namens Gabin, ein Garten, in dem er mit dem Luftgewehr auf Dosen schießt, wenn die Hände nicht gerade zum Bierhalten gebraucht werden. Wer Interesse hat, kann im angeschlossenen Gästehaus seine Ferien verbringen, Beauvois vermietet es auf AirBnB. Diesen französischen Vorstadt-Cowboy bei seiner Selbstinszenierung zu beobachten, bereitet großes Vergnügen.

Als sich Beauvois, jung und ohne Abitur, Ende der 80er Jahre ungefragt in dessen Vorlesungen setzte, nahm sich Douchet sofort seiner an, begleitete ihn bei seinen ersten Drehversuchen, stellte sich als Darsteller zur Verfügung und stand auf dem Set Gewehr bei Fuß, wenn Beauvois mal wieder kurz davor war, mit seiner ungehaltenen Prolligkeit sämtliche Mitarbeiter zu vergraulen. Douchet, der nie einen Lebenspartner oder eine Familie wollte, sei der schwule Vater, den er sich immer gewünscht habe, gesteht Beauvois sichtlich bewegt.

«Il n’a pas fait beaucoup de films, mais il a fait beaucoup de cinéastes», bilanziert Pierre-Henri Deleau, der seit ihrer Gründung im Jahre 1969 fast dreißig Jahre lang die Reihe Quinzaine des réalisateurs in Cannes betreute, das Schaffen von Douchet. Ein schöneres Kompliment kann man dem Kritiker, der seine Tätigkeit als künstlerischen Mitschöpfungsprozess verstanden wissen wollte, eigentlich kaum machen.