Geschundene Weiten Über das Iranische Filmfestival Köln

The Siren (Sepideh Farsi, 2023)

© Wild Bunch International

Der 30. September 2023 ist ein besonderer Tag. In der iranischen Provinz Sistan Belutschistan gehen die Menschen auf die Straße, um an den «Blutigen Freitag» zu erinnern, der sich jährt. An jenem letzten Freitag des September 2022 richteten bewaffnete Kräfte der Islamischen Republik in der Stadt Zahedan ein Blutbad an. Nach Angaben von Amnesty International töteten sie mindestens 66 Menschen, auch Kinder, die im Anschluss an das Freitagsgebet öffentlich und in Solidarität mit der Bewegung «Frau, Leben, Freiheit» das Ende des Regimes forderten. Ein Jahr später schickt das Regime erneut seine Scharfschützen nach Zahedan. Es tötet an diesem Jahrestag weitere Menschen, verletzt unzählige und schaltet das Internet ab, um die Berichterstattung zu unterbinden.

Zeitgleich zu den Protesten in Zahedan beginnt in Köln die zweitägige Herbst-Sonderausgabe des Iranischen Filmfestivals «Visions of Iran». Sie ergänzt das im Juni vorgestellte Programm, in dem aktivistisch geprägte Dokumentarfilme von Mina Keshavarz, Steffi Niederzoll und Mehran Tamadon im Vordergrund standen. Wie so viele Kulturveranstaltungen der vergangenen zwölf Monate mit Iran-Bezug richtet sich auch das Filmfestival an ein sowohl kulturell als auch politisch interessiertes Publikum. Es kompensiert die riesige Berichterstattungslücke, die sich daraus ergibt, dass das Regime Journalismus verhindert und kriminalisiert, sich die wenigen ausländischen Journalist*innen in Iran im Rahmen des vom Regime Erlaubten bewegen sowie der schlichten Tatsache, dass sich in den westlichen Medien die Berichte aus Iran nur selten gegen andere wichtige Weltnachrichten durchsetzen. Wer sich für den 30. September dieses Jahres in Zahedan interessiert, wird in den deutschen überregionalen Zeitungen und dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk vergeblich nach Informationen suchen. Die Filmauswahl beleuchtet damit sowohl die Hintergründe der aktuellen revolutionären Bewegung in Iran – wie der Festivalleiter Amin Farzanefar in seiner Begrüßung das Programm vorstellt – als auch den Kontext, der die mediale, gesellschaftliche, politische und künstlerische Aufmerksamkeit für das Land hier in Europa steuert.

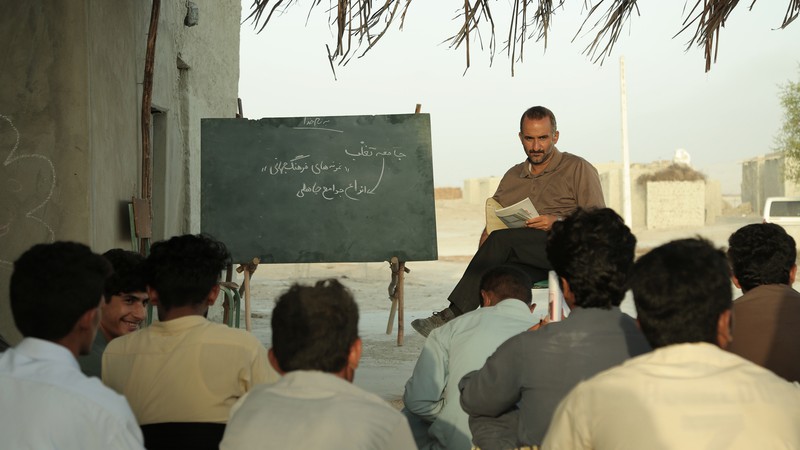

Das Festivalprogramm ist durch die Auswahl von einem Animationsfilm, der das Festival eröffnete, und drei Spielfilmen mit der Kartografie der aktuellen politischen Proteste eng verbunden: Mit Abadan am Persischen Golf (The Siren von Sepideh Farsi), einem Dorf an der iranisch-afghanischen Grenze in Belutschistan (Endless Borders von Abbas Amini), einer Fischerei am Kaspischen Meer (Empty Nets von Behrooz Karamizade) und der iranischen Hauptstadt Teheran (Leila’s Brothers von Saeed Roustaee) spielen die Filme mehrheitlich an den Grenzen des Landes. Die Diversität der Handlungsorte steht – so Farzanefar – für die Vielfalt der revolutionären Bewegung, die sich ausgehend von der kurdischen Stadt Saqqez, Geburtsort Jina Mahsa Aminis, über das gesamte Land erstreckte.

Endless Borders (Abbas Amini, 2023)

© Europe Media Nest s.r.o.

Während der Animationsfilm The Siren im ersten Jahr des Iran-Irak-Krieges (1980–1988) spielt, entwickeln die Spielfilme eine Perspektive auf die iranische Gegenwart der Wirtschaftssanktionen, Jugendarbeitslosigkeit und Auswanderungswellen. Die Liebespaare in Endless Borders und Empty Nets geben mit ihren Wünschen und Ausbruchsversuchen eine gute Vorstellung von den Menschen, die im vergangenen Herbst in Iran auf die Straße gingen und sich seitdem in zivilem Ungehorsam üben, wenn sie nicht durch das Regime verschleppt oder getötet wurden. Was in Endless Borders Andeutung bleibt und als Vorgeschichte der Hauptfiguren verhandelt wird, betrifft längst nicht nur eine oppositionelle Minderheit im Land. Der Held dieser Geschichte, Ahmad, ein idealistischer Lehrer aus Teheran, der an den Protagonisten in Bahram Beyzais Downpour (1972, cargo 11 und cargo 23) erinnert, wurde zum inneriranischen Exil verurteilt.

Aus der Wüstenlandschaft in Belutschistan heraus – massive Bergketten, Sandstürme und die Grenzmauer bestimmen die Bilder – versucht er Kontakt zu seiner Freundin Niloofar aufzubauen, die vor kurzem gegen Kaution aus der Haft im Evin-Gefängnis entlassen wurde. Die Fragilität ihrer Beziehung, symbolisiert in der Telefonverbindung, die immer wieder abbricht, kontrastiert mit der leidenschaftlichen Liebe zwischen Balaj, einem seiner Schüler, und der geflüchteten, gegen ihren Willen mit einem Greis verheirateten jungen Afghanin Haseeba. Die unwahrscheinliche Verbindung beider Liebesgeschichten erprobt die Annäherung von sozialen Welten, die noch bis Ausbruch der Aufstände im vergangenen Herbst nicht gegensätzlicher hätten sein können: Balajs und Haseebas Welt der despotisch-patriarchalen Stammes- und Familiengesetze, gegen die sich beide wehren, dagegen das urbane, von intellektuellen Freundschaften geprägte Milieu in Teheran, das Ahmad hinter sich lassen musste.

In den Filmgesprächen wurde der politische Gehalt des iranischen Kinos in seiner Vielschichtigkeit diskutiert. Vom Umgang des Regimes mit Darsteller*innen und Regisseur*innen, über die Auswahl der Themen bis zur staatlichen Zensur reichen die verschiedenen Aspekte eines politischen iranischen Kinos. So haben sich die drei Hauptdarstellerinnen Taraneh Alidoosti (Leila’s Brothers), Sadaf Asgari (Empty Nets) und Minoo Sharifi (Endless Borders) mit der Bewegung «Frau, Leben, Freiheit» solidarisiert – am deutlichsten Alidoosti, die nach einem Instagram-Post ohne Hijab, ein Blatt mit der Parole «Jin, Jiyan, Azadi» in der Hand, verhaftet und erst auf massiven Druck der iranischen und exil-iranischen Öffentlichkeit hin – darunter viele Schauspielerkolleg*innen – auf Kaution freigelassen wurde. Da alle Filme vor Ausbruch der Proteste fertiggestellt und mitten im revolutionären Prozess der vergangenen Monate auf Filmfestivals gezeigt wurden, stellte sich die Frage ihrer zeithistorischen Alterung – am dringlichsten bezüglich der Genehmigung der Filme durch die Islamische Republik und der ‹Grammatik› des vom Regime Tolerierten.

Wie Fahimeh Farsaie in einem Beitrag für Iran Journal berichtet («Tabubruch im iranischen Kino», 25. September 2023), wurden spätestens nach Ausbruch der Proteste die internationalen Filmfestivals gezwungen, Farbe zu bekennen: Sollten sie in ihrer Definition des «iranischen Films» weiterhin der Islamischen Republik folgen, indem sie in erster Linie Filme zeigen, für die eine Drehgenehmigung erwirkt werden konnte, oder iranischen Künstler*innen, die sich in unabhängigen Filmverbänden organisieren oder aber ihre Filme ohne jede institutionelle Absicherung einreichen? Die Berlinale entschied sich in diesem Jahr für die unabhängigen Filmverbände und sanktionierte das offizielle iranische Kino. In Cannes wurde im vergangenen Jahr Saeed Roustaees Leila’s Brothers trotz der fehlenden Genehmigung gezeigt, was in Iran die Haftstrafe des Regisseurs und des Filmproduzenten nach sich zog. In Locarno gewann mit Ali Ahmadzadehs Critical Zone ein Film, der sich über alle Regime-Vorgaben hinwegsetzte, den Hauptpreis.

Empty Nets (Behrooz Karamizades, 2023)

© BASIS BERLIN

Während derzeit iranische Underground-Filme immer bekannter werden (siehe dazu auch Matthias Wittmann über die Retrospektive Frauen filmen Freiheit in Zürich, cargo 59), lassen sich Filme, die genehmigt wurden, wie etwa Behrooz Karamizades Empty Nets, daraufhin befragen, welche Themen und Narrative die Zensurbehörden – zumindest bis zum Ausbruch der landesweiten Proteste im vergangenen Jahr – nicht als regimekritisch ansahen. Es gibt zu denken, dass viele Elemente des Film-Plots, die das exil-iranische und deutsche Publikum als offene Systemkritik ansieht, in der Selbsterhaltungslogik der Islamischen Republik eben nicht als besonders gefährlich eingestuft werden. Das gilt für die dokumentarisch orientierte Darstellung immenser Armut, von Klassengegensätzen, Arbeitslosigkeit, Umweltzerstörung und Formen sozialer und intellektueller Ausweglosigkeit, die zur Flucht ins Ausland zwingen. In den Augen der Zensurbehörden gilt all das als bloße Gesellschaftskritik, die das Regime gar nicht erst mit sich und seiner Politik in Verbindung bringt. Die zuletzt vieldiskutierte unwiderrufliche Spaltung zwischen der iranischen Gesellschaft und dem Regime zeigt sich gerade auch am Ausmaß der dargestellten sozialen Missstände. Um das eindrücklichste Bild des Films heranzuziehen: Der ganze Müll, den die Fischer aus den Netzen ziehen und mühsam von den Fischen trennen, stört die kriminellen Fischereibetreiber nicht weiter und wird in das Meer zurückgeworfen. Das Meer sei sowieso voller Müll, sagt eine der Figuren. Genauso ist auch die iranische Gesellschaft – eine Gesellschaft überhaupt – in den Augen der Islamischen Republik nichts anderes als eine Müllhalde, die gern gefilmt und überall auf der Welt gezeigt werden darf.

Alle Filme zeigen geschundene Landschaften. Im Fall von Karamizades Empty Nets fällt das besonders auf. Amin Farzanefar merkt an, dass Iraner*innen aus eigener Erfahrung mit der Region am Kaspischen Meer (pers. shomal) vor allem Urlaubsorte und liebliche Küsten verbinden. Aber auch Filme wie Abbas Kiarostamis Where is the Friend’s Home? (1987), Through the Olive Trees (1994) und Bahram Beyzais Bashu, the Little Stranger (1989) haben dazu beigetragen, ein grünes, schönes Bild von Iran zu zeichnen. Karamizade bricht mit dieser filmischen Tradition und zeigt den ‹Norden› ausgehend von der Großstadt Rasht, dem rauen Meer der Kaviar-Schmuggler und den unwirtlichen Hütten der Fischer.

Iran wird zunehmend unbewohnbar. In keinem der Filme lädt die Landschaft dazu ein, zu bleiben. In einem Gespräch mit Hessam Habibi Doroh im Anschluss an Aminis Endless Borders wurde die Sozialgeschichte von Belutschistan thematisiert – eine Provinz, die unter den Folgen des Klimawandels und staatlicher Tatenlosigkeit am meisten leidet. Weit entfernt von allen großen Städten und vom Schienenverkehr abgeschnitten, ist Belutschistan einerseits marginalisiert, andererseits hatte die Region durch die lange Nachbarschaft zu Indien und den Austausch mit Ausländer*innen besseren Zugang zu progressiven Ideen. Habibi Doroh sprach von der extremen materiellen Armut, die aber im mehrsprachigen Belutschistan mit intellektuellem, künstlerischem Reichtum gepaart ist. Eine leise Ahnung davon gibt in Endless Borders eine nächtliche Musikszene, in der auf Belutschi gesungen wird. Ahmad bittet seinen Schüler Balaj darum, das Lied für ihn zu übersetzen. Er übersetzt: «Halte dich vom Glück und Unglück anderer fern. Hast du dich einmal darauf eingelassen, gibt es kein Entkommen.»