Nach den Sklavenschiffen Zur Retrospektive Black Light auf dem Locarno Film Festival

Setfoto zu APPUNTI PER UN’ ORESTIADE AFRICANA (Pier Paolo Pasolini, IT 1975)

Es war die 72. Ausgabe des Locarno Film Festivals. Das Durchschnittsalter des Publikums ist dabei, sich langsam und stetig dieser Zahl anzunähern. Als der Kurator Greg de Cuir Jr. am Abend nach dem ersten Tag der Retrospektive in Pier Paolo Pasolinis Appunti per un’ Orestiade africana (1970) einführte, war der Saal im GranRex voll (wie oft in den folgenden zehn Tagen), und der Publikumsschnitt nicht bloß deutlich jünger als 72, sondern eher unter 40. «Ich kenne Afrika nicht», antwortet der Student aus Äthiopien, der in Rom studiert, Pier Paolo Pasolini auf die Frage, ob sein Vorhaben, die Orestie von Aischylos in Afrika anzusiedeln, die Situation in Afrika um 1970 angemessen erfassen könnte, oder ob es eher in den 1960er Jahren angesiedelt werden sollte, als die afrikanischen Staaten ihre Unabhängigkeit erlangt haben. Afrika sei ein Kontinent und bedeute nichts, insistiert der äthiopische Student auf die Nachfrage Pasolinis.

Dieses Statement passt in gewisser Weise zur Programmatik der Reihe. Es sei keine Retrospektive über Afrika oder den afrikanischen Film, sondern über die Frage, wie die Erfahrung und Geschichte jener Menschen im Medium Film bearbeitet wurden, nachdem sie in Sklavenschiffen von Afrika nach Europa und Amerika verschleppt worden waren, betonte der aus den USA stammende Kurator. Seine Retrospektive verstand sich auch nicht als Anthologie von Filmen über schwarze Körper – vor oder hinter der Kamera, wie Greg de Cuir Jr. darlegte, und zwar in Anlehnung an das Manifest «Reclaiming Black Film und Media Studies» von Racquel J. Gates und Boyce Gillespie, das im Frühling 2019 in der Zeitschrift Film Quarterly (Vol. 72, No. 3) publiziert worden war: «For far too long both the academic and popular study of black film and media studies has focused too narrowly on the mere presence of black bodies both in front and behind the cameras.»

Wer zu Beginn noch skeptisch war, ob die von Greg de Cuir Jr. ausgewählten 45 Filme (hauptsächlich aus den USA, aber auch aus Algerien, Brasilien, Frankreich, Großbritannien, Jamaika, Kanada, Kuba, Mauretanien, Niger, Senegal – darunter viele Koproduktionen, auch zwischen vormaligen Kolonialmächten und Kolonien) aus dem 20. Jahrhundert einen Beitrag zur Frage der Repräsentation schwarzer Kulturen im Kino, zur Ästhetik von Race auf der Leinwand oder zu den Möglichkeiten einer alternativen Filmgeschichtsschreibung leisten könnten, oder ob der Filmmix nicht doch Race als analytische Kategorie ins Beliebige verwässern und ihrer politischen Dimension berauben würde, wurde von der Retrospektive schnell überzeugt.

Die Frage, was Black Cinema ist oder sein könnte, verstand Greg de Cuir Jr. als Forschungsunterfangen – nicht als eine Frage nach einem neuen Kanon. Er verwies in seinen Einführungen auf die Produktions- und Überlieferungsgeschichten – und auf die Notwendigkeit, verschollene oder vergessene Filme zu Festivals, in Filmseminare und in die Kinos zu bringen, aber auch Pionierinnen und Pioniere (Schauspielerinnen, Kameraleute, Regisseurinnen) zu würdigen.

De Cuir Jr. setzte den Stummfilm Within Our Gates von 1919 an den Beginn seiner Reihe – und mit Oscar Micheaux auch einen afroamerikanischen Filmpionier (siehe cargo 32). Within Our Gates war lange verschollen und wurde 1993 auf Basis der einzigen noch überlieferten Kopie aus Spanien von der Library of Congress (LOC) rekonstruiert und restauriert und ist inzwischen von der LOC online gestellt worden. Nach dem Ersten Weltkrieg gedreht, in einer Zeit, als die Afroamerikaner ihre Einbindung in den Staat durch Militärdienst an den Fronten in Europa unter Beweis gestellt hatten und in den Fabriken des industrialisierten Nordens neue Chancen suchten – auch, weil sie im Süden durch die Jim Crow Gesetze immer noch massiv diskriminiert und schikaniert wurden. Der Film behandelt eine Geschichte, die zwischen dem alten, durch Plantagenwirtschaft und Sklaverei geprägten Süden und dem Norden angesiedelt ist. Er thematisiert den Rassismus der weißen Philanthropen und Philanthropinnen genauso wie sexuelle Gewalt, interracial relationships und das Schicksal der Kinder, die diesen Konstellationen entstammen.

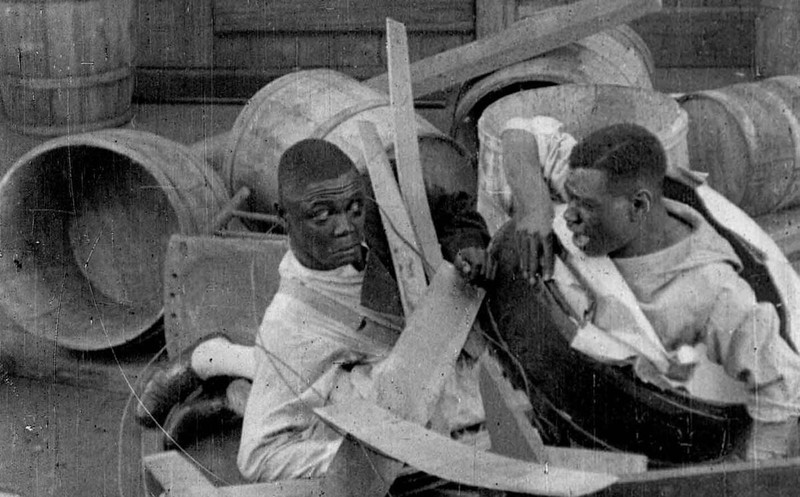

WITHIN OUR GATES (Oscar Micheaux, USA 1920)

Within Our Gates ist die direkte Antwort Micheaux’ auf den Rassismus in Birth of a Nation von 1915 und dessen whitewashing des Ku-Klux-Klans. Die Geschichte von Sylvia, einer Tochter aus einer interracial relationship, die bei schwarzen Adoptiveltern aufwächst und im Norden bei Philanthropinnen nach Geld für eine Schule für schwarze Kinder im Süden sucht, mündet in einer beklemmenden Darstellung struktureller rassistischer Gewalt und organisierter Lynchmorde. Dass Lynchmorde gerade auch als Reaktion der Weißen auf die steigende Bildung der Schwarzen sowie als Abwehr von interracial attraction angesehen werden müssen, zeigt Within Our Gates eindringlich. Übrigens mit subtiler Montagetechnik: etwa wenn den Lynchmorden in Gegenschnitten die listige und erfolgreiche Flucht eines kleinen schwarzen Jungen mit einem gestohlenen Pferd gegenübergestellt wird. Micheaux zeigt auch die agency der Unterdrückten und Gepeinigten oder deutet zumindest eine Utopie des Entrinnens vor der strukturellen Gewalt an.

Das andere Ende setzte de Cuir Jr. mit Christopher Harris’ Abschlussarbeit Still/Here aus dem Jahre 2000. Der 16mm Schwarzweißfilm handelt vom Niedergang des Midwest und zeigt die übrig gebliebenen Ruinen der einst prächtigen bürgerlichen Wohnhäuser im Stadtzentrum der Northside von St. Louis – eine Stadt, in der sich im 19. Jahrhundert auch eine reiche schwarze middle class etabliert hatte, mit Kino, Konzerthäusern und stattlichen Einfamilienhäusern –, die nun vornehmlich von der afro-amerikanischen working class in deprimierender ökonomischer Lage bewohnt wird. Still/Here ist eine Hommage an das alte Handwerk der Backsteinarchitektur. Und auch ein Versuch, die materiellen Reste der städtischen Räume, die aus der Aufmerksamkeit des kapitalistischen Immobilienmarktes gefallen und bestenfalls in die Obhut der Musealisierung geraten sind, in einen Bezug zu den ehemaligen und heutigen Bewohnern zu setzen. Man könnte Still/Here als spätmodernen Präriefilm bezeichnen.

Die Kategorie Race tritt im Film plötzlich und unvermittelt auf: auf dem Touchscreen des Museums, wo dem Museumsbesucher, der in die Geschichte und das materielle Erbe von St. Louis eingeführt wird, die Wahl seiner Race in der interaktiven Dokumentation nicht zur Verfügung steht. Ab diesem Moment sieht und hört die Zuschauerin die materielle Kultur der Northside und die Sozialtopografie dieses Stadtteils mit anderen Augen und anderen Ohren – nämlich durch die Linse beziehungsweise den Filter von Race: das Voiceover mit der Ansage, dass jeder Ziegelstein von Hand angefertigt und eingefügt worden sei, die Aufnahmen der bröckelnden Fassade des Criterion Theaters und die Kinostühle im Inneren, die immer noch in Reih und Glied stehen. Die Jazzmusik gibt den Sound und die Struktur des Filmes vor. Dem Stillstand von Northside St. Louis setzt Harris die Echtzeit der Filmkamera gegenüber. Eine Auseinandersetzung mit dem Still/Here lohnt sich auch deshalb, weil es den offiziellen Archiven, den etablierten Kanälen der Überlieferung der Vergangenheit ein alternatives filmisches Archiv zur Seite stellt, das notabene nicht vom Regisseur aufgebaut wird, sondern sich erst in den Köpfen der Zuschauer konstituiert.

Dass es produktiv sein kann, Filme auch dann auf die Kategorie Race abzuklopfen, wenn ein weißer Mann hinter der Kamera stand, macht ein Wiedersehen mit dem späten amerikanischen Noirmovie Odds Against Tomorrow (1959) von Robert Wise deutlich. Das Drehbuch stammt inoffiziell von Abraham Polonsky, der unter McCarthy in Hollywood auf die schwarze Liste verbannt worden war. Co-produziert wurde der Film von Harry Belafonte, der auch die Rolle des Johnny Ingram spielt. Belafonte hat in Odds Against Tomorrow das Heft des Handelns selbst in die Hand genommen und dem schwarzen Mann, der durch die weiße Gesellschaft zum Gangster gemacht wird, ein Gesicht gegeben – und damit auch einer Existenz, die durch Rassismus und Gewalt ausgelöscht wird. Gleichzeitig hat sich in diesem Film auch Rassismus eingeschrieben.

ODDS AGAINST TOMORROW (Robert Wise, USA 1959)

Wie verhandelt der Genrefilm Race? Odds Against Tomorrow erzählt die Geschichte eines gescheiterten Bankraubs. Ein Ex-Cop engagiert zwei Komplizen – den ehemaligen Gefängnisinsassen Earle Slater und Johnny Ingram, einen Jazzmusiker und Familienvater, der sich erst nach massiven Gewaltandrohungen gegen seine Tochter in das Unterfangen hineinziehen lässt. Mittels Montage wird gleich zu Beginn klargemacht, dass die Kategorie Race in diesem Plot eine Hauptrolle spielen wird. Ein Plakat im Hintergrund, auf dem die Wörter «white face» zu entziffern sind, und dann folgt ein Schnitt zum Gesicht Harry Belafontes. Es ist das explosive Gemisch des Rassismus von Earle Slater, das nach der Anwerbung von Johnny Ingram den geplanten Coup von Anfang an gefährdet. Eines Rassismus, der die fragile temporäre Zweckgemeinschaft der drei Komplizen vergiftet. Nach dem tödlichen Finish auf einer Tankanlage in einer Kleinstadt in Upstate New York, bei dem die ganze Anlage in die Luft fliegt, fragt einer der Polizisten angesichts der verkohlten Leichen seinen Kollegen, ob er noch erkennen könne, wer denn wer sei. Dieser zynische Schlusssatz ist hochambivalent: Einerseits könnte er als Plädoyer gegen Rassismus gelesen werden, was aber angesichts der Geschichte von Rassismus in weißen Polizeicorps nicht wirklich überzeugend ist. Er könnte nämlich auch als rassistische Pointe in der Tradition der Blackfacing-Gags der Jim Crow-Ära gedeutet werden.

Mit dem französisch-mauretanisch-algerischen Musical West Indies von Med Hondo aus dem Jahr 1979 und dem brasilianischen Dokumentarfilm Aboliçao von Zózimo Bulbul von 1988 waren in der Retrospektive zwei Filme zu sehen, welche die langfristigen Folgen der Sklaverei thematisieren. Zózimo Bulbul, Schauspieler und Aktivist, schuf mit Aboliçao einen Meilenstein des afro-brasilianischen Kinos. 1988, zum hundertjährigen Jubiläum der Abschaffung der Sklaverei am 8. Mai 1888 gedreht, rechnet Bulbul in seiner Collage mit den Jubiläumsfeierlichkeiten und der Idee ab, dass dieses Datum ein Wendepunkt der brasilianischen Geschichte darstelle. Aus Sicht der ehemaligen Sklaven bedeutete die Modernisierung Brasiliens und die weiße Immigration aus Europa nämlich eine Verdrängung an die Ränder der kapitalistischen Wirtschaft, einen Ausschluss aus der Geschichtsschreibung – trotz Vereinnahmung durch die Folklore des Karnevals und trotz der Verehrung von Fussballerfiguren wie Pelé. Bulbul zeigt den Rassismus der brasilianischen Gesellschaft mit ihren weißen Schönheitsidealen, rückt aber auch die widerständige afro-brasilianische Kultur ins Bild und lässt Soziologinnen und Historiker zu Wort kommen. Und er zeigt auch die Brutalität der Militärdiktatur (1964 bis 1985), die auch Zózimo Bulbul ins Exil nach New York getrieben hatte. Der Film ist heute, in Zeiten der Präsidentschaft von Bolsonaro, einem Präsidenten, der die Militärdiktatur öffentlich verharmlost und die Arbeit der Wahrheitskommission torpediert, aktueller denn je.

Auch das Musical West Indies des mauretanischen Regisseurs Med Hondo (siehe cargo 35) sollte man sich auf keinen Fall entgehen lassen! In einem Sklavenschiff inszeniert – und zwar in einer leeren Fabrikhalle von Citroën –, zeigt der Film eindrücklich die sozialräumliche Dimension der Sklaverei und ihre Folgen: vom Dreieckshandel bis zur offiziell dekolonialisierten, jedoch weiterhin tief rassistischen Industriegesellschaft in Frankreich. Von den Sklaven im Schiffbauch bis zu den Aristokraten auf Deck, von den Telefonen in Trikolore bis zu den schrillen Werbeplakaten der französischen Konsumgesellschaft – nie hat man einen Film gesehen, der den Raum so radikal für ein klassenkämpferisches und postkoloniales Leinwandepos nutzt.

Greg de Cuir Jr. hat im Rahmen der Retrospektive einige der Protagonisten des Black Cinema eingeladen, wie beispielsweise die Regisseurin Euzhan Palcy, deren Film Rue Cases-Nègres (1983) den Rassismus und die Arbeitsverhältnisse in der Zuckerplantagenökonomie Martiniques behandelt. Es ist eine Adaption des gleichnamigen Romans von Joseph Zobel, der, wie uns Palcy verriet, in Hitchcock’scher Manier einen kleinen Gastauftritt als Priester hat. Der Film zeigt den herzergreifenden Kampf einer Großmutter um Bildung für ihren Enkel. Die Schiffsreisen auf dem Fluss sind nicht wie bei Joseph Conrad eine Reise in die Finsternis, sondern eine Reise zur französischen Kultur, ein Uplift zu Bildung und zum Eintritt in die Gesellschaft des Kolonialreiches. Ein hoffnungsvoller Blick auf die Möglichkeit der sozialen Mobilität von Schwarzen in einer weißen Mehrheitsgesellschaft. Inzwischen hat die Geschichte gelehrt, dass Überzeugungsarbeit, Bildung und Uplift den Rassismus nicht zurückgedrängt haben. Ganz im Gegenteil: Wie etwa Ibram X. Kendi und Ta-Nehisi Coates für die USAargumentiert haben, ist die Gewalt gegen Schwarze seit der Sklaverei so tief in der amerikanischen Gesellschaft verwurzelt, dass ein Wandel nur erreicht werden könnte, wenn die Weißen die Geschichte des Rassismus anerkennen und überwinden.

RUE CASES-NÈGRES (Greg de Cuir Jr., USA 1983)

Wie könnte ein Kino gemacht werden, das aus den afro-amerikanischen Communities heraus entwickelt wird und nach Alternativen zur kapitalistischen Filmindustrie Hollywoods sucht? Killer of Sheep, Charles Burnetts Abschlussarbeit an der UCLA von 1978 (ein Klassiker der L. A. Rebellion), ist eine Antwort auf diese Frage. Burnett hat das Drehbuch geschrieben, war Kameramann, hat Regie geführt, den Film geschnitten und ihn auch produziert. 1973 bis 1975 gedreht, kam der Film 1977 kurz ins Kino und wurde im Kontext des unabhängigen afroamerikanischen Filmschaffens rezipiert.

Dann verschwand Killer of Sheep aber bis 2007 mehr oder weniger in der Versenkung. Obwohl er im Forum der Berlinale 1981 gezeigt und somit auch einem internationalen europäischen Publikum bekannt gemacht wurde (und auch einen Kritikerpreis erhielt), obwohl er 1990 von der Library of Congress in die Liste des National Film Registry aufgenommen wurde, den Olymp des nationalen Filmerbes der Vereinigten Staaten. Und obwohl er von Ross Lipman von der UCLA gerade noch rechtzeitig im Jahr 2000 auf 35 Millimeter transferiert und restauriert wurde. Die Verleiher wollten den Film wegen Copyrightproblemen nicht in die Kinos bringen. Charles Burnett hatte die Musikrechte nämlich nicht geklärt, vielleicht wohl wissend, dass er sich den Erwerb dieser Rechte gar nicht hätte leisten können. Als die Firma Milestone, die Killer of Sheep 2007 auf DVD herausbrachte, die Filmrechte der Songs schließlich kaufte, kosteten sie 150 000 Dollar!

Charles Burnett ist 1944 in Mississippi zur Welt gekommen. Burnetts Familie war vom Süden der USA Ende der 1940er Jahre nach Los Angeles migriert, wie so viele Schwarze, die entweder in die Industriestädte des Rostgürtels im Norden oder an die Westcoast zogen. Von einer ländlichen Gesellschaft armer Bauern und Baumwollpflanzer in eine Stadt. Von Abkömmlingen von Sklaven, die nach der Abschaffung der Sklaverei ein elendes Leben in einer Subsistenzwirtschaft führten, zu Arbeitslosen oder Tagelöhnern, zum untersten Industrieproletariat.

Burnetts Film zeigt die prekäre ökonomische Situation der Bewohner von Watts in South LA, einem Viertel, das den Medienkonsumenten bloß als Schauplatz der Riots von 1965 ein Begriff war. Burnett schuf dezidiert andere Bilder als diejenigen, die medial um die Welt gingen. Nicht Bilder des Todes, sondern des Lebens. Burnett verstand Killer of Sheep auch explizit als Gegenentwurf zum nahe von Watts gelegenen Hollywood und zu den Blaxploitations, jenem Genre günstig produzierter Filme für Schwarze, die sich um Sex & Crime drehen und Schwarze bloß als Polizisten, Gangster, Zuhälter und Huren zeigen.

Killer of Sheep zeigt das Leben der Kinder, die den heruntergekommenen Straßen in Watts etwas Eigenes abtrotzen und sich die Zwischenräume und Hinterhöfe aneignen. Das freie Spiel der Kinder bildet einen Gegenentwurf zum Leben im Schlachthaus, in dem der Protagonist Stan einem demütigenden und belastenden Job nachgeht. Einem Job, der ihn so müde macht, dass er nicht schlafen kann. Einem Job, der es ihm verunmöglicht, nachts Schafe zu zählen, um einzuschlafen. Weil die Schafe ihn an die Schafe im Schlachthaus erinnern würden. Die Liebe zu seiner Frau und zu seiner Familie, die er mit seinem Schlachthausjob ernährt, ist ihm das einzige Lebenselixier.

Killer of Sheep ist ein subtiles Porträt von schwarzer subalterner Männlichkeit. Der Film beginnt mit einer schwarzen Leinwand, dann hört man Musik und erst dann kommt das Bild. Die Tonspur setzt gleichermaßen die Bilder in Bewegung. Burnett hat später darauf hingewiesen, dass diese Musik sein Leben begleitet hätte und in seinem Kopf zu Bildern geronnen sei. Die vielleicht ergreifendste Szene des Films ist ein Tanz von Stan mit seiner Frau in ihrem Häuschen zu Clyde Otis’ This Bitter Earth, gesungen von Dinah Washington. Die Szene zeigt das nicht erfüllte Begehren der Frau, die von ihrem Mann, der müde, lebensmüde ist, zurückgewiesen wird. Selbst die Familie und die Liebe vermögen das Elend durch die Arbeitsverhältnisse im Schlachthaus nicht aufzuheben. Die Tanzszene wird denn auch sofort gegengeschnitten. Wir blicken auf die Schafe im Schlachthaus.

KILLER OF SHEEP (Charles Burnett, USA 1978)

Auch Cauleen Smiths 16 mm Debütfilm Drylongso (1998) zeigt eine Community, nämlich in der Bay Area, und zwar noch vor der Dotcom-Boom-Gentrifizierung. Es ist ein Film über eine junge Kunststudentin, die ihre Neighborhood, das Sterben der jungen Männer durch Gewalt, die intergenerationellen Frauenhaushalte und die Frauenfreundschaften zum Thema macht. Drylongso setzt die alten Medientechniken Schreibmaschine und Polaroid noch einmal wunderschön in Szene und lässt auch Widersprüche durchschimmern: Die kleine Vernissage zum Schluss führt die Kunst zurück in die Community, aus der sie hervorgegangen ist. Gleichzeitig wird der Gentrifizierungsmoment dieser Aktion bereits erahnbar, mitsamt der Appropriation der improvisierten und afrikanisierten Ästhetik.

Die Retrospektive in Locarno hat wieder einmal deutlich gemacht, dass das Medium Film als zentrales audiovisuelles Archiv des 20. Jahrhunderts nicht nur für die Geschichtsschreibung, sondern auch für Filmschaffende und Aktivistinnen reiches Forschungs-, Anschauungs- und Arbeitsmaterial bereithält. Die Filme der Black Light Retrospektive werden heute, nach Black Lives Matter, nach dem Revival von Autoren wie Stuart Hall, James Baldwin und Toni Morrison und auch nach den jüngsten Kinoerfolgen von Filmen wie Moonlight, GetOutund BlackPanther, nochmals mit neuen Augen betrachtet. Es ist auffällig, wie tief sich die Kategorie Race in die Bildwelten des Kinos des 20. Jahrhunderts eingeschrieben hat und wie beständig, starr und ungelöst die alten Probleme und Konflikte vor uns liegen. Die Kategorie hat die Karrieren von Schauspielern geprägt. Und sie hat auch den Ängsten der Weißen vor den Schwarzen und ihrem damit verbundenen Hass eine visuelle Form gegeben. Auch einige Versuche, diese medialen Zurichtungen zu durchbrechen, waren nicht frei von Widersprüchen. Die Probleme werden nicht gelöst, man lebt in ihnen. Dieses Verdikt von Pier Paolo Pasolini in Appunti per un’ Orestiade africana von 1970 ist heute genau so aktuell wie damals. Nichtsdestotrotz hat das Kino – und speziell auch sein Umgang mit Sound – ein Leben jenseits von Rassismus aufblitzen lassen.