Gegenermittlung Pasolini und Lotta continua – eine Relektüre

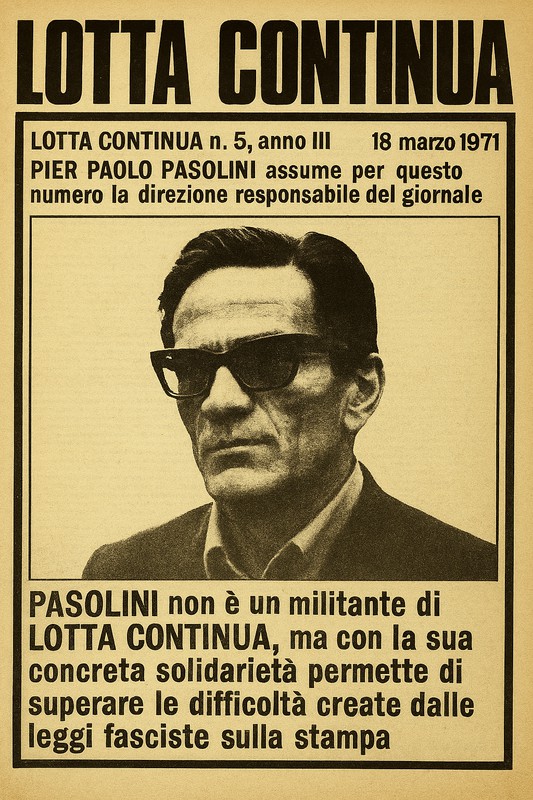

«PASOLINI ist kein Aktivist von LOTTA CONTINUA, aber mit seiner konkreten Solidarität ermöglicht er uns, die durch die faschistischen Gesetze in der Presse geschaffenen Schwierigkeiten zu überwinden»

Vorführungen im Rahmen der Pasolini-Retrospektiven in Hamburg und Berlin und anschließend der Viennale: 12 dicembre hat mit Nachdruck wieder Einzug gehalten in das Werk Pasolinis. Nachdem der Film in den Pasolini-Filmografien jahrzehntelang unter «weitere Kooperationen» und ähnlichen Kategorien der filmhistorischen Vorhölle geführt wurde, bietet sich nun endlich die Gelegenheit, ihn neu zu entdecken. Und die Entdeckung lohnt: Nimmt man den Film als integralen Teil des filmischen Werks ernst, haben sich damit gleich mehrere Halbwahrheiten rund um Pasolini erledigt. Das betrifft vor allem das Verständnis seiner Filme als «Intellektuellenkino» und die Behauptung, es habe 1968 einen Bruch Pasolinis mit «der» italienischen Neuen Linken gegeben.

Frühjahr 1968: Noch bevor es in ganz Europa zu Protesten und Zusammenstößen zwischen Jugendlichen und Polizisten kommt, liefern sich etwa 4000 Menschen am 1. März vor der Architekturfakultät der Universität von Rom im Valle Giulia eine Straßenschlacht mit der Polizei. Wie viele andere sieht die von Alberto Moravia herausgegebene Zeitschrift Nuovi Argomenti die daraufhin ausbrechende Revolteneuphorie skeptisch. Pasolini verfasst für die Zeitschrift eine Reihe von Gedichten, darunter eines seiner berühmtesten – «Der KPI an die Jugend!»:

«Als ihr euch gestern in Valle Giulia geprügelt habt || mit den Polizisten, || hielt ich es mit den Polizisten! || Weil die Polizisten Söhne von armen Leuten sind. […] || In Valle Giulia hat es also gestern ein Stück || Klassenkampf gegeben: und ihr, Freunde, (obwohl im || Recht) wart die Reichen, || während die Polizisten (im || Unrecht) die Armen waren. Ein schöner Sieg also, || der eure! In solchen Fällen || gibt man den Polizisten Blumen, Freunde.»

(Pasolini, Ketzererfahrungen – «Empirismo eretico», S. 187ff.)

Noch immer nehmen zahlreiche Darstellungen dieses Gedicht und die folgenden Auseinandersetzungen, in denen Pasolini von Angehörigen der Neuen Linken teils körperlich angegriffen wird, als Beleg für seinen Bruch mit «der» italienischen Neuen Linken. Dabei wird vergessen, dass Pasolini bei einem Auftritt in Venedig im Sommer 1968 von einigen Mitgliedern von Lotta continua verteidigt wurde, einer Gruppe, die in den folgenden Jahren zu einer der wichtigsten Organisationen der Neuen Linken in Italien werden sollte (siehe Aldo Cazzullo, I ragazzi che volevano fare la Rivoluzione. 1968–1978 Storia critica di Lotta continua, S. 30 und 161).

Pasolini blieb Lotta continua verbunden, fungierte zeitweilig als Herausgeber der Tageszeitung der Gruppe (was ihm wie allen vorherigen Herausgebern einige Prozesse einbrachte). Zudem verbanden ihn vor und nach 1968 Freundschaften mit diversen Personen, die wie er undogmatische Anhänger der kommunistischen Partei waren und Brücken zwischen dem antihedonistischen Kurs der Parteiführung und der Neuen Linken bildeten: darunter Alberto Moravia, Elsa Morante, Dacia Maraini, Italo Calvino, Cecilia Mangini und viele andere. Besonders Moravia begleitete Pasolini von seinen intellektuellen Anfängen bis ans Grab. Mitte der 50er Jahre publizierte Moravia in den Nuovi Argomenti einige frühe Texte Pasolinis, 1975 hielt er die Grabrede.

Eine zweite Szene aus dem Sommer 1968: Pasolini in der Diskussion mit Studenten. Einer der Diskutanten gibt sich nicht ohne Stolz als Gewerkschaftsjournalist zu erkennen. In der erkennbaren Absicht, Pasolini als elitären Bourgeois vorzuführen, konfrontiert er ihn mit seiner Aussage, seine Filme richteten sich an eine Elite. Doch noch bevor das Argument fertig gezimmert ist, bricht es in sich zusammen, als Pasolini ihn unterbricht und darauf verweist, dass er beim Begriff Elite keineswegs an das klassische Konzept von Elite gedacht habe, es ihm vielmehr um die «organischen Intellektuellen» gegangen sei. Halb ungläubig, halb im Versuch, das eigene Argument zu retten, fragt der Diskutant nach, ob Pasolinis Medea dann ein Film für die Genossen Metallarbeiter sei. Pasolini bejaht ohne mit der Wimper zu zucken.

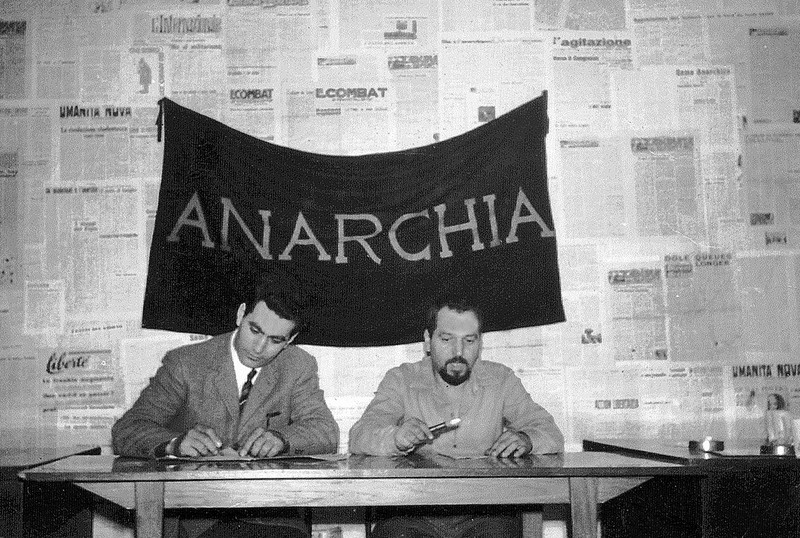

12. Dezember 1969: Um kurz nach halb fünf explodiert vor der Banca Nazionale dell’Agricoltura auf der Mailänder Piazza Fontana eine Bombe. Vier Tage später liegt Giuseppe Pinelli, ein Anarchist, der im Rahmen von Massenverhaftungen unter den Mailänder Anarchisten verhaftet worden war, tot im Hof des Polizeipräsidiums. Pasolini hält sich gemeinsam mit Michelangelo Antonioni bei Moravia auf, als er von dem Attentat erfährt. Die Ermittlungen zu einem der gewalttätigsten Attentate im Italien der Nachkriegszeit geraten zum Skandal. Immer neue Darstellungen der angeblichen Geschehnisse werden veröffentlicht, Zeugen werden offensichtlich eingeschüchtert, sterben unter mysteriösen Umständen.

Im Sommer 1970 veröffentlicht eine Gruppe von Aktivisten, unter anderem aus dem Umfeld von Lotta continua, ein Buch mit dem Titel Strage di Stato (Massaker des Staates). Das Buch ist, so sagt es der Untertitel, «eine Gegenermittlung»: Zeugen, die von offizieller Seite ignoriert wurden, werden befragt, Widersprüche aufgezeigt, Fragen aufgeworfen. Wenig später entsteht aus der Kulturorganisation von Lotta continua, den Circoli ottobre, heraus die Idee, die Wirkung des Buches durch einen Film zu verstärken. Giuseppe Bonfanti und andere aus dem Kreis der Circoli ottobre treffen sich mit Kulturschaffenden, darunter Dario Fo, Franca Rame, Elio Petri und Gian Maria Volonté. Wenig später stellt das «Comitato cineasti contro la repressione (Kommittee der Cineasten gegen die Repression) den Film Tre ipotesi sulla morte dell’anarchico Giuseppe Pinelli (Drei Hypothesen über den Tod des Anarchisten Giuseppe Pinelli) fertig. Kern des Films ist das Reenactment der angeblichen Geschehnisse durch eine Gruppe von Darstellern um Gian Maria Volonté. Jeder der Reenactment-Versuche führt zur Feststellung, dass es so jedenfalls nicht gewesen sein kann.

Tre ipotesi sulla morte dell’ anarchico Giuseppe Pinelli (1970)

Die Aktivisten von Lotta continua treffen Pasolini am Set von Medea, um über die Idee einer filmischen Gegendarstellung zu sprechen. Pasolini ist angetan und schon gegen Ende des Jahres arbeiten sie gemeinsam am geplanten Film. In einem Interview, das zum Jahresende in der Zeitschrift Panorama erscheint, sagt Pasolini über die Gründe, warum er gemeinsam mit Aktivisten von Lotta continua an einem Film über diese Ereignisse arbeitet, es sei der Moment gewesen, «in dem wir dem Verlust der formalen Demokratie in Italien näher waren als zu jedem anderen Zeitpunkt.»

12 dicembre beginnt mit Aufnahmen von der Demonstration zum Jahrestag des Attentats in Mailand. Es folgt die Aussage eines der Hauptangeklagten wegen des Attentats auf die Messe von Mailand von 1928. Erst dann beginnt die Gegendarstellung zum Attentat von 1969. Wie Elio Petris Tre Ipotesi Sulla Morte dell’Anarchco Giuseppe Pinelli stellt der Film das Attentat von 1969 in eine Traditionslinie, in der von Faschisten verübte Attentate der Linken angelastet werden, um Repression zu rechtfertigen. Die Neue Linke als Erbin des Widerstands gegen den Faschismus – dieses Motiv taucht gleich mehrfach in 12 dicembre auf.

12 dicembre (1971)

© Lotta Continua, Produzioni Europee Associate

Wie das Buch versammelt der Film eine Reihe von Aussagen und Indizien, die die offizielle Darstellung der Ereignisse rund um die Piazza Fontana wenig überzeugend erscheinen lassen. Bemerkenswert ist, dass 12 dicembre nicht einfach nur der Film zum Jahrestag sein sollte, sondern ein Panorama des Landes, wie es die Filmemacher sahen. Der Film reist durch das Italien der Zeit seiner Entstehung zwischen Jahresende 1970 und Anfang 1972, interviewt Marginalisierte und dokumentiert soziale Kämpfe. Eine der stärksten Szenen ist ein Interview Pasolinis mit einem stummen Arbeitslosen. Einige Sekunden lang beobachten die jungen Männer, die daneben stehen, das Gespräch Pasolinis mit dem Stummen leicht amüsiert, sichtlich irritiert. Schließlich schiebt sich ein Mann neben den Stummen und «übersetzt» für Pasolini.

Da keiner der Aktivisten von Lotta continua über Filmerfahrung verfügte, wandten sie sich an Personen, die sich mit Film auskannten und denen die Gruppe und ihre Anführer vertrauten. Die Wahl fiel auf Pasolini als Regisseur und den Filmkritiker Giovanni Fofi. Während Fofi nach eigenem Bekunden nur ganz zu Beginn am Treatment mitarbeitete, begleitete Pasolini nach Aussage Bonfantis in unterschiedlichen Rollen die gesamte Produktion des Films. Dem bereits erwähnten Interview vom Jahresende 1970 zufolge war zunächst angedacht, dass Pasolini die Bilder liefert und Lotta continua den Kommentartext. Im Laufe der Produktion scheint Pasolini jedoch zunehmend ins Kollektiv zurückgetreten und schließlich ganz aus der Realisation ausgeschieden zu sein. Er unterstützte den Film aber weiter finanziell und mit Kontakten. Giovanni Bonfanti, der schließlich als Regisseur genannt wird, war ein kulturpolitisches Faktotum von Lotta continua, weitere Filmproduktionen Bonfantis lassen sich nicht nachweisen. 12 dicembre ist einer der ersten von insgesamt immerhin 33 Kurz- und Langfilmen, an deren Produktion Lotta continua und die Circoli ottobre beteiligt waren. Adriano Sofri beschreibt den Produktionsprozess und die Differenzen so: «Der Film wurde in Intervallen gedreht und montiert, in den Pausen zwischen anderen Arbeiten und spaltete seine Autoren schon bald. Pasolini neigte eher dazu, eine offene Reise durch eine bedrohte, italienische Authentizität zu unternehmen, die Autoren von Lotta continua waren hingegen eher zur Illustration eines politischen Programms, eines Glaubens, entschlossen.»

12 dicembre (1971)

12 dicembre ist der Film im Werk Pasolinis mit der deutlichsten Verbindung zum militanten Kino. Motive dieses Kinos finden sich jedoch auch in Filmen wie La rabbia, Comizi d’amore, Teorema und La sequenza del fiore di carta. Am Beispiel von zwei Motiven soll das hier gezeigt werden: dem Motiv der Ermittlung und dem der Performance.

Das Motiv der Ermittlung ist vielleicht eines der prägendsten für das politische Kino Italiens: Von Luigi Zampas Processo alla città von 1952 bis zu Francesco Rosis Le mani sulla città von 1963 und darüber hinaus nutzen zahlreiche Filme einen Ermittler, um durch den Kontrast zwischen einer allgemein bekannten, offiziellen Ermittlung und einer integren Gegenermittlung im Film einen Skandal offenzulegen. Die Bedeutung der Ermittlung als Motiv wandelt sich Ende der 60er/Anfang der 70er Jahre. Vor allem in den politischen Krimis der Zeit – so beispielsweise in Elio Petris Indagine su un cittadino al di sopra di ogni sospetto oder Francesco Rosis Verfilmung des Romans von Leonardo Sciascias Cadaveri eccellenti von 1976 – werden die Ermittler schließlich, ähnlich wie in Sidney Pollacks Three Days of the Condor, selbst zum Ziel. Die Ermittlung ist nicht länger Mittel, sondern ist selbst zum politischen Akt geworden. Das gilt für Elio Petris bereits genannten Tre ipotesi ebenso wie für La rabbia und Comizi d’amore von Pasolini. In La rabbia montiert Pasolini im Auftrag eines Produzenten, der eigentlich nur das Footage aus seinem Archiv von Wochenschauen zweitverwerten wollte, Ausschnitte aus diesen Wochenschauen zu einer Gegendarstellung zur konventionellen Lesart des Weltgeschehens. Pasolini unterlegt den Bildern einen Kommentartext mit einer bisweilen etwas moralin geratenen Abrechnung mit der Konsumgesellschaft, konfrontiert die europäische Nabelschau mit der Dekolonisation. In Comizi d’amore «ermittelt» Pasolini in Sachen Sexleben der Italiener_innen, befragt landauf, landab Menschen zu ihren Vorstellungen von Sexualität und Eheleben, dem (bis 1970 in Italien fehlenden) Recht auf Scheidung und zu den Gesetzen zur Prostitution.

L'AGGETTIVO DONNA (1968)

Anders als die Ermittlung findet das Motiv der Performance erst mit dem Übergang von der alten zur Neuen Linken, der Abwendung vom Marxismus als prägender Theorie der Linken und dem wachsenden Einfluss von Strömungen wie dem Situationismus Eingang in die Formsprache des militanten Kinos. Davon zeugen Aufnahmen von Performances in militanten und feministischen Produktionen wie L’aggettivo donna vom Collettivo femminista di cinema oder in einer weiteren Produktion aus dem Umfeld von Lotta continua: Giancarlo Buonfinos halbstündiger Animationsfilm Totem. Als eine Art politischer Ryan Larkin demontiert Buonfino im Hippielook den Warenfetisch der Wirtschaftswundergesellschaften der 60er Jahre. Die auffälligste Performance in den Filmen Pasolinis findet sich in La sequenza del fiore di carta. Ninetto Davoli schweift situationistisch-ziellos durch das Zentrum von Rom und rennt, hüpft, tanzt schließlich mit einer überdimensionalen roten Papierblume durch die Straßen. Der Film konfrontiert diese Performance mit Bildern von Kämpfen in der Welt (der tote Che Guevara, Lyndon B. Johnson, Vietnam usw.), glücklicherweise ohne die Kraft der Performance in dem Kontrast aufzuheben. In Pasolinis Teorema sind es performative Bilder, die die Implosion der bürgerlichen Familie ausdrücken, seien es die Bilder, die Massimo Girotti allein, nackt in der Wüste zeigen, seien es jene, in denen sich Girotti mitten auf dem Hauptbahnhof von Mailand vollständig auszieht.

Pasolinis Filme sind kein militantes Kino. Weite Teile der Neuen Linken standen Pasolinis Filmen indifferent gegenüber. Das zeigt sich exemplarisch in einem zeitgenössischen Text von Paolo Mereghetti aus Ombre Rosse, der wohl wichtigsten Filmzeitschrift der italienischen Neuen Linken (angeblich benannt nach dem italienischen Titel von John Fords Stagecoach). Unter dem Titel «Die Regeln des Spiels» rechnet Mereghetti mit Pasolinis Filmen ab. Dabei gelingt es Mereghetti, über Decamerone, Accatone und Teorema zu schreiben, ohne ein einziges Mal über Sexualität zu reden. Eine sexualpolitische Debatte, die den Namen verdient, fand weder in der kommunistischen Partei (aus der Pasolini wegen seiner Homosexualität ausgeschlossen wurde) noch in weiten Teilen der Neuen Linken statt. Diese Debatte wurde lange von einigen wenigen, darunter Alberto Moravia, Dacia Maraini und Pasolini geführt, erst die Schwulen- und Lesbenbewegung der 70er Jahre führte zu einer breiteren Diskussion.

So wenig sich das Kino Pasolinis auf die Bezüge zur Neuen Linken und zum militanten Kino reduzieren lässt, so wenig lassen sich die Bezüge wegdenken aus dem Ideenkosmos Pasolinis. Die Ereignisse der Piazza Fontana, der Tod Pinellis und all die folgenden Attentate sind der Hintergrund für die ästhetische Radikalisierung Pasolinis bis hin zu Salò und dem Gedicht «Ich weiß».

Dieser Artikel wäre ohne die Möglichkeit, die Filme Pasolinis im Hamburger Metropolis und im Berliner Arsenal geballt zu sehen, nicht entstanden. Einen herzlichen Dank an Christine Sievers für all das Material zu Pasolini.

Eine restaurierte Fassung von Pasolinis Porcile ist als DVD in der Filmgalerie 451 erschienen. Die restaurierte, vollständige Fassung 12 dicembre wird gemeinsam mit Elio Petris Tre ipotesi sulla morte dell’anarchico Giuseppe Pinelli voraussichtlich im Januar im Rahmen der «Bibliothek des Widerstands» im Laika-Verlag erscheinen. Diesen Herbst ist dort bereits eine erste Zusammenstellung militanten Kinos aus Italien erschienen. Die Ausstellung Pasolini Roma ist noch bis zum 5. Januar im Berliner Martin-Gropius-Bau zu sehen.