17. Januar 2020

Eine anders virtuelle Realität Zu Susanne Kennedys Ultraworld

Erst mal eine Wand. Eine Leinwand. Eine Wand. Liladunkellila wellig das Bild, umfasst von einem rechteckigen Steinbogen, dessen Stein mich an den weißen Säulenmarmor von Minecraft erinnert. Leise dräuende Sphärenklänge. Die bleiben. Dann geht es los. Der Abend. Das Stück. Das Spiel. Der Film. Eine virtuelle Kamerafahrt durch einen langen, zentralperspektivisch nach hinten fluchtenden Gang. Dunkel, grauschwarz. Nicht real, nicht real gefilmt, eine Welt aus dem Computer. An den Wänden erst nichts, dann Zeichnungen, Tiere, Höhlenmalerei, hinten etwas, lange nur ahnbar, Chiffren in grün. Die Stimme der Erzählerin/KI (Kate Strong) fängt von ganz vorne an. Die Erde ist schwarz und leer. Kein Mensch.

Dann geht die Wand/Leinwand nach oben. Es öffnet sich ein anderer Raum. Bühne, wenig tief. Es ist ein Theaterraum, ein Guckkastenraum, aber nicht der Raum des Theaters. Es erscheint der Avatar im Virtualrealityzän. Sein Name ist Frank, er trägt einen eng anliegenden neonhellgrünen Pullover. Der Raum, in dem er sich vor unseren Augen befindet, fluchtet nach hinten, abgeschlossen ist er durch eine Wand, sie ist durchbrochen durch ein offenes Fenster und eine hoffene Tür. Dahinter eine andere Wand, oder Leinwand, auf dieser geht später mehrfach eine strenge Sonne auf, vielleicht eher die Verkörperung der Wüste, sie spricht mit einem schwarzen Strich wie ein Mund. Das ist nicht der Raum des Theaters, auch wenn Körper, reale Körper sich hier in realer Zeit bewegen. Jedenfalls von außen betrachtet. Von innen betrachtet ist es anders. Dies sind der Raum und die Zeit eines Videospiels. Vielleicht eines Films. Vielleicht einer Show. Vielleicht eines Trips. Einmal auch eines epileptischen Anfalls von Frank. Da wird Zeit, die vergeht, in Minuten gezählt. Euphorische Zeit. Das Spiel, der Film, der Show sind Allegorie unserer Existenz. Oder legen es uns nahe, das so zu sehen. Mal mehr, mal weniger. In dieser Allegorie geht das aber sehr viel weniger als bei, sagen wir, Beckett, am Ende doch auf. Die Weisheiten, die verkündet werden, zum Ende, das der Anfang ist, zum Anfang, der das Ende enthält, bleiben in der Schwebe. Alles bleibt in der Schwebe.

Aber die Schwebe ist eine Schleife. Plötzlich ist man wieder da, wo man war. Oder es scheint so. Der Unterschied ist nicht klar. Hier waren wir schon. Oder nicht? Was hier entworfen wird, ist eine der ontologischen Festlegung sich entziehende Unschärfewelt. Der Abend hat eine Abfolge, Zeit vergeht, ob die Heldenreise von Frank diesem eine Entwicklung beschert, ob es wirklich, wie der Programmtext behauptet, eine Transformation, die Geschichte einer Bewusstwerdung ist, bleibt die Frage. Zum Glück. Der Fuchs und andere Tiere, die man mehrfach auf Bildschirmen rechts und links in der fluchtenden Wand zu sehen bekommt, sagen: Chaos regiert. (Anspielungshintergrund, ausdrücklich zitiert: Lars von Triers Antichrist.) Frank ist in ein Game geraten, oder gerät wieder und wieder hinein. Es wird ihm geraten, er bekommt Anweisungen, er bekommt gesagt, er könne tun und lassen, was er will, aber in Wahrheit kontrolliert er in diesem Game nichts oder wenig.

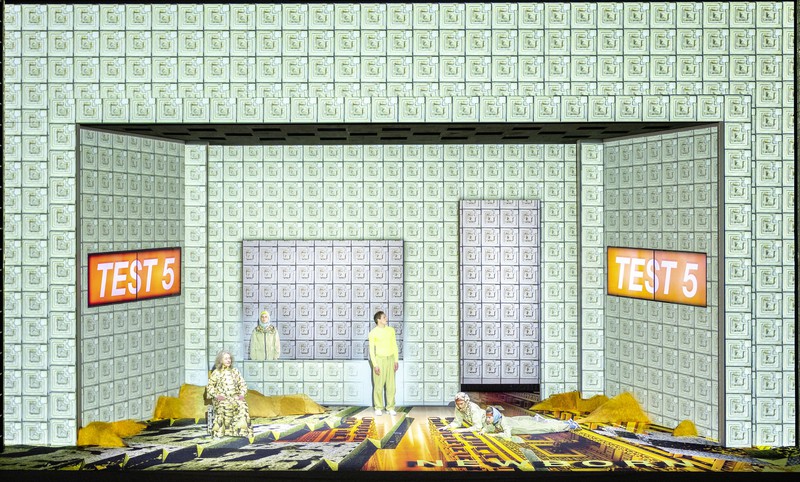

Eine Testreihe, deren Wiederholung mit Variationen dem Abend Struktur gibt. (Nicht Entwicklung, nicht Narration, sondern: Reihe. Könnte ewig so weitergehen. Wird durchgezählt. Was gestorben war, ist nicht tot. Für immer nicht tot.) Zwei Frauen, April 1 und April 2, betreten gemessenen Gangs diesen Raum. Alle immer: gemessenen Gangs, oder sie sitzen, oder sie liegen, oder sie werfen sich in quasiritualisierten Choreografien zu Boden, Schläfer, Schlafwandler eher als aktive Akteure. Sie müssen auch erst aktiviert werden, ein wenig wie beim Beamen in Star Trek. Sie sind da, müssen aber erst noch erscheinen. Und, das ist bei Kennedy längst vertraut, sie sind von Anfang bis Ende gespalten, der Text, die Stimmen, die sie mit Mundbewegungen reenacten, kommen von außen, vom Band. Körper und Stimme sind niemals kopräsent, von hier aus spaltet sich die Gegenwart des Körpers im Raum immer schon auf, die bekannte Axt an der Wurzel des Präsenz- und Illusions-Theaters. Wo dargestellte Figur war, soll Persona sein. Eine anders virtuelle Realität.

April spricht, aus April spricht es, von ihrem Durst, ihren Schwierigkeiten beim Pinkeln. Frank versucht, Wasser von den Nachbarn zu besorgen. Mal gelingt es, mal nicht, mal gibt er es April, mal nicht. Resultat der Testreihe immer dasselbe: Sie sterben. Die Ki-Erzählerinstimme tut mythisch, allwissend. Sie entwirft epische Zeit. Auf der Bühne (Leinwand hoch, Leinwand runter) geht diese epische Zeit wieder und wieder zuschanden. Neuanfang, Neuende, Test 1, Test 2, Test 3, Test 4. Nicht einmal Level gibt es in diesem Game, oder falls doch, wird nicht klar, wo der Unterschied ist. Es gibt Unterschiede, später schwebt virtuell ein Baum, schwebt im Schneidersitz wie ein Yogi auch Frank. Etwas tut sich. Aber dass sich etwas tut, ist noch nicht Handlung, nicht Plot, nicht Narration im eigentlichen Sinn. Von einem Skript ist häufig die Rede. Aber jedes Mal, wenn es erwähnt wird, angerufen wird könnte man sagen, scheint das zutiefst ironisch durchtränkt. Das Skript ist Fetisch, es verweist auf nichts, jedenfalls versteht niemand genau, worauf es verweist. Es ist nicht der Code, der anweist, nicht der Hintergrund, der erklärt, nicht die Logik, nach der irgendetwas vorhersagbar wäre.

Das Game ist voller (behaupteter) Selbstreflexion. Die KI kommentiert sich selbst, kommentiert das Spiel, aber in paradox bleibenden Schleifen. Was immer du tust, es wird nichts bedeuten. Keine der Entscheidungen, die du triffst, wird etwas verändern. Refrain aus der Testreihe: Sie sterben. Die Ansagen scheinen bestimmt, aber sie gehen nicht ineinander auf. Mit binären Logiken kommt man nicht weiter. Man kommt natürlich sowieso nicht weiter. Vorwärts zurück in der Schleife. Dabei ändert sich was, immerzu ändert sich was. Die Musik schwillt etwas auf, wieder ab. Die Bildweltumgebung ist in steter Bewegung. Virtueller Wald, virtuelle Psychedelik, künstlich organisch, es suppt, schwingt, schwillt. Billige Effekte, nicht auf Illusionen von Wirklichkeit aus, so wenig, aber anders nicht, wie die Guckkastenwelt, in der die Personae agieren/nicht agieren, in ihren Testreihen stecken. Keine Heldenreise, nirgends.

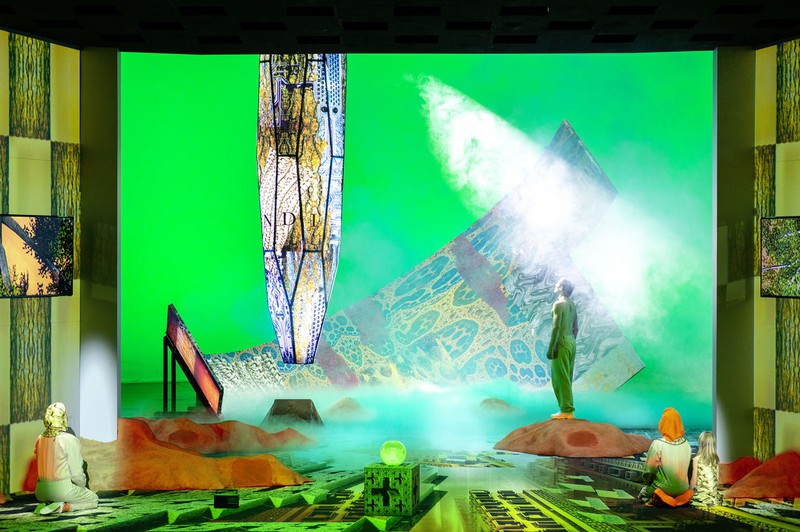

Und doch, wie schon in Women in Trouble: Es ändert sich etwas. Die hintere Guckkastenwand geht nach oben. Etwas, das anders ist, kann erscheinen, im Bühnenebel. Eien Skulptur im Hintergrund, etwas Leuchtendes, eine Laterne schwebt wie eine dea ex machina herab. Ein anderes Schweben. Frank, jetzt ohne Pullover, ist nicht Frank, sagt die Erzählerin/KI. Kein Erlösungsversprechen. Aber dass überhaupt etwas anders erscheint, macht es dem Game möglich, uns - alle - aus der Ultraworld zu entlassen.

Ultraworld, Susanne Kennedy, Volksbühne, Premiere 16.1. (weitere Vorstellungen)