Turnen lassen Über ein DVD-Buch zu Maria Lassnigs progressiver Filmkunst

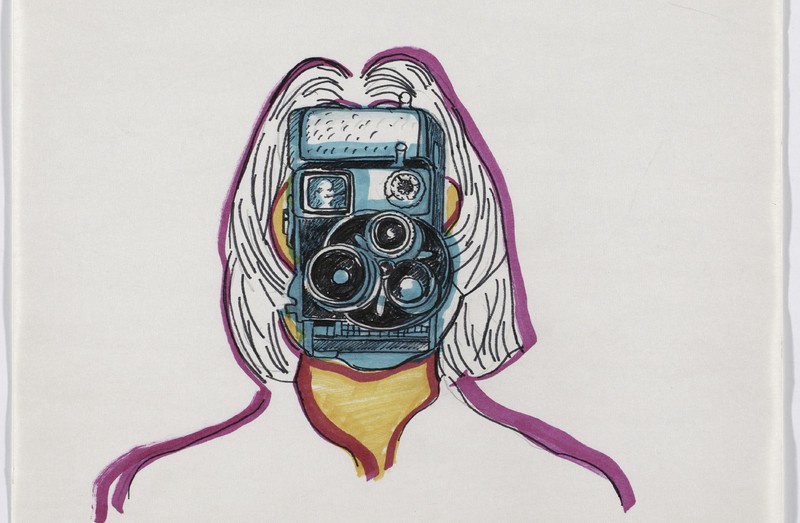

Zeichnung für den Film Selfportrait (Bleistift und Filzstift auf Papier) 1971

© Maria Lassnig Stiftung

«Es ist die Kunst, jaja, die macht mich immer jünger, sie macht den Geist erst hungrig und dann satt», singt Maria Lassnig mit leicht brüchiger Stimme 1992 in ihrem experimentellen Kurzfilm Kantate. Unter der Regie von Hubert Sielecki schlüpft die damals bereits über siebzigjährige österreichische Künstlerin in verschiedene Rollen und Kostüme, um den Song ihres Lebens in gleichermaßen drastischen wie selbstironischen Worten und Bildern zu performieren: als Femme fatale im Pariser Nachtleben, als Malerin auf Augenhöhe mit Albrecht Dürer und schließlich als goldglitzernde Königin auf dem Thron der Kunst(akademie). Lassnigs Kantate besteht aus insgesamt vierzehn Strophen; die Melodie stammt von einem Dienstmädchenlied aus Zeiten der K&K-Monarchie. Ebenfalls vierzehn Episoden und Stationen ihres wechselvollen Lebens hat Lassnig in pointierte Zeichnungen überführt, die Sielecki im von ihr an der Akademie der Angewandten Künste in Wien begründeten Trickfilmstudio animiert und mit den Aufnahmen der singenden Künstlerin zusammengefügt hat. Premiere feierte der aufwendig mit einer 35 mm Film- und einer 16 mm Trickfilmkamera gedrehte Kurzfilm 1993 im Wettbewerb der Berlinale.

Die Idee für eine filmische Adaption ihrer Lebensgeschichte hatte Lassnig bereits in den 70er Jahren, als sie in New York lebte, in einem Pfandhaus eine 16 mm Bolex-Kamera erstand und begann, mit Film zu experimentieren. Im 1973 veröffentlichten Essay «Kunstsparte Animation» berichtet sie von den prekären Umständen dieser Experimente und ihrem Erfindungsgeist. So hat sie ihr Animationspult aus zwei mit Stanniolpapier abgedeckten Büchern, zwischen denen eine Milchglasscheibe mit Markierungen für die Zeichnungen gelegt wurde, und einer darunter aufgestellten länglichen Glühbirne zusammengebastelt. Als Mitglied von Women/Artist/Filmmakers, Inq. diskutierte sie mit Carolee Schneemann, Martha Edelheit, Silvianna Goldsmith und anderen ihre auf diese primitive Weise entstandenen Filmarbeiten. Ihre experimentellen und animierten Filme zirkulierten jedoch nicht nur in der alternativen Kunstszene in Downtown New York, sondern wurden auch jenseits des Atlantiks wahrgenommen: Eine Auswahl von sieben Filmen wurde 1979 im Forum des jungen Films der Berlinale gezeigt. Ein Großteil des aufgenommenen, vorgeschnittenen oder noch unbearbeiteten Filmmaterials wanderte jedoch 1980, als Lassnig einen Ruf nach Wien erhielt, um an der Angewandten Malerei und Animationsfilm zu unterrichten, in einen Koffer und ist dort bis zum Tod der Künstlerin im Jahr 2014 verschlossen geblieben.

Die zitierten Zeilen aus Kantate dienen einem gerade erschienenen Sammelband über Lassnigs filmisches Werk als Motto, der das bisher unveröffentlichte Filmmaterial der als Malerin hoch geschätzten Künstlerin erstmals systematisch erschließt. Das seit den 80er Jahren unangetastete Filmmaterial wurde zunächst von Lassnigs enger Mitarbeiterin Mara Mattuschka und ihrem früheren Assistenten Hans Werner Poschauko gesichtet, geordnet und in Kooperation mit der Maria Lassnig Foundation und dem Österreichischen Filmmuseum von Ivana Miloš und Claudio Santancini gereinigt, restauriert und digitalisiert. Der von Eszter Kondor, Michael Loebenstein, Peter Pakesch und Hans Werner Poschauko herausgegebene Band dokumentiert die einzelnen Arbeitsschritte der Restaurierung dieser «empfindlichen Fragmente», die zumeist mit im Atelier immer reichlich vorhandenem Malerkreppband zusammengehalten wurden, und lässt Weggefährtinnen und Freundinnen der New Yorker Jahre ebenso zu Wort kommen wie Kurator*innen, Filmemacher*innen und -wissenschaftler*innen. Eine DVD mit einer Auswahl des unveröffentlichten Filmmaterials, das Mattuschka und Poschauko behutsam ausgewählt und ediert haben, liegt der Publikation bei. Diese achtzehn von ihnen «Films in Progress» betitelten Filmarbeiten mit «Werkstatus» lassen sich außerdem durch das umfangreiche Material an Notizen, Skizzen und Storyboards erschließen, die Lassnig zwischen 1970 und 1996 in insgesamt elf Schreibhefte eingetragen hat und die nun in einer umfangreichen Auswahl abgedruckt werden.

Die zwischen einer und dreizehn Minuten langen 8mm, Super8 und 16 mm-Filme, teils in Schwarz-Weiß, teils in Farbe aufgenommen, basieren zum großen Teil auf Aufnahmen realer Situationen, die sie oft durch Found Footage-Material oder gezeichnete Animationen anreichert. Sie erkunden vorrangig mittels Stop-Motion-Technik, Überblendungen und Mehrfachbelichtungen weibliche und männliche Körper oder nehmen wie in Dog Film die Interaktionen zwischen Menschen und Hunden und ihre sich überlappenden Körper zum Anlass, um über unterschiedliche Vorstellungen zum Zusammenleben mit Tieren und – daran orientiert – über das Verhältnis zwischen Sehen und Vorstellen nachzudenken.

Einmal ist die Künstlerin kurz selbst im Bild, erkennbar an ihrer großen Sonnenbrille, die ihr das Aussehen eines riesigen Insekts verleiht. 1974 filmt Lassnig am New Yorker Set von Francis Ford Coppolas Godfather: Part II, in unmittelbarer Nähe ihres Ateliers in der Avenue B, folgt in der Manier des direct cinema Schauspieler*innen, Statist*innen und Crewmitgliedern durch die Straßen ihres Viertels und nimmt auch Nachbar*innen und Passant*innen ins Visier. Diesen eher beiläufigen Aufnahmen, die direkt in der Kamera mehrfach belichtet wurden, fügt sie weitere visuelle Ebenen hinzu und montiert das Material zu drei kurzen Filmen.

Von dokumentarischen Aufnahmen geht auch der fünfminütige, 1972 auf 8mm Schwarz-Weiß-Material gedrehte Film Nitsch aus. Die filmische Aufzeichnung einer Aufführung von Hermann Nitschs Orgien-Mysterien-Theater in New York kontrastiert Lassnig mit Szenen aus konventionellen Spiel- und Dokumentarfilmen, die einen glanzvollen Ball bzw. Kriegshandlungen zeigen, und eigenen Filmaufnahmen ihres Nachbarn Roger Martin, der seinen Körper umfasst und hin und her schaukelt. Diese analytische Montage dient als Grundlage, um im Medium des Films die Wirkung von Schockbildern zu erkunden.

Stone Lifting. A Self Portrait in Progress 1971–75

© Maria Lassnig Stiftung

Die eindringlichen filmischen Frauenporträts der Soul Sisters-Serie, die ebenfalls in diesen Jahren entstanden und Teil der Kompilation sind, zeichnen sich dagegen durch sorgfältig inszenierte Aufnahmen, arrangierte Settings und anspielungsreiche Requisiten aus. In Alice (1974/79) arbeitet Lassnig wieder mit Doppel- und Mehrfachbelichtungen, um den nackten Körper des Modells als lichtsprühenden Kometen zu inszenieren.

Maya Derens filmische Experimente mit subtilen Mehrfachbelichtungen und tanzenden Jump-cuts kommen nicht nur hier, sondern auch in Autumn Thoughts von 1975 als Referenz in den Sinn. Auch in der Auswahl der Musikstücke, die die Filmbilder begleiten und kommentieren, erweist sich die Künstlerin als versierte Monteurin ihrer Assoziationen. Im Fall von Alice kommt Händels Feuerwerksmusik zum Einsatz.

Die Fluchtlinien weiblicher Existenz lotet Lassnig in den filmischen Porträts Bärbl (1974/79) und Hilde (1972–75), die ebenfalls der Soul Sisters-Serie angehören, oder auch in Mountain Woman (Mitte 70er Jahre) hingegen mittels langer Einstellungen, Großaufnahmen und gesprochener Kommentare aus.

In der Mehrzahl ihrer filmischen Arbeiten – ebenso wie in ihrer Malerei – setzt sich Maria Lassnig mit ihrer Existenz als Frau und Künstlerin auseinander. Es sind gleichermaßen drastische wie spielerische filmische Selbstporträts voller Witz und Selbstironie, die den (eigenen) Körper als Sinnes- und Denkapparat vorführen und sich dabei filmischer Trick- und Animationstechniken mit großer Selbstverständlichkeit und Experimentierfreude bedienen.

Bereits in ihrem 1971 entstandenen Animationsfilm Selfportrait, 1972 vom New York State Council ausgezeichnet, 1973 Teil der programmatischen Ausstellung Women Choose Women und sicher einer ihrer bekanntesten filmischen Arbeiten, hat Lassnig den eigenen Kopf und die vertrauten Gesichtszüge einer Reihe von überraschenden Metamorphosen ausgesetzt: New Yorks Freiheitsstatue bekommt ihre Züge, der Kopf wird zu einer Hauswand mit jalousieverhangenen Fenstern als Augen, einem Stück löchrigen Käse, einer Ananas und – ja – auch einer Kamera. Als eine «Übung in Selbstanalyse» kann auch der gerade eine Minute lange «Film in Progress» Kopf verstanden werden, der Mitte der 70er Jahre entstand. Darin posiert Lassnig, ihre charakteristische Sonnenbrille auf der Nase, in schneller Schnittfolge vor frühen Selbstporträts, auf einer Wiese liegend oder als schemenhafter Körper in der Landschaft. Auch abstrahierende Körperzeichnungen und Porträts ihrer Eltern sind Bestandteil der experimentellen filmischen Selbstvergewisserung, die zugleich eine Auseinandersetzung mit dem Genre des Porträts als künstlerische Ausdrucksform darstellt. Mittels Stop-Motion-Technik wird das modellierte, mit verschiedenen Kopfbedeckungen und einem roten Tuch um den Hals versehene Konterfei ihres jugendlichen Selbst animiert. Das plastische Alter ego landet schließlich in den Armen der Künstlerin, die damit gewissermaßen den eigenen Kopf in Händen hält. Solche ziemlich drastischen taktilen Momente finden sich immer wieder in Lassnigs Filmen, die damit auf ihre externalisierten artifiziellen Körperbilder als Berührungspunkte und Kontaktzonen der Selbstvergewisserung hinweist.

Dies zeigt sich in besonders hervorstechender Weise in ihrem 1971 bis 1975 entstandenen experimentellen Kurzfilm Stone Lifting. A Self Portrait in Progress. In ihm kombiniert sie animierte Zeichnungen und ein Defilee monströser Wesen mit realfilmischen Aufnahmen, die sie nackt vor ihren Bildern im Atelier oder im Gespräch mit Besucher*innen ihrer Vernissage zeigen, um das Repertoire ihrer künstlerischen Praktiken und die wechselseitigen Bezüge zwischen Malerei und Film zu demonstrieren. Der titelgebenden Stein, den Lassnig immer wieder hochhebt und ein ums andere Mal auf ihre Füße fallenlässt, ist nicht nur ein ironischer Fingerzeig auf die Kunst als unaufhörliche Sisyphusarbeit, sondern auch ein selbstironischer Kommentar auf die sich dabei selbst zugemuteten Anstrengungen und wohl auch zugefügten Schmerzen – das Ganze zum leicht beschwingten Rhythmus von Dave Jasens Fingerbustin’ Ragtime. Auch im Register eines explizit märchenhaften Films wie The Princess and the Shepherd. A Fairytale von 1976 schlägt die Filmemacherin drastische ironische Töne an.

Das Taktile spielt auch auf der Ebene des filmischen Materials und seiner tricktechnischen Verarbeitung eine wichtige Rolle. Das Anfassen des Filmstreifens ist dabei ebenso bedeutsam wie der händische Umgang mit Leinwand und Farbe, Papier und Zeichenstift. Der Ausdruck von Körpergefühlen ist in beiden Fällen an eine eingehende Analyse des jeweiligen Körpergerüsts, seiner verschiedenen Haltepunkte und Verstrebungen gebunden – egal ob es sich dabei um eine menschenähnliche oder eine andere Figur der Metamorphose wie zum Beispiel einen Stuhl handelt, wie Lassnig in Chairs (1971) und zuvor im zur DVD-Edition gehörenden Animationsfilm Encounter (1970) demonstriert hat, der kongenial auf Morton Subotnicks Musikstück Touch abgestimmt ist.

Stets ging es ihr darum, die Zeichnungen «turnen» – oder sollte man besser sagen: tanzen – zu lassen, vielfache Drehungen oder rhythmische Wendungen und ganz sicher auch Saltos vollführen zu lassen – wie schon in Lassnigs allererstem Animationsfilm Seasons von 1970, der die Metamorphose selbst zum Gegenstand hat und zahlreiche geflügelte und anderweitig volatile Wesen sich in einem permanent neu bildenden Collage-Bildraum verwandeln lässt.

Die Animation – den Begriff zog sie ‹Trickfilm› vor – war dabei das auserwählte Mittel, um sich in andere und anderes zu verwandeln und auf diese Weise das eigene Glück zu finden. Das Leben ist dem Dichter Andreas Gryphius vor einer halben Ewigkeit vorgekommen wie eine «Rennebahn»; für Maria Lassnig war diese immer «breit genug, und der Film hat Raum genug für viele Schuster mit neuen Leisten». So schreibt sie 1973 in ihrem Bekenntnis zum Animationsfilm «Kunstsparte Animation».

Der sorgfältig zusammengestellte Band gibt profunde Einblicke in die Arbeitsweise und die Arbeitszusammenhänge, durch die und in denen Lassnig ihr «filmisches Werk» entfaltet hat. Weit mehr als ein Begleitbuch zur DVD-Edition, erweist er der Film-Künstlerin auch insofern Reverenz, als er ihre bevorzugten Farben – zahllose Nuancen von Rosa für das Körperfleisch und ein meist kräftiges Türkis für seine luftigen oder wässrigen Milieus – wiederaufnimmt: Die Filmnotizen sind auf türkisfarbenem und die Filmografie auf rosafarbenem Papier gedruckt. Das ist schön anzusehen und nur konsequent.

Eszter Kondor, Michael Loebenstein, Peter Pakesch, Hans Werner Poschauko (Hg.): Maria Lassnig: Das filmische Werk (Wien: SYNEMA – Gesellschaft für Film und Medien 2021)