Raum-Zeit-Kontinuum 24 Stunden sind alle Tage: Christian Marclays Filminstallation The Clock

Das Centre for Contemporary Art in Glasgow liegt am westlichen Rand des Stadtzentrums in einer Einkaufsstraße, die vom Zentrum aus eigentlich gut zu Fuß zu erreichen ist. Ich aber war zur U-Bahn-Station Cowcaddens gefahren, und kam deswegen auf einem Umweg zum CCA. Unterwegs traf ich auch noch auf das Glasgow Film Theatre, das in einem alten Ziegelbau an einer steilen Straße liegt, unweit der Kunstakademie. Auf dem Programm standen Nader and Simin – A Separation von Ashgar Farhadi und Pina von Wim Wenders. Ich war eigens nach Glasgow gefahren, um mir eine Filminstallation anzusehen: The Clock von Christian Marclay. Als ich den Flug buchte, wusste ich noch nicht, dass dieser gigantische Loop auch bei der Biennale in Venedig zu sehen sein würde. So verschlug es mich nach Schottland, weil mich ein Text von Zadie Smith in der New York Review of Books neugierig gemacht hatte. Genau genommen war es ein Bild: Orson Welles im Glockenturm einer Kirche in Neuengland, ein Still aus The Stranger (1946).

Um dieses Bild in Christian Marclays The Clock wiederzufinden, hätte ich viel Zeit gebraucht, und auch das hätte vielleicht nicht gereicht, denn diesen Montagefilm kann man nicht im geläufigen Sinn anschauen. Er verkörpert sein Thema – Zeit in ihren chronologischen und chronometrischen Dimensionen – auf eine Weise, die seine Installation zu einem besonders aufschlussreichen Fall von Film im Raum der Kunst werden lassen. Marclay lässt die Formate und Dispositive beider Institutionen (des Kinos und des Kunstraums) weit hinter sich, und doch existiert dieser Film nur in diesen Räumen, obwohl er doch auf etwas anderes zielt: auf ein Filmerlebnis, das sich dem täglichen Erleben angleicht, auf den natürlichen Rhythmus von Tag und Nacht, Aufwachen und Tätigsein, Müdigkeit und Konzentration, Ereignis und Langeweile. Und von Erinnerung und Vergessen. Für die Szene mit Orson Welles hätte ich mir notfalls die Uhr stellen können, denn sie läuft auf die Geisterstunde zu, woraus sich ein Szenario wie in den Komödien nachts im Museum ergibt: Was machen eigentlich die zahllosen Figuren, die in The Clock eingeschlossen sind, wenn die Mitternacht kommt?

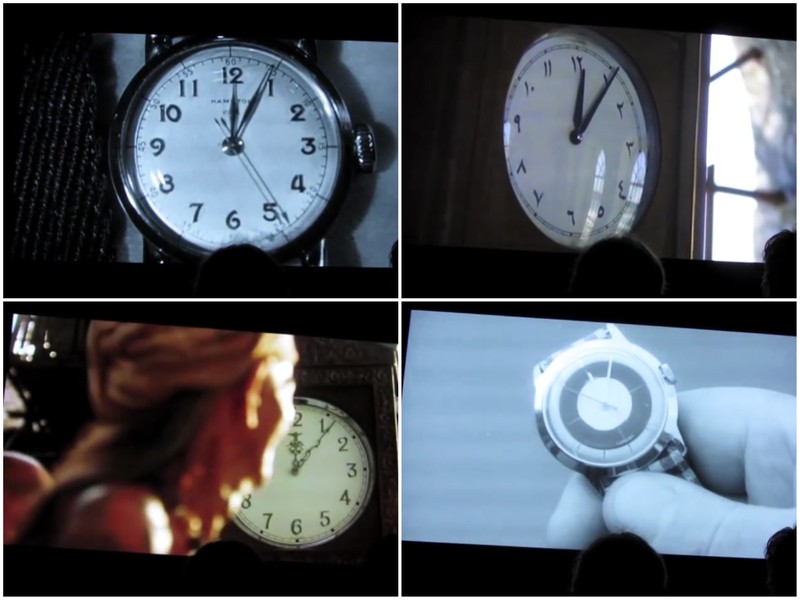

In Glasgow wurde die Ausstellung Young British Art jeden Tag um 11 Uhr geöffnet und um 17 Uhr geschlossen. Diese sechs Stunden aus The Clock, also ein Viertel der gesamten Arbeit, waren denn auch jeden Tag zu sehen – der Film zeigt Szenen aus Filmen, in denen entweder ganz ausdrücklich eine Zeitanzeige vorkommt («It doesn’t have numbers on it, that’s why it’s expensive», sagt Sean Penn in einer Szene über eine besonders teure Uhr, darauf verweisend, dass wir die Zeit auch dann lesen können, wenn sie nicht beziffert wird) oder implizit eine Andeutung von Tageszeit eine Rolle spielt. Als ich den Raum betrat, war gerade eine berühmte Szene zu sehen: Leonardo DiCaprio beim Kartenspiel in einer Hafenspelunke von Southampton. Er gewinnt, dann tritt er ins Freie, blickt auf eine Uhr, es wird bald Mittag sein. «We’re goin’ to America!»

Dieser Moment allein gibt Anlass zu allerlei Fragen und Überlegungen – ging es James Cameron mit diesem Blick auf die Uhr um historische Genauigkeit (wann legte die Titanic tatsächlich ab?), oder um eine (gibt es das überhaupt?) metonymische Zeitangabe (für Aufbruchsstimmung?). Doch das Bild verschwindet gleich wieder im – nun ja: Fluss der Zeit beziehungsweise der Montage. Es geht auf Mittag zu, dabei baut sich eine Spannung auf, die in Fred Zinnemans Showdown am High Noon sprichwörtlich wurde, die in The Clock allerdings vielfache weitere Motive bekommt. Sie entlädt sich schließlich im Mittagsläuten des Glöckners von Notre Dame. Danach geht das Leben weiter, und man verspürt fast eine Erleichterung darüber, dass dieser besonders prominente Zeitpunkt keine Störung des Chronos mit sich gebracht hat.

In Glasgow gab es einmal eine Vorführung des gesamten Werks, die von Mittag bis Mittag dauerte. Man musste dafür Tickets reservieren, und stand dann wohl erst recht vor der Herausforderung, diese 24 Stunden für sich selber irgendwie zu organisieren (im Erdgeschoss gibt es ein ganz gutes Restaurant, doch wo geht man hin, wenn man mit Sekundenschlaf nicht mehr das Auslangen findet?). Bevor ich in Glasgow den Vorführraum betrat, hatte ich irgendwie neidisch an diese Möglichkeit gedacht. Doch dann wurde mir schnell klar, dass auch die Vorführung des gesamten Werks in einem Stück eher auf konzeptuelle als auf praktische Schwierigkeiten stößt. Die wichtigste liegt in dem einfachen Umstand, dass The Clock keinen Anfang und kein Ende hat. Es handelt sich um einen perfekten Loop, der in sich selbst zurückführt, und damit die kalendarische Gewissheit, dass «danach» ein neuer Tag kommen wird, ins Leere der Wiederholung laufen lässt – und gleichzeitig in die Fülle der kaum zu verarbeitenden Informationsmenge, die The Clock darstellt. Wenn ich mir die 24-Stunden-Vorführung in Glasgow vorstelle, dann fällt mir zum Beispiel auf, dass meine spezifische Erfahrung dort nicht zu haben war: diese Erleichterung über die Tatsache, dass High Noon kein Ende darstellt, dass nach der Peripetie alles seinen gewöhnlichen Gang geht, dass Kaffee serviert wird, Leute ein Mittagsschläfchen machen, dass der Tag sich in den Nachmittag hinein fortsetzt, deutlich entspannter als am Vormittag. Um das zu verspüren, musste ich eben um halb Zwölf in den Raum kommen, musste ich die Klimax sich vorbereiten sehen, und konnte so die Befriedigung über die Überschreitung des Mittagshöhepunkts verspüren. Besucher der vierundzwanzigstünden Vorführung müssen hingegen eine seltsame Erfahrung gemacht haben – sie sahen einen postklimaktisch einsetzenden Film, der einen Tag später wieder zu Mittag den Höhepunkt erreichte, mit dem dann auch in genau in dem Moment Schluss ist. Charles Laughton auf dem Turm von Notre Dame gehört schon auf die andere Seite, und damit an den Anfang. Da Mittag im eigentlichen Sinn (als High Noon – hohes Nun!) keine Dauer hat, muss Marclay da ein bisschen schwindeln, bei ihm wird es ein paar Mal hintereinander 12 Uhr mittags, aber auch das hat einen Sitz im Leben, denn wessen Uhr ist schon absolut mit den 13 primären Caesium-Atomuhren vertaktet, aus deren Mittel sich die Weltzeit errechnet?

Die Chronometrisierung des Lebens hat ihre eigenen Spezialbereiche, auf die The Clock eingeht (der Uhrenvergleich der Gangster, …), während die Arbeit zugleich auch die Irritation darüber noch mitbedenkt. Wenige Minuten nach 12 Uhr reitet ein Cowboy aus einem verwaschenen Western-Serial aus der Frühzeit des Kinos durch das Bild, holt eine Uhr aus der Tasche und sieht nach, wie spät es ist. Er reitet damit im Grunde in ebendiesem Moment aus einem Leben, das noch nach Sonnenstand und ungefährer Tageszeit verlief, in das andere Leben, in dem es Gelegenheiten zur Pünktlichkeit gibt. Bezeichnenderweise findet sich so eine Szene in einem frühen Western. Das Genre kannte damals noch fließendere Übergänge zwischen Zivilisation und Natur, den Bereichen, um deren (unmögliche) Scheidung es später konstitutiv ging. Für The Clock bedeutet dieser Tom Mix (oder einer seiner Serial-Kollegen) die Implikation einer wichtigen Klärung: Historische Zeit spielt hier allenfalls beiläufig eine Rolle, es geht genau genommen um einen bestimmten Aspekt der Zeitlichkeit, nämlich um die Strukturierung von Tageszeit, und damit entscheidend um Wiederholung.

Dies wird vor allem um 15 Uhr besonders klar, ein Zeitpunkt, auf den ich schon deswegen noch gewartet hatte, weil kein anderes chronometrisches Datum so direkt mit einem wenn schon nicht historischen, so doch tradierten Ereignis zusammenhängt: Um drei Uhr nachmittags starb Jesus am Kreuz, davon gibt es viele Filmszenen, die Marclay aber vollkommen ignoriert. Vielleicht auch deswegen, weil im Kreuzestod das Prinzip Zeitpunkt fast eine ironische Überhöhung erfährt, die ja schon in den Evangelientexten ein visuelles Motiv zugeordnet bekommt: Das Zerreißen des Vorhangs im Tempel (eine Parallelmontage der biblischen Autoren) macht augenscheinlich, wie sehr dieses noch kontingent scheinende Ereignis auf einen großen Plan hin offen ist, wie sich also die Sekunde ins Ewige streckten soll. Beinahe wirkt es übrigens wie ein hintersinniger Kommentar zu dem Fehlen eines Jesus-Moments, dass an dieser Stelle von The Clock Woody Allen auftaucht. Es ist eine Stelle aus Deconstructing Harry, in der Mia Sorvino in der Rolle einer Prostituierten ihn mit der unnachahmlich geschäftsmäßigen Unhöflichkeitsformel begrüßt: «Are you my 3 o’clock?»

The Clock hätte sich mit einem Golgotha-Moment überlastet, statt der Heilsgeschichte gibt es Filmgeschichte. Nicht ausdrücklich, sondern in jener Latenz, die sich einstellt, wenn man alle paar Sekunden mit einem neuen Filmausschnitt konfrontiert wird – an manchen Stellen wurde ich an ganz frühe Erinnerungen verwiesen, und schon nach kurzer Zeit beginnt man unwillkürlich, sich selbst auch beim Erinnern zu beobachten, während man der Montage folgt. Chris Petit und Iain Sinclair, die im Film Comment einen Briefwechsel zu The Clock veröffentlichten, tun diesen Proust-Effekt der Erzeugung einer episch-fragmentierten Gleichzeitigkeit eher ab, wenn sie von «Youtube für den Kunstraum» sprechen. Doch bei aller vorgeschützten Kaltblütigkeit (die Arbeit ist «clever because it does what it says: tells the time, (…) it’ll generate a raft of writing. Wish I’d thought of it.») zeigt auch Chris Petit sich verblüfft von der Entdeckung, die Marclay möglich macht: «The surprise is how much time has been clocked in movies, casually and surreptitiously, as though part of a huge coded conspiracy, with Marclay’s project becoming like an extension of deranged Albigensian heresies that underpinned Theodore Roszak’s novel Flicker.»

Die Zeitnehmung wäre also das, was vor der Zeitwahrnehmung versteckt gehalten werden muss, und das Marclay in seiner großen Arbeit nach vorne holt, die damit eher strukturell als inhaltlich tatsächlich zu einer großen Metonymie auf das Taktmedium Kino wird. Die paradoxe Autorenlosigkeit, die Petit und Sinclair dabei vermerken, das Totalsubjekthafte kommt von zwei Seiten: Einerseits von der Tatsache, dass diese Riesenrecherche und -kompilation nur arbeitsteilig gemacht worden sein kann, andererseits aus dem Umstand, dass Marclay sich bisher als Künstler eher in die Fugen der Medien begeben hat (in der berühmten Ausstellung Hall of Mirrors. Art and Film since 1945 verschwand sein Soundbeitrag Vertigo beinahe im allgegenwärtigen «noisebleed» dieser Riesenschau). Es gibt allerdings ein interessantes Bindeglied: 2002 zeigte er in der Vier- KanalInstallation Video Quartet eine große Zahl von Ausschnitten aus alten Hollywood- Filmen, in denen musiziert wird. Die Kritiker sprachen damals von Popkultur, Appropriation und Sampling (eine Technik, die der frühe Marclay, der Vinylschallplatten manipulierte, analog unterwanderte), in erster Linie ging es aber auch damals schon um etwas Augenscheinliches: dass Musik, die in Filmen immer eher als Nebensache gilt, auch eine Hauptsache darstellen kann.

So verhält es sich nun auch mit der Zeit, die normalerweise im Erbmaterial des Kinos eingeschrieben ist (der Chronotakt der 24 Bilder in der Sekunde), die bei Marclay aber an die Oberfläche einer Narration gehoben wird, die nun zu keinem Ende mehr kommen muss. Das Prinzip Deadline, das so häufig im Alltag gilt, gilt für The Clock gerade nicht, weil jederzeit ein Ausschnitt aus einem anderen Film in die Bresche springen kann, weil also hier ein Spiel mit Paralleluniversen anschaulich wird, von denen die Physiker uns ja auch sagen, dass sie sich untereinander immer nur geringfügigst unterscheiden. Insofern handelt es sich hier nicht so sehr um eine Atomisierung des Prinzips der Dehnung, das Douglas Gordon in 24 Hour Psycho zur Anwendung gebracht hatte, sondern um die maximale (letztendlich: räumliche, wenn auch nicht in demselben Sinn räumlich wie Nam June Paiks 24 Fernsehgeräte in der Installation TV Clock) Dehnung eines Begriffs von natürlicher Zeit. Der Mann, der sich am frühen Nachmittag in einer riesigen Bibliothek mit einem erleichterten «time enough at last» zurückzieht, ist eine Figuration des Künstlers Marclay selbst. Er ist dabei jedoch in jeder Hinsicht umzingelt von all den anderen Leuten, die gerade etwas vorhaben und deswegen ständig auf die Uhr sehen. Den Fluchtpunkt aller Projekte bildet ein Satz, der zwischendurch das Verhältnis zwischen Tageszeit und Lebenszeit bestimmt: «It’s you that is run down, Jack, not your clock.» Das bezieht sich auf Uhren, die man noch aufziehen musste, damit sie für eine Weile gehen, während man dem Leben immer nur einen Teil jener Spannkraft zurückgeben kann, die sich im Lauf der Zeit verliert. The Clock läuft damit auf ein Verhältnis hinaus, das man bei den vielen Clips zuerst einmal nicht vermutet hätte: Es ist das Verhältnis zwischen Zeit und Erzählung, zwischen dem Chronos des unentwegten Taktschlagens und der sinnvollen Gliederung von Spannungsbögen und Entwicklungslinien. Gerade dadurch, dass wir bei Marclay nie den Anschluss bekommen, der in dem Film folgt, dem das Exzerpt entnommen ist, verweist er besonders eindringlich darauf zurück, warum das Kino sich auf die Seite des Erzählens geschlagen hat – und nicht damals schon auf die Seite des bloßen Mitfilmens im schon getakteten Zeitstrom. Das Erzählen allein lässt sich nicht von der Chronometrie in den Bann schlagen, es schafft seine eigene Zeitordnung, deren Grundlagen in der 24 Stunden-Installation The Clock so anschaulich werden wie schon lange nicht mehr.